Leistungsüberfluss?

Als Chrysler 1955 den C-300 ankündigte, trumpfte dieser mit einer fast unglaublich hohen Motorleistung auf. Tatsächlich hatte er den 5,4 Liter grossen “FirePower Hemi”-V8 unter der Haube, der dank grosszügiger Vergaserbestückung 300 PS produzierte.

Zu dieser Zeit kam ein VW Käfer auf 30 PS, ein BMW 502 auf 100 und ein Mercedes-Benz 300 SL auf 215 DIN- oder 243-SAE-PS. Letzterer aber war ein Supersportwagen, näher einem Rennwagen als einem Alltagsauto. Der Chrysler jedoch war zwar kein billiges Auto, aber doch im Prinzip ein normaler Strassenkreuzer. Schnell wurde da von “zuviel Leistung” gesprochen und man wunderte sich, ob Otto Jedermann denn mit soviel Power umgehen könnte.

Dies wiederholte sich in der Folge immer wieder. So meinte mancher Kritiker, dass ein Golf mit 110 PS (GTI) übermotorisiert sei, ähnliches sagte man beispielsweise zum Fiat Uno Turbo oder zum Mitsubishi Galant/Lancer Turbo. Dabei hatte keines dieser Autos über 200 PS und die Fahrwerks- und Reifentechnik hatte zwischen den Fünfziger- und den Achtzigerjahren doch erhebliche Fortschritte gemacht.

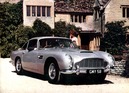

Auch beim Porsche Turbo mit 300 PS Ende Siebzigerjahre und beim Aston Martin Vantage der späten Achtzigerjahre mit 403 PS fragte man sich, ob dies nicht zuviel des Guten sei.

Heute kann man darob eigentlich nur noch müde lächeln. Die Super- und Hypersportwagen haben die 1000 PS schon längst überschritten und unter 2000 PS sorgt man mit einem neuen Elektro-Sportwagen eigentlich kaum mehr für Aufsehen.

Trotzdem waren wir dann etwas verwundert, als BMW zur kommenden “Neuen Klasse” verlauten liess, dass diese Autos, im Prinzip normale Strassenlimousinen, mit bis zu 1360 PS aufwarten würden.

Das Ende der Leistungssteigerungen scheint aber noch lange nicht erreicht, spricht man doch jetzt von Radnabenmotoren (der Firma Donut Lab), die über 850 PS erzeugen, ergibt dann multipliziert mal vier (Räder) also 3400 PS Systemleistung. Ob dies wohl nicht doch zuviel des Guten ist? Immerhin würde eine solche Leistung auch zum Ziehen von ganzen Eisenbahnzügen reichen.

Tatsächlich schaffen es nur die wenigsten dieser superkräftigen Strassenfahrzeuge, die enormen Drehmomente und Leistungsspitzen auch wirklich direkt am Rad in Vortrieb umzusetzen. Da wird geregelt und gerechnet, damit die Sicherheit nicht allzu sehr leidet. Und tatsächlich scheinen ja auch die 1,8 bis 2 s für den Sprint von 0 auf 100 km/h so etwas wie eine Schallgrenze zu sein, die man offensichtlich nicht so einfach knacken kann. Ist vielleicht besser so ...

Mir persönlich bereitet das Beschleunigen mit einem leichtgewichtigen kleinen älteren Sportwagen mit 50 oder 120 PS jedenfalls mehr Freude als dieses gummibandartige Vorpreschen im Elektroauto. Schliesslich befriedigt die gefühlsvolle Betätigung von Gas, Kupplung und Schalthebel auch deutlich mehr als die vom Computer berechnete optimale Radansteuerung des modernen Supersportwagens.

_RM.jpg)