Die Bedienkompetenz

Nein, der Begriff stammt nicht von mir, sondern vom deutschen Verkehrshistoriker und Buchautor Kurt Möser. Er bringt diesen in seinem Buch "Die Geschichte des Automobils" ins Spiel. Ich hatte vor vielen Jahren das Vergnügen, Möser anlässlich einer Tagung der Internationalen Vereinigung der Verkehrshistoriker T2M (Transport, Traffic an Mobility) im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern kennen zu lernen. Ich selbst steckte damals gerade in den Vorarbeiten zu einem Buch über den Schweizer Elektro-Auto-Pionier Johann Albert Tribelhorn. Ja, die Elektromobilität, ich muss zugeben, die Brisanz des Themas war damals, im Jahre 2009 als ich mit den Arbeiten begonnen habe, noch kaum so wirklich erkennbar. Die Zukunft war noch fern und die meisten damals verfügbaren E-Autos waren recht krude modifizierte Kleinwagen mit grossen Bleibatterien im Heck, nur zwei Sitzplätzen und Reichweiten, die kaum die 100 Kilometer-Marke überschreiten konnten.

Ich mag mich gut erinnern, wie wir zu einem E-Auto-Treffen anlässlich der Vernissage des Buches "Johann Albert Tribelhorn und sein Erbe bei EFAG und NEFAG: Pioniergeschichte des elektrischen Automobils" Zürich: Verein für wirtschaftshistorische Studien 2011, im selben Jahr mit grossem Erstaunen einen frühen Besitzer eines Tesla-Roadster im Verkehrshaus begrüssen durften, der ohne Nachladen den Weg aus der Südschweiz über den Gotthard bis nach Luzern unter die Räder genommen hatte – ein wahrer Pionier, ja ein Held in den Augen der übrigen anwesenden Gäste deren Hauptthema es war, wie lange sie einen Batteriesatz am Leben zu erhalten vermochten oder wie weit sie schon gefahren waren ohne Nachladen. Es versteht sich von selbst, dass damals kaum irgendwo eine Ladestation zu finden war. Um die sorgenfreie Heimreise der Anwesenden zu garantieren, lieferte ein normaler Stromverteiler wie er auf Baustellen zu finden ist, den nötigen "Saft".

Die erste, öffentliche Ladestation der Schweiz um 1912 in der Zürcher Selnau

Der Aufenthalt der meisten Angereisten dauerte in der Folge etwas länger. Allen gemeinsam war, dass sie als Experten, als Insider und "Wissende" ziemlich jede Frage des Publikums zu beantworten wussten und die Handhabe ihrer Ladeinstallation in- und auswendig kannten. Die Leute demonstrierten Bedienkompetenz. Bei Kurt Möser taucht der Begriff im Zusammenhang mit den ersten, frühen Automobilen auf, bei denen Männer in althergebrachter Art sich gegenseitig messen wollten und ihre Kenntnis zur Beherrschung der Maschine zur Schau zu stellen pflegten. Das Auto diente gemäss ihm nicht zur Erfüllung einer notwendigen Aufgabe, sondern als ein Mittel, um archaische Rangordnungskämpfe in kultivierterer Art auszutragen. Da hat das frühe Elektroauto allerdings recht wenig dazu beitragen können.

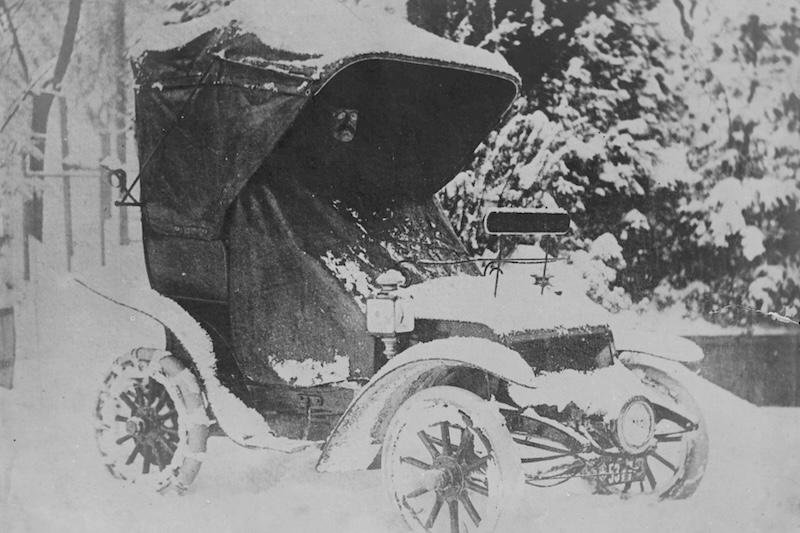

Denn ein "Electro" brauchte nebst dem Umgang mit dem Handregler, der Lenkeinrichtung und der Bremse kaum tiefergehende Kenntnis. Wie das Bild der eingeschneiten Tribelhorn aus der Zeit um 1908 (oben) beweist, startete ein Stromauto auch bei bitterer Kälte bei Umdrehen des Knebelgriffs des Hauptschalters – unmittelbar. Den Ladevorgang hatte Tribelhorn bereits damals vollständig automatisiert, mit einem Fallschalter, der beim Unterschreiten des Ladestroms einen Magneten löste, der den Ladevorgang beendete. Geladen wurde mittels Wechselstrommaschine, die einen Gleichstromgenerator antrieb, der Ladegleichrichter war noch nicht üblich, um aus Netzstrom den nötigen Gleichstrom zu generieren. So ein Tribelhorn fuhr einfach, solange er geladen war, bei Wind und Wetter, Sonne oder Kälte, nicht schnell, ohne Spektakel und damit auch ohne grossartigen gesellschaftlichen Status. In den frühen Mitgliederlisten des Automobil Clubs der Schweiz ist kaum ein Elektroautofahrer vertreten. Was man den geräuschlosen Autos aber bald einmal nachsagte, war, dass sie "Frauen-tauglich" seien. Und in der Industrie und im Gewerbe liess man in Feldbach den Magaziner in einem Zweitageskurs zum Chauffeur eines Tribelhorn-Lastwagens ausbilden, das war erheblich billiger als einen teuren und gewerkschaftlich besser organisierten Mechaniker, wie für Verbrenner üblich, einzustellen – Bedienkompetenz!

Aber sind wir ehrlich, es ist genau dieser Stolz, der uns noch immer antreibt, mit alter Technik zu fahren, den Vergasermotor bei Nässe und Kälte, mittels gekonnten Einsatzes des Chokes zum Leben zu erwecken, die Gänge kratzfrei zu schalten, etwas Rauch und Geräusche und Spektakel zu veranstalten, statt uns unbemerkt von der Szene zu verabschieden. Ja, die Bedienkompetenz spielt tatsächlich eine Rolle beim Auto. Ob das besonders männlich, oder gar archaisch ist, sei dahingestellt. Was wir aber wissen ist: Der Verbrennungsmotor hat sich, trotz zahlreicher Nachteile gegenüber dem Elektroauto, die damals noch echte Probleme darstellten – Frostempfindlichkeit, Startunwille, zurückschlagende Andrehkurbeln, ölige Finger – durchgesetzt. Für uns ist das gut so und wir wollen das Erbe noch möglichst lange weiterpflegen, genauso wie unsere Bedienkompetenz! Zum E-Auto-Fahren ist's dann noch Zeit genug…

Bild © Verkehrshaus der Schweiz VA-50468 und VA-49627 aus: « Johann Albert Tribelhorn und sein Erbe bei EFAG und NEFAG: Pioniergeschichte des elektrischen Automobils». Zürich: Verein für wirtschaftshistorische Studien 2011