Es war einmal ... der Vakuum-Scheibenwischer

Stellen Sie sich einmal vor, der Thermostat würde mit zunehmender Wassertemperatur immer weiter schliessen oder der Verteiler mit steigender Drehzahl immer mehr auf Spätzündung stellen. Kontraproduktiv? Aber hallo! Trotzdem hielt sich bis in die Sechzigerjahre eine Konstruktion im Automobilbau, die nach genau diesem Prinzip funktionierte: der über den Unterdruck im Ansaugtrakt angetriebene Scheibenwischer.

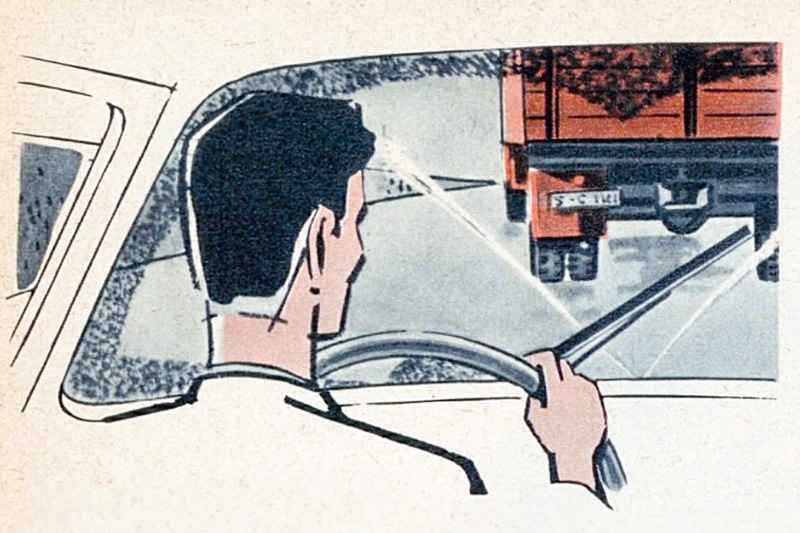

Das erklärt sich wie folgt: Im Leerlauf oder bei wenig Gas saugt der Motor mehr Luft aus dem Krümmer als durch die Drosselklappe nachströmen kann, was den Wischer auch bei nur leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit zu Höchstleistungen treibt. Je weiter sich das Tor zum Vergaser öffnet, desto geringer wird der Druckunterschied – bis er bei Vollgas nahezu völlig ausgeglichen ist. Die Folge: Der Wischer bleibt stehen.

Prinzipiell ist der Gedanke ja richtig, umso langsamer zu fahren, je schlechter die Sicht wird. Allerdings schaut auch jeder, der bei Nieselregen einen schweren Anhänger steil bergauf zieht, durch eine ungewischte Scheibe ins Trübe. Und sobald nach dem Gipfel die Motorbremse im zweiten Gang zum Einsatz kommt, bringen die wild rasenden Wischerblätter die Scheibe zum Schmelzen.

In den Pioniertagen des Automobils nahm man dieses Ärgernis noch notgedrungen in Kauf. Waren manche Lichtmaschinen schon mit einer längeren Nachtfahrt im Trockenen überfordert, so würde der kombinierte Dauerbetrieb von Scheinwerfern und elektrischen Scheibenwischern die Batterie im Nu leersaugen. Und bei schlechter Sicht zu fahren ist immer noch besser als im Regen am Strassenrand zu stehen.

Der durch Unterdruck betätigte Bremskraftverstärker hielt sich deutlich länger. Logisch: Beim Bremsen steht man ja nur selten auf dem Gaspedal.