Wie weit hätten Sie's denn gern?

1,16 Liter auf 100 Kilometer – diesen Verbrauch habe ich neulich bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h geschafft. Mit einem Elektroauto. Anlass dazu gab eine Einladung von Volkswagen Schweiz, mich bei einem Reichweitentest über zwei Tage zu beteiligen. Eingeladen dazu waren sieben Journalisten der wichtigsten Schweizer Printmedien.

Unser Testobjekt: Der neuste Volkswagen der ID-Familie, der ID.7 Pro S (86 kWh-Batteriekapazität, 286 PS Leistung, 2.2 Tonnen Gewicht), quasi das Elektro-Flaggschiff der VW-Flotte. Nun, E-Auto hin oder her, als passionierter Classic-Fahrer und -Schrauber, aber auch als Motorjournalist mag ich den Gedanken, dass mich mein Alltagswagen dahin bringt, wohin ich gern möchte, respektive dahin, wo ich aus mancherlei Gründen einfach hinfahren muss. Dabei soll diese Reise möglichst unaufgeregt und glatt über die Bühne gehen, zweckorientiert. Das ist dann womöglich dasselbe wie ein mässig begeisterndes Müesli zum Zmorge, das schweizerische Frühstück – nährreich und gesund –, statt ein opulentes Breakfast mit Speck, Eiern und dergleichen. Denn dafür gibt es dann den Sonntag.

Da sitze ich also an einem Mittwoch im September vor dem Hauptquartier der AMAG und lasse mich von Felix Egolf, dem Profi unter den "Sparfahrern" in die Kunst des "Hypermiling" einführen. Früher tat er dies mit Verbrennungsmotoren. Seit geraumer Zeit sind es – das Wort "natürlich" bezieht sich hier schlicht auf die Tatsache, dass die Industrie ihren Fokus auf diese Antriebsform gelenkt hat – also: natürlich die Elektrofahrzeuge. So hat Egolf einen der ersten Volkswagen ID.3 auf Achse vom Werk in Wolfsburg in die Schweiz gefahren. Natürlich ohne Nachladen.

Nachladen ist auch bei unserer Fahrt an besagtem Mittwoch kein Thema. Das Ziel heisst: 700 Kilometer und einige weitere dazu. Denn diese Reichweite nennt VW für den ID.7 Pro S als WLTP-Richtwert. Und wie man weiss, ist das meist ein rein theoretischer Laborwert. "Es stimmt tatsächlich, dass Regen die Reichweite reduziert. Ein Grund dafür sind die Reifen auf nasser Fahrbahn, deren höherer Rollwiderstand, der Schlupf, aber auch – ganz erstaunlich – die reduzierte Aerodynamik durch die Regentropfen auf der Karosserie.", meint Egolf bei einem gemütlichen Kaffee im Foyer des neuen AMAG-Hauptquartiers in Cham (ZG). Es scheint also, dass es beim Elektroauto tatsächlich um jedes Quentchen Spareffekt geht.

Nun denn, ich fahre los. Das erste Ziel von Cham weg heisst Arth, dies auf der Autobahn A4. Mein rechter Fuss scheint in einer Art krampfartiger Starre zu verharren. Das nächste Mal bei sowas werde ich barfuss fahren, dann darf nur der grosse Zeh ganz sanft das Gaspedal streicheln. Frappant ist der Unterschied beim Verbrauch zwischen Gleiten (0.2 kWh/100km) und beim Versuch, bei leichter Steigung den Richtwert von etwas über 80 km/h nicht zu unterschreiten (35 kWh/100km) – ein Augenöffner. Womit ich zu Beginn etwas unsicher schien, war die Entscheidung zwischen Gleiten – Wählhebel auf "N" – oder doch etwas Rekuperieren? Dann steht die Anzeige auf "D" oder gar auf "B" für starkes Rekuperieren. Damit aber bremst sich der Wagen zu stark ein auf der Autobahn.

Etwas konfus und mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein guter oder schlechter Verbrauch war, verlasse ich die A4 in Arth und fahre von Goldau hoch zum Sattel. Dabei zeigt das Stromauto, dass ein tiefer Schwerpunkt tatsächlich das gewaltige Gewicht des Wagens zu kaschieren vermag – liegt wie ein Brett und lenkt gar nicht mal so schlecht. Die erste Begegnung mit dem "Siebner" war in dieser Beziehung weniger erfreulich.

Der Scheitelpunkt meiner Runde (sie misst jeweils knapp 80 Kilometer) liegt beim Bahnübergang vor Biberbrugg. Danach geht es quasi nur bergab bis Schindellegi. Ein Lastwagenfahrer findet es allerdings wenig vergnüglich, mir mit 80 hinterherzurollen. Doch er weiss ja nicht, dass ich gerade dabei bin, mir einen Teil des Kuchens, den ich für die Bergfahrt aufgeworfen habe, wieder zurückzuholen. Seinen Diesel kriegt er auf jeden Fall nicht mehr zurück. Kurz nach Schindellegi führt die Strecke nach Hütten. Die Strasse ist schmal, das Tempo sehr gering. So ein Stromauto nimmt damit auch entsprechend wenig Energie aus der Batterie. Bergab gibt es auch hier wieder etwas dazu.

Das erinnert mich an meine Standardrunde, wenn ich einen "Alten" frisch eingestellt oder etwas an ihm repariert habe. Sie führt genau hier durch. Habe ich je daran gedacht, zu versuchen mit einem Minimum an Sprit zu fahren? Nein! Zumindest nicht hier. Anderswo allerdings schon! Ich erinnere mich lebhaft an eine Rückfahrt von England mit meinem Caterham Super Seven.

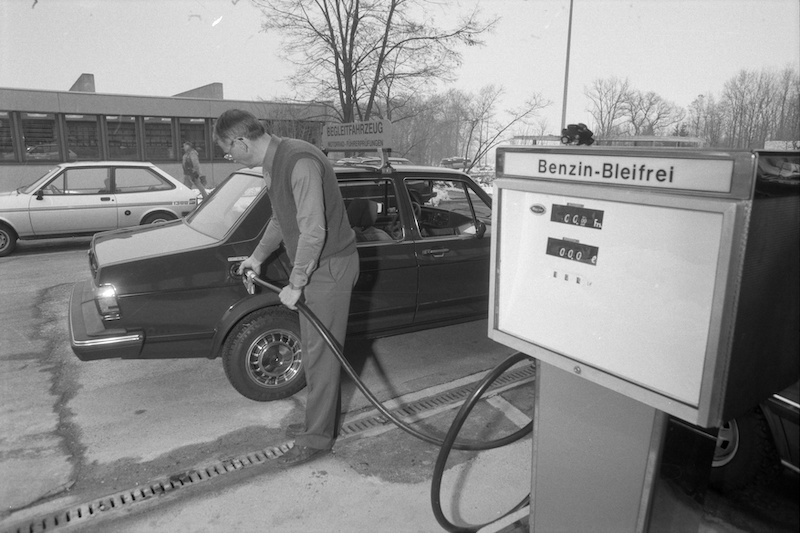

Damals gab es in Frankreich noch kaum Tankautomaten – und wenn, dann akzeptierten diese ignoranten, arroganten, bornierten Kisten nur einheimische Karten. Dies zumindest bei jenen Pumpen, die oft in einer Ecke der riesigen Centre Commerciales zu finden waren. Und die anderen Tanken waren geschlossen, war ja auch Nacht…ah, diese Gallier. Ja, wir sind auch damals "gesegelt": Gang raus und im Leerlauf, oder gar mit Motor-Aus den Berg runter gerollt – ohne irgendwelche Servos kein Problem. Einfach um "Most" zu sparen. Gut getreten nimmt sich der Seven mit sechzehnhunderter Kent-Motor mit Doppelweberei auch um die zehn Liter auf Hundert. Bei einem Reservoir von knapp 30 Litern reicht das nie für die Strecke von Calais bis zur Grenze irgendwo im Schweizer Jura. Reichweitenangst!

Die hatten wir ja bereits in den 1980er-Jahren, als die Schweiz als einsame Insel-des-Guten im Alleingang den Katalysator zur Pflicht erhoben hatte inmitten von Europa. Wir fuhren ab 1987 einen Citroën BX 16 TRS – statt 92 PS "dank" geregeltem Vergaser und Katalysator noch 75 Pferde stark – und versuchten schadlos durch das französische Hexagon von Ost nach West zu kommen, an den Atlantik bei La Rochelle. Die Reise wurde minutiös geplant in der Hoffnung, dass die wenigen Postes d'Essence, die laut TCS-Karte grünen Bleifreimost im Angebot hatten, diesen tatsächlich auch führten. Gewiss, es gab ein Bidon im Kofferraum – illegalerweise, denn Benzin durfte man seinerzeit nach Frankreich nur im Tank des Autos einführen.

Genau an solchen Dingen sinnierte ich herum, als ich mich freute, dass mir der ID.7 den Hirzel hinunter ganz mächtig einschenkte. Als letzter Journalist von den sieben stand die Ladeanzeige des ID.7 nach knapp über 700 Kilometern Fahrt – das VW-Versprechen bezüglich der WLTP-Reichweite eingelöst – im tiefroten Bereich. Etwa 70 Kilometer stünden mir noch zur Verfügung meinte der Bildschirmtacho-Multimediascreen-…Dings. Eine Zusatzschlaufe bis Mettmenstetten (ein schöner Ort im Knonauer-Amt) wartete noch auf mich. Auch hier, mit langen, leicht abfallenden Überlandstrassen, bin ich gefühlt gratis hingerollt, ein Gefühl wie Seifenkistenfahren.

Für das letzte Stück zurück nach Cham dann gab es nur noch ganz leichte Inputs an den "Fahrtregler" – "Gaspedal" fühlt sich bei einem E-Auto als Bezeichnung einfach falsch an. Ein kühles Sinalco wartete bei der AMAG, Felix Egolf notierte die erreichten Werte: 9,9 kWh Verbrauch auf 100 Kilometern. Das entspricht einem Benzinäquivalent von 1,16 Litern. Das ist ein Wert, der im Überland-Innerorts-Mix auch bei freier Fahrt selten wesentlich besser aussieht. Er hängte den rund 720 Kilometern, die der Wagen bei meiner Schlüsselabgabe zeigte, noch 74 weitere hinzu: 794 Kilometer bei Testende mit zwei Kilometern Restweg in der Batterie. Dann ging es mit dem ID.7 an die Ladesäule.

Meine Konklusion aber aus diesem Tag lautet: Früher war es kaum besser, aber wesentlich schöner. Wenn ich eine moderne Ladesäule oder einen dieser Tesla-Ladestandorte mit den wunderbaren Tempeln der Mobilität vergleiche, die den Automobilisten noch in den 1950er- und 1960er-Jahren entgegenleuchteten, den architektonisch zum Teil sehr hochstehenden Tankstellen mit all ihren Services bis hin zu Hotelbetten, dann hat es wohl kaum eine Rolle gespielt, dass kaum ein Mittelklassewagen seinerzeit wesentlich über eine Reichweite von 400–450 Kilometern hinausgefahren ist.

Selbst Kleinwagen genehmigten sich über zehn Liter auf 100 Kilometer. Wer einen 1600er VW 1302 fuhr, konnte von solch einem Wert gar nur träumen – bei kaum mehr als 40 Litern Tankvolumen. Oder mein T1-Bulli, ebenso mit 40 Litern, fährt mit seinem 1,5-Liter-Motor kaum weiter als 300 Kilometer ohne Tankstopp. Aber tanken, das konnte damals noch ein Erlebnis sein. Das Laden hingegen, da muss sich die Industrie noch mächtig etwas einfallen lassen, bis dies zu einem Ereignis wird. Wer kann, macht dies wohl am besten über Nacht – quasi im Schlaf – bei sich zu Hause. Oder sein E-Auto fährt 794 Kilometer weit.