Lamborghini Jarama 400 GTS – Liebe auf den zweiten Blick

Artikel verschenken

Jetzt abonnieren und Artikel verschenken

Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.

PDF nicht verfügbar

Technischer Fehler

Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.

PDF drucken

«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Zu Merkliste hinzufügen

Login

Premium-Abo kaufen

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Der Einsteigertarif

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!

Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.

Sie haben nur

8 von 66

Bilder in hoher Auflösung gesehen

Information

Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.

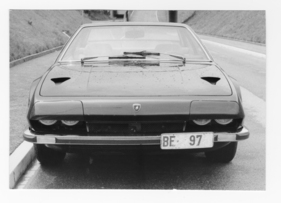

Zusammenfassung

Von 1970 bis 1976/78 baute Lamborghini den Jarama als 400 GT und 400 GTS. Das Frontmotorcoupé war ein Granturismo reinster Schule, ein Sportwagen, den man sogar zum Brötchen besorgen aus der Garage holen konnte. Nur gerade 327 Exemplare wurden gebaut, entsprechend selten sind sie zu sehen und wenn sie vorbeifahren, fallen sie vielen Passenten wegen des zurückhaltenden Stylings noch nicht einmal auf. Dieser Fahrbericht erzählt die Geschichte des Jarama und portraitiert ein Exemplar aus dem Jahr 1976 auf vielen Bildern. Natürlich fehlen auch das Tonmuster und historisches Bildmaterial nicht.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Tiefstapler

- Kurzer Radstand, lange Überhänge

- Juwel unter der Motorhaube

- Sportlicher Fahrwerksbau

- Nicht fertig entwickelt?

- Vom GT zum GTS

- Selbstversuch

- Unterbewertet?

- Weitere Informationen

Geschätzte Lesedauer: 8min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

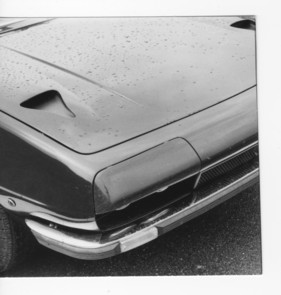

Etwas enttäuscht waren wir schon! Da fuhren wir in einem der teuersten und heissblütigsten Sportwagen der Siebzigerjahre durch dicht-besiedeltes und gut bevölkertes Gebiet und trotzdem schien kaum jemandem der blaue Lamborghini Jarama 400 GTS aufzufallen. Mit einem Miura oder Countach hätte sich dies sicherlich komplett anders verhalten, dabei teilte doch der Jarama nicht nur die Motorkonstruktion und die Philosophie hinter vielen Bauelementen mit den damaligen Supersportwagen aus Sant’Agata, sondern auch den Zeichenstift des Designers Marcello Gandini . Manfred Jantke brachte es in seinem Test für die Zeitschrift Auto Motor und Sport auf den Punkt. Er beschrieb das Design des Jarama als unterkühlt und wenig aufregend. Das sei genau das Richtige für 30 Prozent der Lamborghini-Kundschaft, die die Kraft und Technik des Sportwagens lieber ohne Publikum geniessen würden, meinte Jantke optimistisch.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Premium-Artikel freischalten

Bilder zu diesem Artikel

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Das Anmelden dauert wenige Sekunden.

Empfohlene Artikel / Verweise

Markenseiten

Mehr lesen zum Thema

Blogs & Kommentare

Aus dem Zeitschriftenarchiv

Aktuelle Fahrzeug-Inserate

Aktuelle Marktpreise (Auswahl)

Spezialisten (Auswahl)

Spezialist

Neustadt, Deutschland

+4963213995704

Spezialisiert auf Alfa Romeo, Ferrari, ...

Spezialist

Neustadt, Deutschland

+49 6327 97700

Spezialisiert auf Maserati, Ferrari, ...

Spezialist

Bern, Schweiz

+41 31 326 27 90

Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...

Spezialist

Aarberg, Schweiz

+41 79 369 04 32

Spezialisiert auf Ferrari, BMW, ...

Spezialist

Zürich, Schweiz

+41 78 715 00 50

Spezialisiert auf Chevrolet, Pontiac, ...

Spezialist

Muhen, Schweiz

+41 79 332 81 91

Spezialisiert auf AC, Adler, ...

Kommentare