VW Golf LS – so grün wie die Hoffnung

Artikel verschenken

Jetzt abonnieren und Artikel verschenken

Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.

PDF nicht verfügbar

Technischer Fehler

Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.

PDF drucken

«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Zu Merkliste hinzufügen

Login

Premium-Abo kaufen

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Der Einsteigertarif

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!

Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.

Sie haben nur

1 von 71

Bilder in hoher Auflösung gesehen

Information

Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.

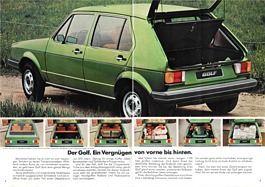

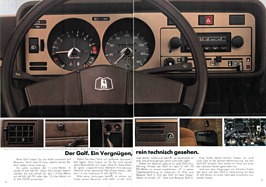

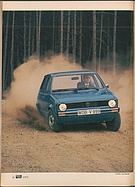

Zusammenfassung

Der VW Golf war für die Marke aus Wolfsburg das wichtigste neue Modell seit der Nachkriegszeit, ohne ihn würde die Volkswagenwelt heute wohl ganz anders aussehen. Grund genug ganz zu den Anfängen zurückzukehren und die Qualitäten eines frühen Golf LS zu geniessen. Dieser Fahrerbericht erzählt die Geschichte des Erfolgsmodells und zeigt den frühen Golf auf vielen neuen und historischen Bildern. Auch ein Tonmuster und Verkaufsliteratur fehlen nicht.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Präsentation im Mai 1974

- Fast ohne Konkurrenz

- Modern

- Aufpreispolitik

- Der Konkurrenz noch nicht ganz gewachsen

- Gemischte Erfahrungen

- Schneller und wieder langsamer

- Zuhause

Geschätzte Lesedauer: 10min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

Grün ist die Hoffnung, und grün lackiert ist auch der Golf. Und was für ein Grün, es heisst Lofotengrün und die Farbe wirkt durch die orange-braune Innenausstattung noch kultiger. Viel mehr Siebzigerjahre-Stil ist fast nicht mehr denkbar. Gross war die Hoffnung, die Volkswagen mit dem VW Golf verknüpfte. Alle bisherigen Bemühungen, einen Nachfolger für den Verkaufshit Käfer zu lancieren, waren im Sande verlaufen. Der erste Volkswagen mit wassergekühlten Frontmotor war der Golf allerdings nicht und auch nicht der erste Volkswagen mit quer eingebautem Vierzylinder, der K70 und der Scirocco hatten diese modernen Konzeptionen bereits genutzt.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Premium-Artikel freischalten

Bilder zu diesem Artikel

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Das Anmelden dauert wenige Sekunden.

Multimedia

Empfohlene Artikel / Verweise

Markenseiten

Mehr lesen zum Thema

Blogs & Kommentare

Aus dem Zeitschriftenarchiv

Aktuelle Fahrzeug-Inserate

Aktuelle Marktpreise (Auswahl)

Spezialisten (Auswahl)

Spezialist

Sirnach, Schweiz

+41 71 969 47 69

Spezialisiert auf Audi, BMW, ...

Spezialist

Ismaning, Deutschland

+498996055191

Spezialisiert auf Mercedes Benz, Ford (USA), ...

Spezialist

St. Margrethen, Schweiz

+41 (0)71 450 01 11

Spezialisiert auf Mercedes Benz, VW, ...

Spezialist

Inwil, Schweiz

+41 41 448 20 69 Sprechstunden Di-Fr 11-12 und 13.30-15.30

Spezialisiert auf Audi, VW

Spezialist

Birr, Schweiz

+41 56 444 90 11

Spezialisiert auf VW, Porsche

Spezialist

Bern, Schweiz

+41 31 326 27 90

Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...

Spezialist

Schinznach-Bad, Schweiz

+41 56 463 92 92

Spezialisiert auf Porsche, VW, ...

Spezialist

Amsterdam, Niederlande

Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...

Kommentare