Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition – man gönnt sich ja sonst nichts

Artikel verschenken

Jetzt abonnieren und Artikel verschenken

Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.

PDF nicht verfügbar

Technischer Fehler

Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.

PDF drucken

«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Zu Merkliste hinzufügen

Login

Premium-Abo kaufen

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Der Einsteigertarif

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!

Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.

Sie haben nur

5 von 85

Bilder in hoher Auflösung gesehen

Information

Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.

Zusammenfassung

Als Mercedes-Benz 1999 am Autosalon von Detroit die SLR Vision präsentierte, sorgte der kompromisslos gestylte Sportwagen mit fast unendlich langer Motorhaube für viel Aufmerksamkeit. Gerade von Mercedes hatte man einen solchen Wagen nicht erwartet. Doch Motorsport-Erfolge und die Zusammenarbeit mit McLaren machten eine Serienproduktion des SLR in Coupé- und Roadsterform möglich, wenn der Wagen auch nur für wenige erschwinglich war. Dieser Fahrzeugbericht erzählt die Geschichte des in sehr geringen Stückzahlen gefertigten SLR und zeigt ein Coupé der 722 Edition auf vielen Bildern.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Mit der Tradition verwurzelt

- Startschuss zur Serie

- Auslieferungen ab 2004

- Der richtige Kompromiss?

- Ziemlich teure Sache

- Noch exklusiver: 722

- Geschlossen oder offen

- Und noch etwas weniger für mehr

- Fast 20 Jahre später

- Weitere Informationen

Geschätzte Lesedauer: 11min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

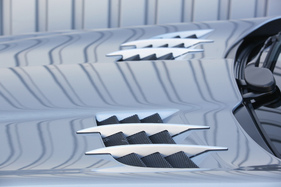

Ab 1995 fuhr McLaren mit Mercedes-Benz-Motoren, 1998 und 1999 gewann Mika Häkkinen im McLaren-Mercedes die F1-Weltmeisterschaft und 1998 durfte Mercedes-Benz auch als Nummer 1 in der FIA-GT-Meisterschaft bei den Sportwagen abschliessen. Soviel Rennsporterfolg musste gefeiert werden, zumal Mercedes-Benz ja auch auf eine reichhaltige Rennhistorie aufzuweisen hat. Was lag näher, als mit McLaren zusammen einen Supersportwagen im Stile des 300 SLR der Fünfzigerjahre zu bauen? Während also bei Volkswagen schrittweise der Bugatti Veyron mit Mittelmotor entstand, zeichneten die Designer unter Bruno Sacco und Nachfolger Peter Pfeiffer einen klassischen Sportwagen mit unendlich langer Motorhaube, Formel-1-Nase und einem V8-Motor hinter der Vorderachse. Pfeiffer liess sich dazu zitieren: “Wir wollten an unsere große Vergangenheit anknüpfen, ohne in das Retro-Design zu gehen; wenn wir ein neues Auto bringen, muss es auch ein Blick in die Zukunft sein - und das ist im Rennsport die Formel 1”. Dem Design und diesen Vorgaben folgend, war der Frontmittelmotor bereits gesetzt.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Premium-Artikel freischalten

Bilder zu diesem Artikel

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Das Anmelden dauert wenige Sekunden.

Empfohlene Artikel / Verweise

Mehr lesen zum Thema

Versteigerte Fahrzeuge

- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007), Verkauft

- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007), Verkauft

- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007), Verkauft

- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Coupé (2007), Verkauft

- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Coupé (2007), Verkauft

- Weitere suchen...

Ähnliche Technische Daten

- 1990: Mercedes-Benz 190 - 2-Liter - 105 PS (ECE) 1 Registervergaser

- 1970: Mercedes-Benz 280 SE 3.5

- 1990: Mercedes-Benz 300 CE-24 - 3-L-6-Zyl. 24 V - 220 PS (ECE) Benzineinspritzung

- 1992: Mercedes-Benz 300 CE-24 Cabriolet 300 CE-24 - 220 PS (ECE) Benzineinspritzung

- 1990: Mercedes-Benz 300 GD / Puch 300 GD - 3-L-6-Zyl. Diesel - 113 PS (ECE) Einspritzpumpe

Aus dem Zeitschriftenarchiv

Aktuelle Fahrzeug-Inserate

Aktuelle Marktpreise (Auswahl)

Spezialisten (Auswahl)

Spezialist

Sirnach, Schweiz

+41 71 969 47 69

Spezialisiert auf Audi, BMW, ...

Spezialist

Ismaning, Deutschland

+498996055191

Spezialisiert auf Mercedes Benz, Ford (USA), ...

Spezialist

Zug, Schweiz

+41 (0) 43 813 56 56

Spezialisiert auf Rolls-Royce, Bentley, ...

Spezialist

St. Margrethen, Schweiz

+41 (0)71 450 01 11

Spezialisiert auf Mercedes Benz, VW, ...

Spezialist

Amsterdam, Niederlande

Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...

Spezialist

Au, Schweiz

+41 71 280 22 22

Spezialisiert auf Volvo, Saab, ...

Spezialist

Muhen, Schweiz

+41 79 332 81 91

Spezialisiert auf AC, Adler, ...

Spezialist

Eberdingen-Hochdorf, Deutschland

+49 7042 270990

Spezialisiert auf Mercedes-Benz, Porsche, ...

Spezialist

Bern, Schweiz

+41 31 326 27 90

Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...

Spezialist

Safenwil, Schweiz

+41 62 788 79 20

Spezialisiert auf Jaguar, Toyota, ...

Spezialist

Wendelstein, Deutschland

+49 912926244

Spezialisiert auf Porsche, BMW, ...

Spezialist

Noord-Brabant, Niederlande

0031 416 751 393

Spezialisiert auf MG, Triumph, ...

_RM.jpg)

Kommentare