Mercedes-Benz SLK 230 – Klappdach-Sonnenanbeter

Zusammenfassung

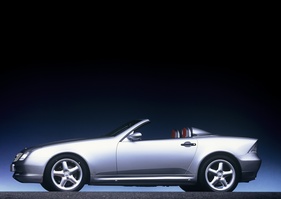

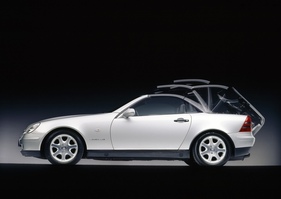

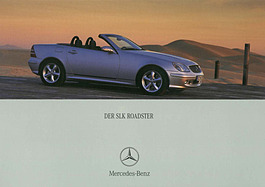

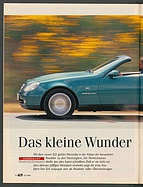

Als Mercedes-Benz 1996 den SLK auf den Markt brachte, hatte der Wagen kein direktes Vorbild. Man musste eigentlich bis zum 190 SL zurückschauen, um einen Vorgänger zu finden. Zu jenem gab’s aber mehr Parallelen, als man auf den ersten Blick hätte ahnen können. Der SLK machte seinen Weg und begründete eine ganze Generation von Klappdach-Cabriolets. Dieser Fahrbericht gilt dem SLK 230 und erzählt die Geschichte des innovativen Modells, illustriert mit aktuellen und historischen Fotos sowie der Verkaufsliteratur von damals.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Ein 190 SLK?

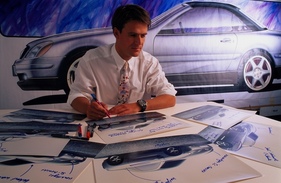

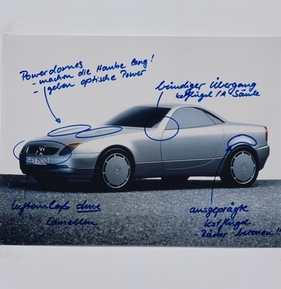

- Der lange Weg in die Serienfertigung

- Mit Kompressor gegen harte Konkurrenz

- Monokultur versus Motorenvielfalt

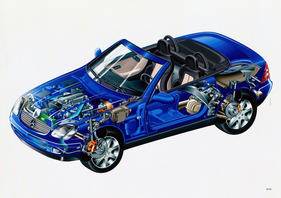

- Ein modernes Auto

Geschätzte Lesedauer: 10min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

“Als der kleine Martin, gerade fünf, im Jahr 1955 mit seinem Paps zur IAA nach Frankfurt fuhr, war es um ihn geschehen. Auf Hochglanz poliert stand er da: der 190 SL. «Dieses Auto», das wusste der Dreikäsehoch gleich, «werde ich einmal besitzen.»Die folgenden Jahre sammelte er fleißig Prospekte, Testberichte und Dutzende von Zeitungsartikeln über seinen Traumwagen. Auch Hollywood erging es nicht viel anders. Im Nu hatte der Roadster mit seinem eleganten Formen die Herzen von Stars und Produzenten erobert. Im Film «High Society» spielte er neben Grace Kelly und Frank Sinatra eine Hauptrolle. Als der kleine Martin das spitzbekam, piesackte er seine Eltern so lange, bis er in der ersten Reihe saß. In Übergröße fuhr der roadster direkt an seiner Nase vorbei. «Damals», so erinnert sich Martin Voit weiter, «hat es mich fast vom Kinosessel gehauen.»Heute flaniert Herr Volt in seinem 190 SL übers Land (wenn auch nur bei schönem Wetter). «Wäre ich noch mal fünf», so sagt er, «mein Jugendschwarm wäre jetzt der SLK.» Vielleicht liegt es ja daran, dass man mit dem SLK nicht mehr vergebens auf schönes Wetter warten muss.”

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Bilder zu diesem Artikel

Das Dach hat trotz komplizierter Mechanik immer problemlos funktioniert und es war sehr angenehm es schnell zu schliessen wenn es auf die autobahn ging. Mit dem SLK hat Mercedes bewiesen einen Sportwagen zu bauen dessen Unterhalt vergleichsweise oekonomisch war.

Leider hatte ich damals nicht ausreichend Zeit die Fahrfreude zu geniessen. Ein gutes Exemplar wurde ich heute wieder kaufen.

Nun war ich SLK-los und das war hart. Ich meldete diesen Ungemach meiner Garage und bald stand wieder ein etwas jüngerer SLK stolz neben den MG-s in meiner Halle.

Einen SLK muss man nicht besitzen denn er ist unbequem für alternde Menschen , unpraktisch für grosses Gepäck, hart in der Federung, nicht geeignet für Winterbetrieb etc etc . Ein SLK aber ist schön, macht unheimlich viel Freude und grossen Spass. Ich möchte ihn nicht mehr missen.

Einen SLK zu fahren, bedeutet für mich Lifestyle und Fahrspaß- und ich genieße jede Fahrt.

Nach (unweigerlichem) Ermüdungsbruch eines der beiden Kunststoffgelenke, liess sich der Kofferdeckel nicht mehr per Schlüsseldrehknopf öffnen. Halb so schlimm (könnte man meinen), die Innenseite des Kofferdeckels ist ja auch Dank der Dachmechanik zugänglich – ja – bestimmt bei offenem Dach (Schliessfunktion aktivieren und bei offenem Deckel stoppen). Aber bei geschlossenem Dach? Die Oeffnungsfunktion startet nur, wenn im Kofferraum die Gardine welche das nutzbare Volumen begrenzt in Position ist und den entspr. Kontakt schliesst. Ansonsten?? Grosse Panik bei all den angefragten Mercedes-Vertragspartnern. Schliesslich durfte ich mich am Pult des Mercedes-Intranetsystems setzen und nach 20-minutiger Suche endlich herausfinden, welche Farbe dieser verflixte Kabel hat, welcher den Signal von der Begrenzungsgardine überträgt. Kabelbaum im Motorraum etwas entblössen, Kabel identifizieren, per Nadel durchstechen und an Masse kurzschliessen…

Kann mir kaum vorstellen wieviele Reklamationsbriefe an die Mercedesleitung in Sachen Bedienknopfausfall eingeflattert sind…Wie gesagt schnell verschwand diese unglückliche Fehlkonstruktion bis Produktionsende der R170-Reihe, zugunsten einer reinen elektromechanischen Entriegelung.

Bei verschiedenen Probefahrten kristallisierte sich aber sehr schnell heraus, dass es kein R170, sondern ein R171 (2. Baureihe, die mit der Formel-1-Nase) werden würde, denn vom Fahrverhalten her war das eine völlig andere Liga! Der R170 fährt sich eher komfortbetont und vor allem aufgrund der indirekten Lenkung ein wenig "limousinenhaft", während der R171 deutlich mehr Sportlergene in sich trägt und entschieden mehr Spaß macht. Ich fand den Armaturenträder der ersten Baureihe mit den weißen Zifferblättern der Instrumente zwar wesentlich schöner und auch wertiger als den des Nachfolgemodells, aber andere Vorzüge gaben den Ausschlag für den R171, nicht zuletzt auch der erst ab diesem Modell erhältliche so genannte "Airscarf", der es einem ermöglicht, auch im Winter herrliche Offenfahrten zu genießen.

Wir haben den Wagen jetzt schon viele Jahre und wollen ihn nicht mehr missen. Er wird in der Familie bleiben und mit uns alt werden dürfen.

Kommentare