Was 1993 als eine Einladung zu einer “Garden Party” mit alten Rennwagen begann, hat sich in den 25 Jahren seines Bestehens zur größten Motorsportveranstaltung der Welt entwickelt. Und dies sowohl was die Anzahl der Zuschauer - 150’000 bis 180’000 - als auch der Teilnehmer und Fahrzeuge anbelangt.

Ein Autosalon in Bewegung

Lord March und sein Team haben die Zeichen der Zeit erkannt und die Veranstaltung von einem Treffen „alter“ Renn- und Sportfahrzeuge zu einer „Moving Motor Show“ weiterentwickelt, die in diesem Jahr Fahrzeuge von 1902 bis 2017 umfasste, vom klassischen Benzinantrieb über den Cummins Diesel von 1952 und den dieselangetriebenen Le-Mans-Sieger Audi R10 von 2006, bis zur Formel E mit Fahrzeugen von Renault und Mahindra. Als Sahnehäubchen für den Rennsport von Morgen wurde schliesslich noch Green4you von Don Panoz gezeigt, der nächstes Jahr die 24 Stunden von Le Mans mit einem vollelektrischen Renner in Angriff nehmen will.

Mit dieser Bandbreite der Fahrzeuge, ergänzt um ein großes Motorradfeld und eine eigene Demonstrationsstrecke für Rallyefahrzeuge, sowie mit der Eröffnung des FOS Future-Lab wirkt Goodwood auf elegante Weise dem in der Altautoszene zu beobachtenden Problem der Vergreisung oder des mangelnden Nachwuchses entgegen, unter dem u.a. viele Clubs zu leiden haben.

Das Festival of Speed ist eindeutig eine kommerzielle Veranstaltung, die aber nichtsdestotrotz den ursprünglichen Charakter der “Garden Party” auf sympathische Art beibehalten hat.

Jung und Alt im Cockpit

Die Fahrer reichten vom 27-jährigen Finnen Valteri Bottas mit dem aktuellen Mercedes Formel 1 bis zum 81-jährigen Amerikaner George Wingard mit seinem Mercedes Grand Prix von 1914.

Ähnlich decken auch die Zuschauer das Spektrum vom Kinderwagenalter bis zum Greis ab. Sie alle huldigten dem diesjährigen Thema: „Peaks of Performance – Motorsport’s Game Changers“.

- Fahrzeughandel

Ein Gang durch das Fahrerlager

Unter derartig vielen Fahrzeugen und Attraktionen ist eine Auswahl naturgemäss immer persönlich gefärbt. Trotzdem picken wir hier in einem Gang durchs Fahrerlager einige Höhepunkte heraus, um die Faszination des Festivals vermitteln.

Der frühe AFM aus Deutschland

Alex von Falkenhausen (AFM) gehört neben Ernst Loof (Veritas) und Petermax Müller (VW Spezial) zu den Pionieren des deutschen Rennsports nach Kriegsende. Für die Zweiliterklasse stand der BMW 328 Motor zur Verfügung, für die 1100er-Klasse der VW-Motor.

Alex von Falkenhausen war sich als Ingenieur der Drehzahlbegrenzung des 328 Motors mit 96mm Hub durchaus bewusst und hatte sich überlegt, durch eine geänderte Kurbelwelle mit einem auf 73mm reduzierten Hub und längeren Pleueln, den Hubraum auf die damals gültigen 1,5 Liter bei gleichzeitig höherer Drehzahl zu verringern.

Und diesen Motor setzte er dann in den als Intertyp - das bedeutet Einsatz auf der Rennstrecke und der Straße - bezeichneten Zweisitzer ein.

Der österreichische Restaurator Christian Nell hat die Reste dieses Fahrzeugs gefunden und daraus den hier abgebildeten Renner gebaut.

Eingesetzt und das erste Mal gefahren hat ihn der Wiener Dieter Quester, eine bekannte Größe mit BMW Wettbewerbsfahrzeugen und Autor des selbstironischen Buches „Wie komm ich bloß vom Rennsport los?“. Wie man sieht, ist es ihm noch nicht ganz gelungen.

Als echter Racer wollte Quester auch am Zeitfahren, standesgemäß als “Shootout" bezeichnet, teilnehmen. Beim Training gab es dann allerdings ein Ölleck, auf dem er sich drehte und der Wagen für einige Sekunden Feuer fing. Damit hatte sich der Traum auf einen Ehrenplatz im Rauch aufgelöst. Im Training war er mit 77,41 sec für die 1.860m immerhin 29. von 43 Startern, die auf Zeit fuhren.

Specials

Don Lee war ein kalifornischer Unternehmer, der 1947 sowohl einen W154 Mercedes als auch diesen Alfa P3 mit Radverkleidungen in Indianapolis eingesetzt hat. Er schaffte es bis zur 121. Runde. Jahrelang waren Motor und Wagen bei getrennten Besitzern, haben inzwischen aber wohl wieder zusammengefunden.

Zu den vielbeachteten Fahrzeugen gehörte der als “Mrs. Jo-Jo” bezeichnete Austin Seven Kompressor von 1924, der links schwarz und rechts weiß lackiert ist und vor dem Motor einen riesigen Kompressor sitzen hat, der dem Motor 60 PS aus 749 ccm einblasen soll.

Indianapolis-Spezialitäten

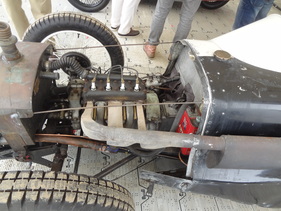

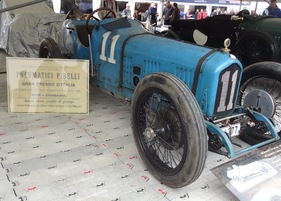

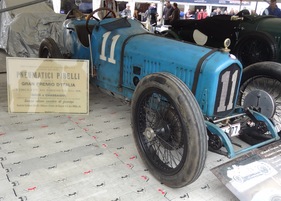

Dieser Ballot von 1920 hat sowohl eine Indianapolis-Geschichte, 7. Platz 1920, 3. Platz 1922, als auch eine europäische in Italien, Frankreich und England. Er ist heute in österreichischem Besitz und befindet sich weitgehend im Originalzustand! Das senkrecht im Heck untergebrachte Reserverad diente als Heckfinne.

Und seit einigen Monaten fährt der mit einem Reihenachtzylinder mit obenliegender Nockenwelle ausgerüstete Rennwagen sogar aus eigener Kraft, wie er in Goodwood bewies.

Eine besonderen Erwähnung wert ist der Cummins Indianapolis-Rennwagen mit Dieselantrieb, der 1952 mit einer Trainingsgeschwindigkeit von 220,8 km/h die Poleposition erreichte. Der Wagen war von der noch heute existierenden Firma Cummins mit einem 6,6 ltr. LKW-Motor ausgestattet worden, der dank Turoboaufladung auf 420 PS kam und durch Verwendung von reichlich Aluminium sehr leicht gebaut war.

Die Karosserie war auf minimalen Luftwiderstand ausgelegt, der Motor war nach links versetzt eingebaut, um den Schwerpunkt für den Linkskurs zu optimieren.

Als weiteres Highlight seien die Scheibenbremsen an allen vier Rädern erwähnt.

Rare Delage Rennwagen

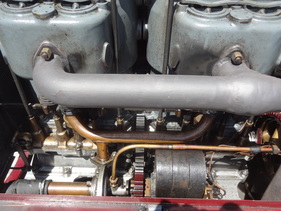

Eine eigene Klasse war den 1,5 ltr. Delage aus den 20er Jahren gewidmet, jenen in der damaligen Voiturette-Klasse unschlagbaren, noch zweisitzigen Grand Prix- Fahrzeugen mit dem in den Kunstbereich übergehenden 8-Zylindermotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen und Kompressor.

Da es sich um einen Zweisitzer handelte, konnte die Kardanwelle zwischen den Sitzen geführt werden und dadurch der Motor sehr tief im Chassis eingebaut werden.

Zahlreiche Siege waren der verdiente Lohn für eine der fortschrittlichsten Konstruktionen ihrer Zeit. Der herausragende Fahrer dieses Wagens war der Engländer Richard „Dick“ Seaman, der ob seiner exzellenten Fahrweise Alfred Neubauer positiv auffiel, von diesem zu Mercedes geholt wurde und 1938 prompt den Großen Preis von Deutschland gewann.

Ungewöhnlich war der schwarze 1,5 ltr.-Delage mit der Startnummer 36, der in der Starterliste als Delage/Walker bezeichnet wurde. In der Tat war dieses Exemplar 1950 im Besitz von Rob Walker, der den Wagen mit einem kompressorlosen 2 ltr. 6-Zylinder-Motor von ERA ausrüsten ließ. Daher der viele Platz im Motorraum.

70 Jahre Ferrari

Ferrari 125/166 S 1950. Bei näherem Hingucken machte der Wagen zwar einen ziemlich neu gebauten Eindruck, zusätzlich hatte er einen 1950 für die Formal 1 nicht zugelassenen Zweiliter-Motor eingebaut. Trotzdem handelt es sich natürlich um eine 67 Jahre alte Konstruktion und machte dieselben Probleme, die man aus den Vorkriegs- und frühen Nachkriegsjahren kennt und die die man in Abwandlung des Bill Clinton-Ausspruchs „Its spark plugs, stupid“ bezeichnen könnte.

Und so konnten die Zuschauer zusammen mit dem Besitzer die beiden Mechaniker von Hall&Hall beim Kampf mit den Zündkerzen beobachten: 12 Kerzen rausschrauben, inspizieren, 12 neue reinschrauben, Anlassversuche, bis die externe Batterie schwach wurde, das Ganze noch mal .... Später fuhr der Wagen dann .…

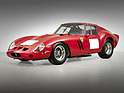

Aus den sieben Jahrzehnten Ferrari-Fahrzeugbau waren viele besondere Exemplare vor Ort, natürlich fehlte ein 250 GTO genauso wenig wie ein 330 P4 und eine ganze Phalanx von Formelautos.

Und weitere Raritäten

Einen zweiten Blick wert war der Hepworth-Ferguson schon wegen des zweiten Namensteils Ferguson. Denn dieser signalisiert dem Kenner „Allradantrieb“. Und den weist der Einsitzer mit dem hoch eingebauten Chevrolet-Motor auch auf, die Kardanwelle nach vorn wird rechts am Fahrer vorbeigeführt. Der Wagen wurde zu seiner aktiven Zeit als Bergrennwagen eingesetzt.

Über hundertjährig ist bereits der Mercedes Grand-Prix-Wagen von 1914, der vom amerikanischen Sammler George Wingard, der auch den 2001 in England aufgetauchten 1913 Blitzen Benz sein eigen nennt, gefahren wurde.

Ein bedeutendes Beispiel der Dreiliter-Formel-1-Ära ist zweifellos der Honda RA 300 von 1967, der unter dem Motto „Do Whatever it Takes to Win“ entwickelt wurde und mit dem der im letzten Jahr verschiedene John Surtees vor 50 Jahren den zweiten Sieg für Honda holte.

Noch kaum je gesehen hat man den Mercedes-Benz (Sauber) C292, der für die Gruppe-C-Saison 1992 entwickelt wurde, aber wegen des Rückzugs von Mercedes aus dem Sportwagensport nie eingesetzt werden konnte. Der Wagen ist mangels Elektronik und Armaturenbrett aktuell noch nicht fahrbereit, soll aber einsatzfähig gemacht werden.

Die beiden Porsche 917 waren statische Ausstellungsstücke. Startnummer 22 ist der von Helmut Marko und Gijs van Lennep 1971 mit der Rekordstrecke von 5335,313 km in 24 Stunden zum Sieg gefahrene 917.

Die Bedeutung des Goodwood Festival of Speed ist u.A. daran zu erkennen, dass die Porsche AG beide 2017er Porsche 919 LMP1 Fahrzeuge nach England gebracht hat.

Während die Startnummer 1 schön saubergemacht im Auslieferungszustand dastand, wurden dem Siegerwagen mit Startnummer 2 stilgerecht alle Spuren der 24 Stunden belassen.

Tom Kristensen als Ehrengast

Stargast des diesjährigen Festival of Speed war der Le Mans Rekordsieger Tom Kristensen, der nicht nur seinen 50. Geburtstag feierte, sondern dem eine komplette Rennklasse gewidmet war. Und Tom fuhr natürlich auch einige der damaligen Rennwagen selber.

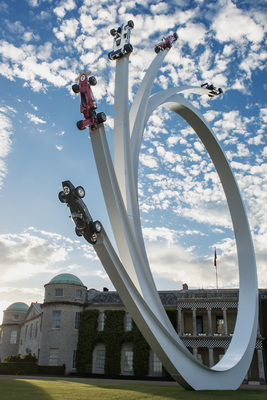

Gewidmet wurde die 25. Austragung des Festival of Speed übrigens Bernie Ecclestone. Mit der zentral vor dem Goodwood House montierten Skulptur wurden die fünf Jahrzehnte seines Schaffens mit entsprechenden Rennwagen symbolisiert.

Ecclestone begann seine Karriere als Fahrer, wurde dann Teamchef, bis er als Formel-1-Boss die höchste Rennsportserie nach seinen Ideen gestaltete.

Ein Fahrer zwischen zwei Welten

Die meisten Rekorde leben kurz, manche allerdings auch lange. Wenige bestehen ewig - wie der Moss/Jenkinson-Rekord auf der Mille Miglia 1955.

Zur mittleren Kategorie zählen die 41,6 Sekunden, die der damals 22-jährige Nick Heidfeld 1999 auf den 1860 Metern des Goodwood Hillclimb in den Asphalt gebrannt hat. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 161,554 km/h – mit stehendem Start! Heidfeld sass im Weltmeristerauto des Jahres 1998 von Mika Häkkinen.

Nick Heidfeld, selber für viele Jahre in der Formel 1 tätig, hat die Zeichen der Zeit erkannt und fährt inzwischen elektrisch, genauer, er ist einer von zwei Fahrern des indischen Mahindra Racing-Teams, das kürzlich in Berlin seinen ersten Sieg feiern konnte.

Dieser Sprung von der Welt der klassischen Formel 1 mit Verbrennungsmotoren in die Zukunft der Elektromobilität war Anlass für ein Interview mit dem Rekordhalter.

Martin Schröder: Herr Heidfeld, wir treffen uns hier in Goodwood, der Strecke, auf der Sie seit nunmehr 18 Jahren mit 41,6 sec den Streckenrekord halten. Was ist für Sie, der Sie in beiden Welten zu Hause waren und noch sind, der Hauptunterschied als Fahrer?

Nick Heidfeld: Es heißt immer Formel E sei langsam und leise. Das trifft aber nur teilweise zu. Dem Fahrer fehlt natürlich der Sound des Verbrennungsmotors, dafür nimmt er aber die Fahrgeräusche der Reifen und der Luft deutlich wahr, er spürt die Arbeit des Motors. Für die Fans an der Strecke fehlt zunächst ebenfalls der Sound, dafür stehen sie nahe an der Strecke und erleben packende Zweikämpfe. Auch sind die Strecken, da meistens Stadtkurze, sehr herausfordernd. Die Autos sind sehr nah beieinander, da mit identischen Chassis und gleicher Antriebsleistung gefahren wird.

MS: Worin liegt der Unterschied im Fahren?

NH: In der Hauptsache natürlich in der Drehmomententfaltung, die bekanntlich beim Elektromotor von null bis “Vmax" gleichbleibend gewaltig ist. Trotzdem verwenden wir 4-Ganggetriebe. Die Formel E ist in den beiden ersten Saisons mit zwei Motoren gefahren, jetzt verwenden die meisten Teams einen Motor. Die Batterien halten derzeit für 2 x 25 Minuten, es gibt also einen Wagenwechsel nach der Hälfte des Rennens. Die Serie strebt allerdings für die Saison 5 Ein-Auto-Rennen an.

MS: Wie ist Nick Heidfeld zur Formel E gekommen?

NH: Ich war schon zu meinen Formel1-Zeiten am Thema interessiert und im Hintergrund ist immer mal von der Zukunftstechnik Elektro die Rede gewesen.

MS: Welche Rolle spielt das Feedback des Fahrers für die Entwicklung des Fahrzeugs?

NH: Die ist natürlich so wichtig wie eh und je. Die Fahrzeuge haben ja bekanntlich identische Chassis, trotzdem können die Autos sowohl auf den Fahrstil des Fahrers als auch auf die Strecke abgestimmt werden.

MS: Welche Rolle spielen die Reifen?

NH: Die Serie fährt mit einheitlichen, profilierten Reifen.

Kommentar MS: Mit der Regel ‚Antrieb, Chassis und Reifen‘ identisch tritt die Formel E in die Fußstapfen von Piero Dusio, der 1947 für das erste Nachkriegsrennen in Italien die Idee umgesetzt hat, die besten Fahrern auf identischen Cisitalia D46 gegeneinander antreten zu lassen. Der zweite Ansatz identischer Fahrzeuge war 1979/80 die BMW-M1 Procar Serie.

MS: Die Medienresonanz der Formel E in Fach- und Tagespresse ist noch ausgesprochen schwach. Was ist aus Ihrer Sicht die Zukunft?

NH: Die Zuschauerzahlen in Europa halten sich in der Tat noch in Grenzen, international, vor allem in China, das ja die klassische Formel1 kaum kennt, ist das Interesse dagegen riesig. Nicht umsonst fahre ich für ein indisches Team. Eine Schlüsselrolle für die Zukunft wird der Einstieg weiterer Hersteller sein. Renault und Audi sind bereits dabei, von anderen Marken wird Interesse bekundet.

MS: Eins der ältesten und unendlich oft wiederholten Argumente pro Automobil-Rennsport ist die Befruchtung der Serie durch die Erfahrungen auf der Rennstrecke. Die Amerikaner haben das auf die Kurzformel „Race on Sunday, sell on Monday“ gebracht. Wie sehen Sie das für die Formel E?

NH: Das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument pro Elektroantrieb, denn der Rennsport wird der Batterieentwicklung auf jeden Fall einen gewaltigen Schub versetzen.

MS: Letzte Frage, Herr Heidfeld: Wie lange wird Ihr Rekord noch Bestand haben?

NH: Ich würde sagen, dass er in den nächsten zwei Jahren fallen kann.

MS: Vielen Dank, Herr Heidfeld und ein entspanntes Wochenende mit Ihrem Mahindra M4electro.

Im Jahr 2017 gelang es im spannenden Shootout allerdings erneut nicht, den Heidfeld-Rekord zu knacken.

Mit 46.13 sec blieb der Jaguar XJR12D, pilotiert von Justin Law, um ganze fünf Sekunden hinter dem nunmehr 18 Jahre alten Bestwert zurück. Nick Heidfeld selber landete mit seinem Mahindra M4electro und 48,59 sec immerhin auf Platz 5. Und das mit vergleichsweise bescheidenen 231 PS! Formel-1-Autos sind allerdings heute nicht mehr zugelassen …

Kommentare