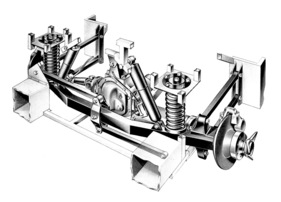

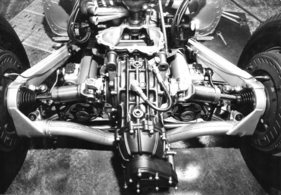

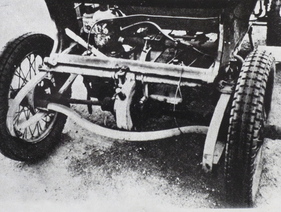

Technik im Gespräch (2) – Achsen-Starrsinn oder die De Dion-Achse

Zusammenfassung

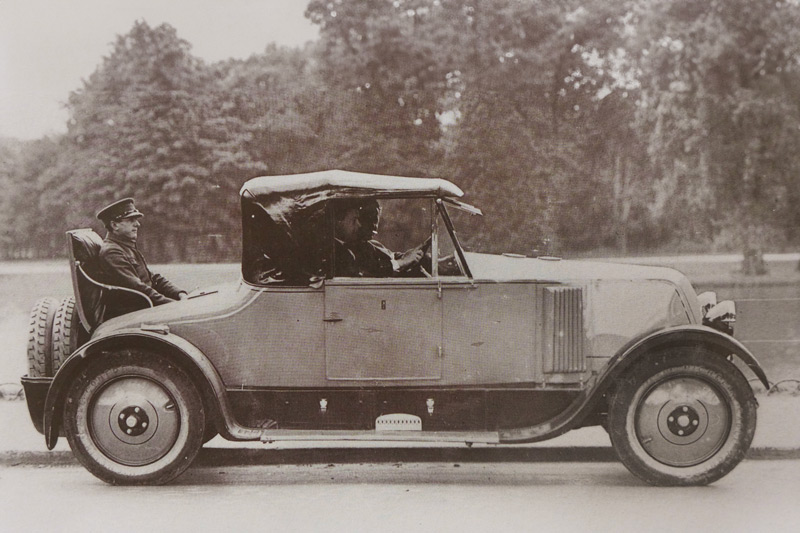

Bereits im 19. Jahrhundert erfand Graf Albert De Dion eine Starrachse, die ohne die normalerweise damit verbundenen Nachteile viele Vorteile bot. Ihre Blüte erlebte die De Dion-Achse dann allerdings in den Sechziger- und Siebzigerjahre. Bis heute wird sie in Automobilen verbaut und trotzdem kennen viele Leute ihre Charakteristiken nicht. Aber lassen wir die zwei Kumpel Albert und Exbert das Thema im Gespräch klären …

Geschätzte Lesedauer: 4min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

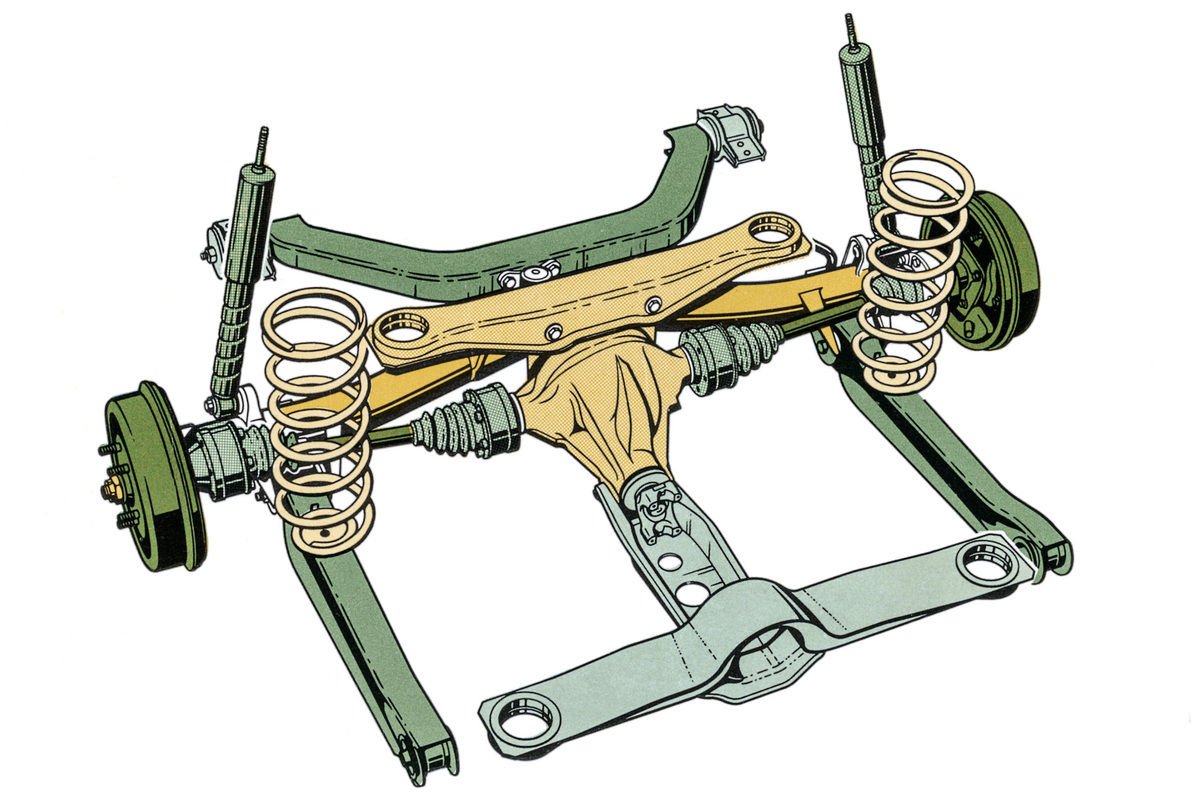

Die Kollegen Albert und Exbert diskutieren wieder einmal über Automobile und deren Technik, genauer über starre und nicht starre Hinterachsen … Albert: Gestern gab es gewaltigen Zoff mit Robert. Er behauptete starrsinnig, wie er ist, dass eine De Dion-Achse keine Starrachse sei. Das ist doch albern. Exbert: Albert, das ist nicht albern. Das ist kompliziert. A: Kompliziert hab’ ich nicht gern. E: Ich weiss. Du hast lieber „albern“ oder „nicht albern“. Aber manchmal ist eseinfach kompliziert. A: Ist es jetzt einfach oder kompliziert? E: Sei nicht albern. Also von vorne. Eine Starrachse besteht aus einem Differential und einem Rohr, in dem die linke und rechts Antriebachse laufen. Gefedert ist diese Achse entweder mit Blattfedern, die in einfacheren Fällen auch die Längs- und Quer-Führung übernehmen, oder mit Schraubenfedern und Längslenkern.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Bilder zu diesem Artikel

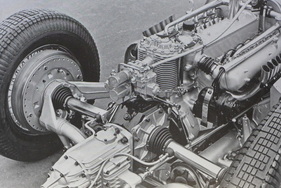

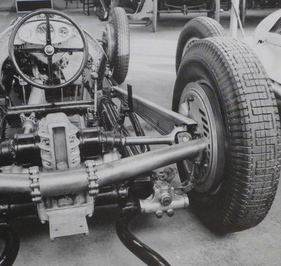

![Alfa Romeo Disco Volante (1953) - Die De-Dion-Hinterachse des Disco Volante [Le Mans 1953]](/bild/Alfa-Romeo-Disco-Volante-1953-Die-De-Dion-Hinterachse-des-Disco-Volante-Le-Mans-1953/009c18ce-608e-4f69-a048-59d0476ab7f9-big-teaser.jpg?nohash=true&from=carousel&urlcontext=%2Fde%2FFT%2Ftechnik%2FTechnik-im-Gespraech-Achsen-Starrsinn-oder-die-De-Dion-Achse.html)

![Alfa Romeo Disco Volante (1953) - Die De-Dion-Hinterachse des Disco Volante [Le Mans 1953]](/bild/Alfa-Romeo-Disco-Volante-1953-Die-De-Dion-Hinterachse-des-Disco-Volante-Le-Mans-1953/009c18ce-608e-4f69-a048-59d0476ab7f9-teaser.jpg?nohash=true&from=carousel&urlcontext=%2Fde%2FFT%2Ftechnik%2FTechnik-im-Gespraech-Achsen-Starrsinn-oder-die-De-Dion-Achse.html)

Kommentare