Wenn Christof Vieweg zur Tastatur greift, um etwas niederzuschreiben, dann widmet er sich meist der Marke mit dem Stern. Jahrelang war er der Mann hinter den Pressemappen von Mercedes und hat unzählige Bücher zu den neuen und alten Modellen von Mercedes verfasst.

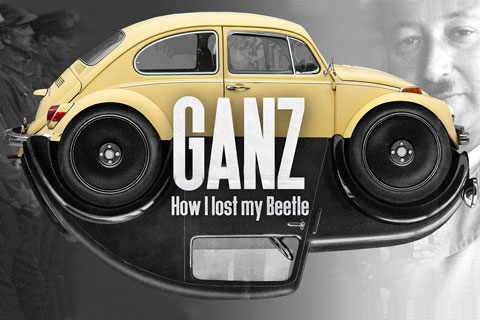

Mit seiner "Akte Volkswagen" hat er die interessante These untermauert, dass der Käfer keine Porsche-Idee war, sondern mehr oder weniger von Béla Bahrény geklaut wurde. Und mit dieser Entwicklung beginnt auch diese Buchbesprechung.

Alles begann mit dem Volkswagen

Man kann es drehen oder wenden wie man will. Ohne die Liaison zwischen dem vermeintlich grössten Feldherrn aller Zeiten und einem der grössten Automobilkonstrukteure gäbe es heute keine Diskussion um den Aufsichtsrat bei Volkswagen. Dabei stand der Start dieses Projekt unter gar keinem guten Stern.

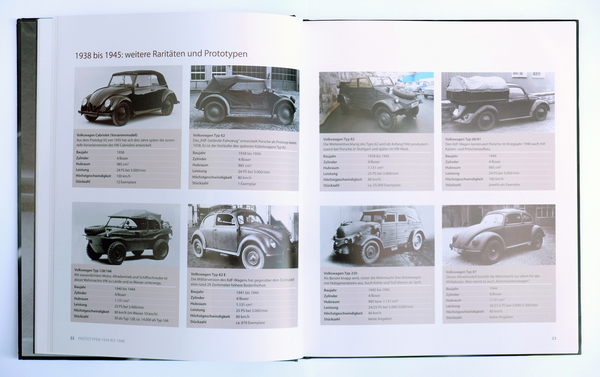

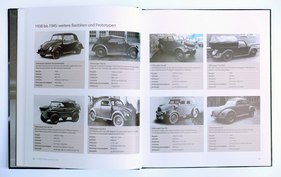

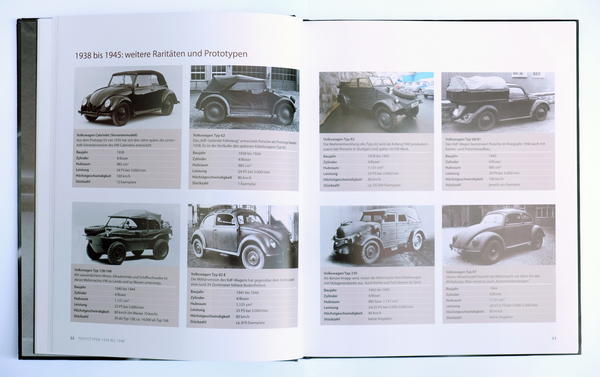

Die ersten VWs wurden nämlich gar nicht bei VW gebaut, sondern bei Zündapp, NSU oder Daimler-Benz. Bis zur Serienfertigung, die im Grunde genommen erst nach dem Krieg aufgenommen wurde, entstanden die Prototypen und Vorserienmodelle überall - nur nicht bei Volkswagen.

Die drei Phasen

Das Buch lässt sich grob in drei Abschnitte einteilen: Erstens die Entstehung des Volkswagens, zweitens die geheimen Projekte von VW Chef Nordhoff und zum Abschluss die Studien und Sonderkarosserien der letzten zwei Jahrzehnte, auf die wir nicht näher eingehen werden. Mit dieser Einteilung fährt Vieweg gut.

Obwohl schon an anderen Orten oft beschrieben, skizziert er kurz aber prägnant die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung des Käfers. Lässt dabei auch die Sonderentwicklungen für das Militär nicht aus und beginnt den zweiten Abschnitt mit dem Modell, mit dem der erste endet: Dem Käfer fürs Militär.

VW nach dem Krieg: die ewige Suche

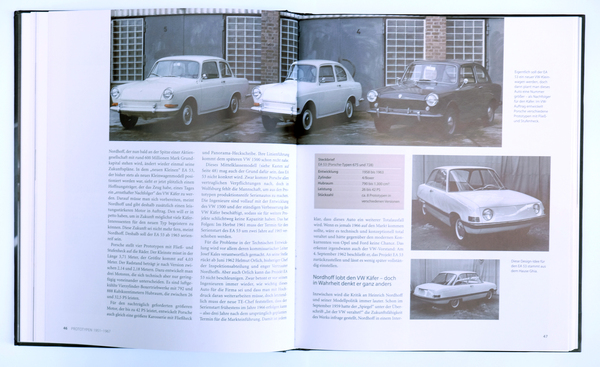

Pointiert geht der Autor auf die Geschichte des Käfers zum Milionenseller ein, und beginnt dabei gleichzeitig eine zweite spannende Geschichte hinter den Kulissen von VW einzuweben. Die Suche nach dem Nachfolger des Erfolgsmodells.

Dieser Abschnitt ist unzweifelhaft der interessanteste Part des Buches. Vieweg zeigt minutiös und chronologisch auf, wo VW Chef Nordhoff die Chance für einen Nachfolger sah. Wo Design, Konstruktion, Management und externe Partner angefangen, sich verzettelten und verworfen wurde. Wer die Volkswagen-Geschichte kennt, kann hier wirklich eine Parallelgeschichte lesen. Auf der einen Seite auf der Überholspur und auf der anderen Seite am Pannenstreifen ...

Das Mausoleum

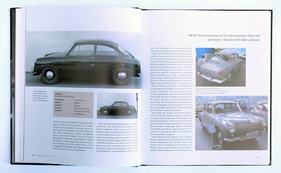

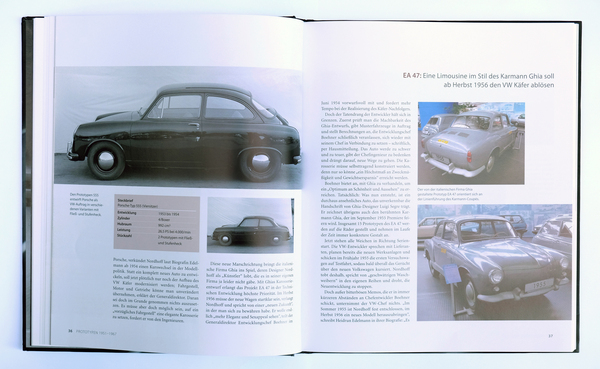

Schon in den frühen Fünfzigerjahren sucht man bei VW nach Alternativen zum Käfer. Der Versuch mit einem Zweizylinder Zweitakter mit Frontmotor, so gut wie fertig entwickelt, wird aus Konkurrenzschutzgründen von Lloyd auf Druck der deutschen Regierung gestoppt.

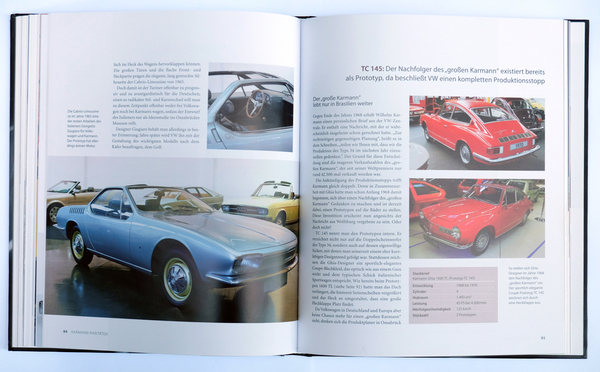

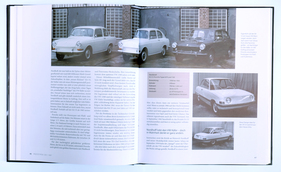

Die Höherpositionierung soll unter Mithilfe von Porsche oder italienische Karosseriebauern, mit dem Karmann Ghia hat man ja gute Erfahrungen gemacht, voran getrieben werden. Irgendwie entstehen dann auch der VW 1500 und der Typ 411. Aber eigentlich sind das nur die verzweifelten Versuche überhaupt etwas auf die Strasse zu bringen.

Als der Spiegel dem Volkswagen Konzern 1960 den Vorwurf macht, die Zukunft zu verspielen, lässt Nordhoff das berühmte Mausoleum öffnen. Mehr als 70 Entwicklungen sollen in dieser grossen Halle mal gestanden haben. Fahrzeuge, die den Käfer beerben sollten, die schon in Produktion waren und dann wieder eingestellt wurden, weil den allmächtigen VW-Übervater der Mut verliess. Kompliment an den Autor. Souverän spürt er hier den Hintergründen nach. Beweist, dass VW technisch nicht in der Lage war, selbst etwas Neues zu entwickeln, und wenn man mal etwas vorzuzeigen hatte, wieder alles in Frage stellte bis… Ja, bis Nordhoff starb.

Das Ende einer Ära

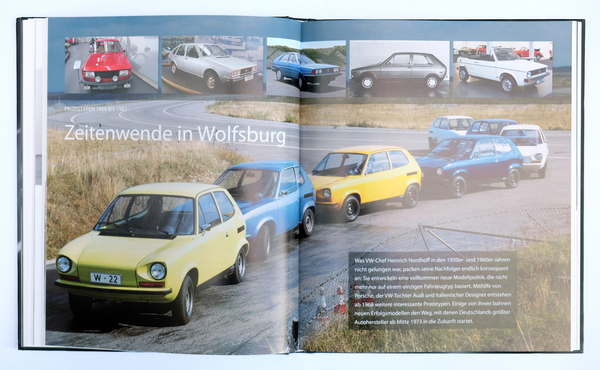

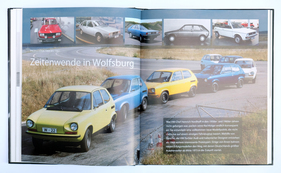

Wie gross die Not bei VW gewesen war, beschreibt Vieweg mit zwei Tendenzen: Vier Konzernlenker benötigt VW zwischen 1968, dem Todesjahr von Nordhoff und 1982. Sowie zwei Zukäufe: Die Auto Union und NSU. Deren technischen Macher und die neuen Manager versetzen VW überhaupt erst in die Lage, Modelle konstruktiv und zielführend in eine neue Zukunft zu überführen.

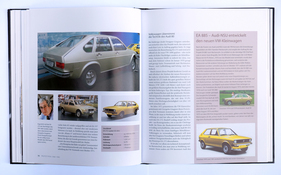

Aus luftgekühlten Boxern werden wassergekühlte Reihenmotoren, aus der Stromlinie wird klares Design mit stark italienischen Einflüssen von Giugiario oder Bertone. Diese Frischzellenkur beschreibt die wohl wichtigste Dekade von VW. Die Zeit von 1965 bis 1975.

Der Neuanfang

Dass die Abkehr vom Boxer zum Wasserkocher dabei durchaus nochmals durch die schlechten Zahlen in eine neue Richtung gelenkt wurden, belegen die im Vergleich zu den Serienmodellen noch sehr eigenständigen Prototypen.

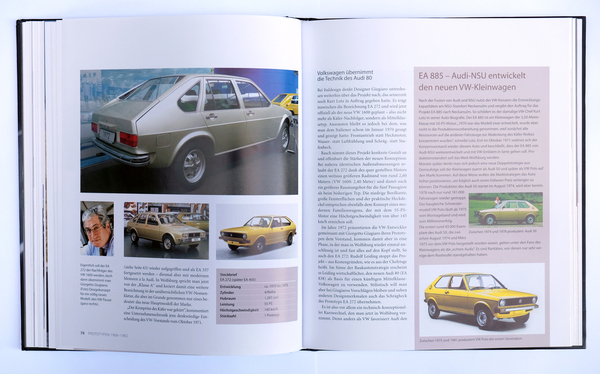

Bevor Scirocco, Passat, Golf und Co ab 1973 auf die Strasse rollten, hatte sich seit 1968 nämlich unter Nordhoff-Nachfolger Lotz noch eine deutlich eigenständigere VW-Linie den Weg gebahnt. Sowohl im Design als auch in der Technik waren das eigenständige Konstruktionen. Diese wurde aber pragmatisch von seinem Nachfolger Leiding, der Lotz wegen dessen unverschuldet schlechten Bilanzen beerbte, aufgegeben. Leiding, zuvor Chef bei Audi NSU, setzte auf die bei Audi bereits durch ihn ausgelöste Konsolidierung der Marke und machte aus dem Audi 80 einen neuen Passat, aus dem Audi 50 einen Polo, der Audi Pik As stand als Scirocco da und irgendwie war auch der Golf so was wie ein Nachfolger der kleinen NSU Modelle.

Alles klar?

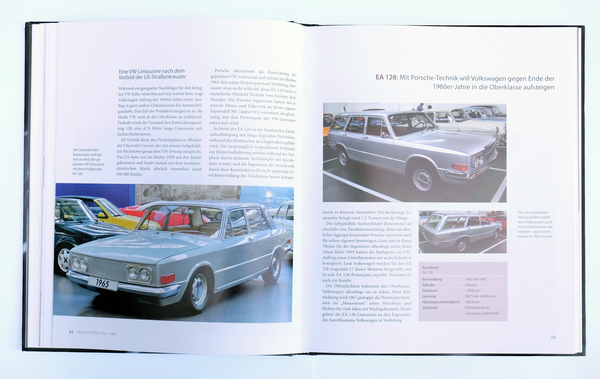

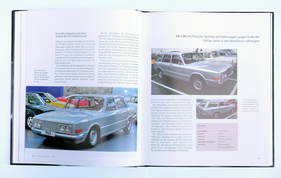

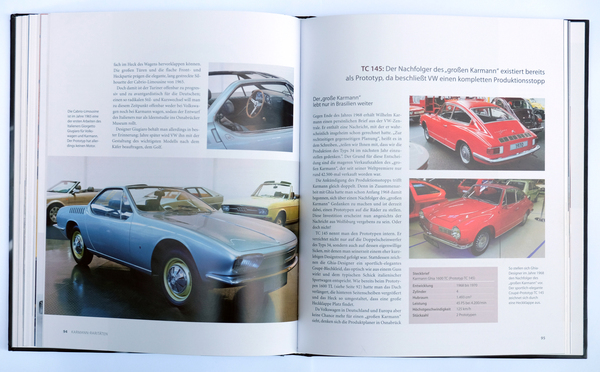

So linear sich die Geschichte von VW mit einer Zäsur bei der Abkehr vom Käfer zum Golf liest, umso spannender wird dieses Buch. Die 160 Seiten des Autors sind wie ein Ausflug in eine Parallelwelt von VW. Ob luftgekühlte 6-Zylinder Boxer Luxus-Limousinen für den US-Markt, oder die schweren Geburten von Porsche 914 und 924 sowie geheime Projekte wie der Typ 700 (quasi der frühe Mulipla von VW) in den frühen 50ern. Hier kann man sie entdecken und nur den Kopf schütteln, wie scheinbar unmündig der Erfolg des Käfers das Unternehmen und seinen Lenker gemacht hatte. Dank der zahlreichen zeitgenössischen und aktuellen Abbildungen der geretteten Fahrzeuge kann man den Irrungen und Wirrungen sicher folgen. Bis zu den Fahrzeugen, die schon am Band produziert wurden und dann eingestampft werden mussten, weil wieder einmal die Zeit nicht reif war, den Käfer abzulösen.

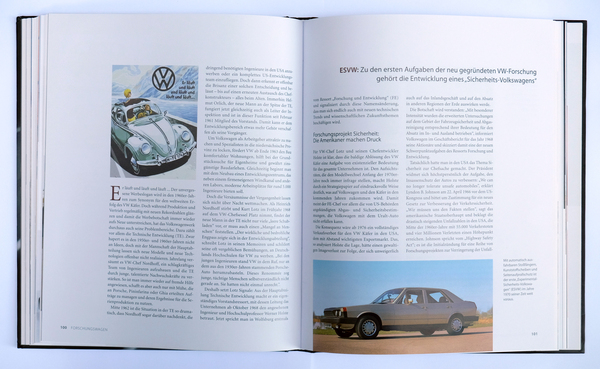

Verschwiegen werden soll auch nicht der dritte Teil des Buches, der dann die Forschungsfahrzeuge von VW beschreibt um dann in die vielen auf Messen gezeigten Studien überzugehen. Zumindest in diesem allerletzten Teil hat das Buch seine Chronistenpflicht mit erfüllt, gelingt es doch, auch hier mal eine Übersicht zu erhalten. Denn wäre dieses Buch nicht gewesen, müsste man sich die Infos dazu mühsam zusammen suchen.

Trotzdem, spannender als die Neuzeit ist die Vergangenheit, und die hätte sich eigentlich auch auf dem Buch-Cover gut gemacht.

Bibliografische Angaben

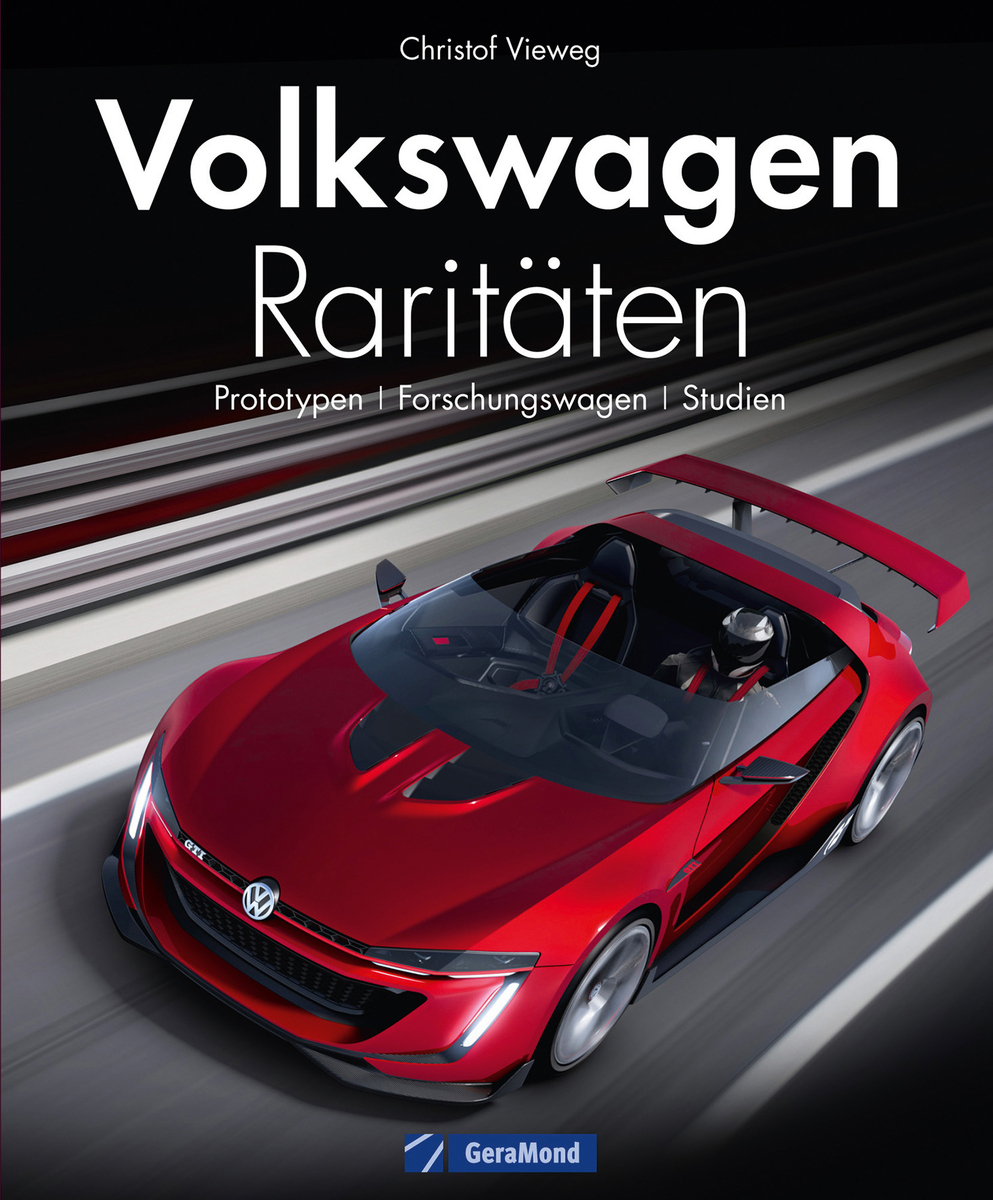

- Titel: VW Geschichte: Volkswagen Raritäten - Prototypen, Forschungswagen, Studien. 70 streng geheime Protoypen aus den 1950er und 60er Jahren; Enthüllung von Daten und Fakten zu den Hintergründen

- Autor: Christof Vieweg

- Verlag: Geramond, 1. Auflage 2015

- Umfang, Format: 227 x 274 mm, gebunden, 160 Seiten, 2 Farb und 30 s/w-Bilder sowie 185 Farbabbildungen

- Preis: € 34,99

- ISBN: 978-3-86245-721-2

- Bestellen/Kaufen: Online bei amazon.de

, beim Verlag Geramond oder im gut assortierten Buchhandel

_Daimler_AG.jpg)

Kommentare