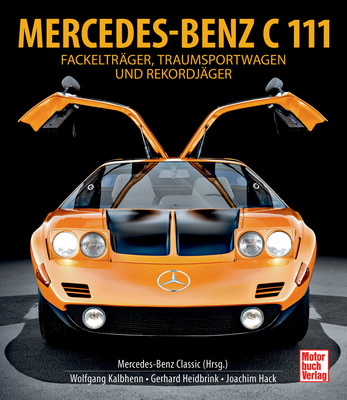

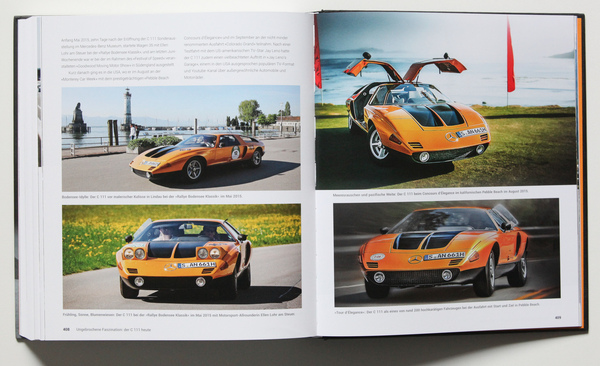

Technische Speerspitze, 300-SL-Nachfolger, Traumwagenikone, Messestar – Der 1969 erstmals auf der IAA präsentierte Mercedes-Benz C 111 galt im hauseigenen Pressekanon stets nur als rollendes Versuchslabor, u.a. für die selbst entwickelten Wankelmotoren von Daimler-Benz. Selbst zahllose Blankoschecks interessierter Kunden konnten den Vorstand nicht dazu erweichen, den Mittelmotorrenner in Serie aufzulegen. Dazu waren die Mercedes-Wankelmotoren noch viel zu wenig standfest. Der C 111 blieb damit immer, was er stets war: ein begehrter Prototyp. Der umfassenden Geschichte vom Wankel-Experiment zum Diesel-Weltrekordwagen nimmt sich jetzt ein über 400 Seiten umfassendes Buch an.

Mercedes im Umbruch

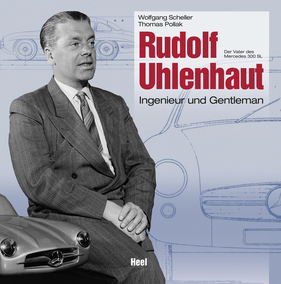

Trotz der in Westdeutschland spürbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs gelang es Mercedes-Benz, bereits in den Fünfzigerjahren wieder zu den innovativsten Automobilherstellern zu gehören. Das belegen u.a. die Siege des 300 SL in Le Mans und die erfolgreichen Jahre in der Formel 1. Man muss sich das einmal vorstellen: die autarke Unternehmensführung war erst seit 1949/50 wieder möglich, und nur wenige Jahre später siegte man gegen die international etablierte Konkurrenz. Man brachte mit dem 300 SL eine Markenikone an den Start, eroberte mit einer modernen Fahrzeugflotte die Exportmärkte und stellte 1963 mit dem Mercedes-Benz 600 die Staatskarosse par excellence in die Showrooms der Metropolen. Alles gut und richtig, aber zu wenig für die zukunftsgläubigen Sechzigerjahre. Wo andere mit Leichtbau, Zwölfzylindermotor oder Sportlichkeit am Markenimage feilten, ruhte sich die Marke mit dem Stern ein wenig auf ihren Wirtschaftswunder-Lorbeeren aus. Die Heckflossen wurden nie ganz abgelegt; einem SL reichte plötzlich ein 2,3-Liter-Motor. Irgendwie hatte man die Weiterentwicklung des Erfolgs verschlafen. Bei den mehrjährigen Vorlaufzeiten durch Entwicklung und Konstruktion im Automobilbau rächte sich diese Lethargie und schlug sich im Ausdruck der Modellpalette nieder

Hinter den Kulissen

Doch Daimler-Benz wäre nicht Daimler-Benz, wenn es nicht auch eine Begründung geben würde: Das Unternehmen musste sich mit seiner neuen Rolle erst finden und dann neu erfinden. Ab 1968 bis Mitte der Siebzigerjahre zeugten die Baureihen W 114/115, W 116 und W 107 von den Arbeiten hinter den Kulissen. Und hierzu gehörte ebenfalls die Wankelmotor-Entwicklung. Bereits 1961 hatte das Unternehmen eine Lizenz bei NSU erworben; schon früher an Eigenentwicklungen getüftelt. Galt der Wankelmotor doch als die Perspektive für den Motorenbau. So begab man sich bei Mercedes ebenfalls auf den langen Weg der Entwicklung einer eigenen Motorengeneration unter Wolf-Dieter Bensinger, der ein Weggefährte Felix Wankels im Zweiten Weltkrieg gewesen war und das Wankelthema vorantrieb. Optimistisch waren der W 116 und W 107 bereits für den Serieneinbau sowohl von Hubkolben- als auch von Wankelmotoren vorbereitet. Zum Serieneinsatz eines Wankelmotors bei Mercedes-Benz sollte es allerdings nie kommen. Der Roll-out des Prototypen C 111 war das kurze Aufflammen einer Idee, in der Mercedes-Benz sich und der Welt versicherte, für die Zukunft gerüstet zu sein

Supertraumsportwagen

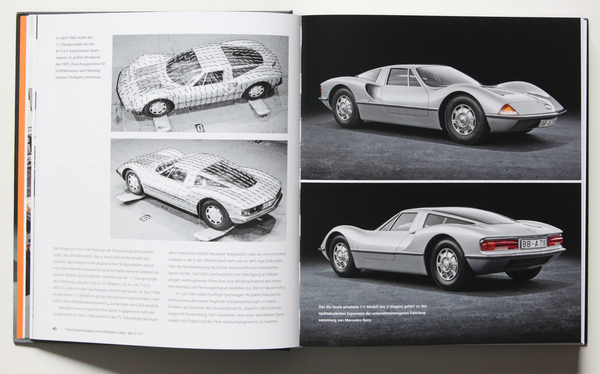

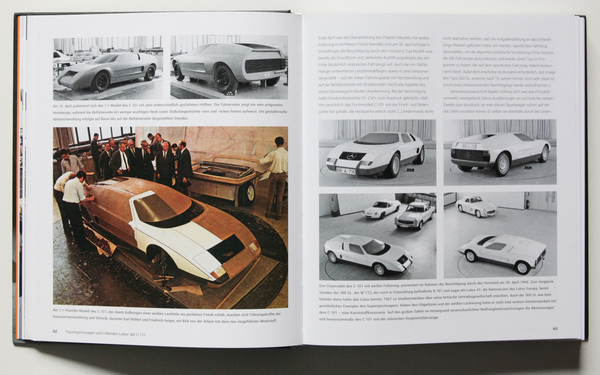

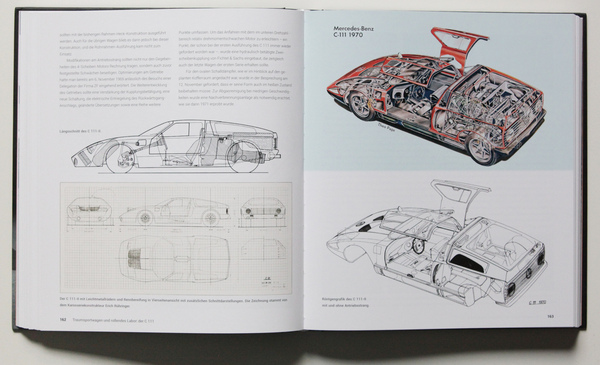

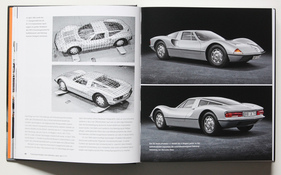

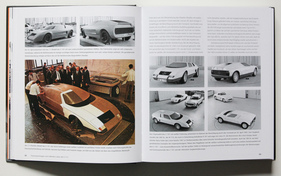

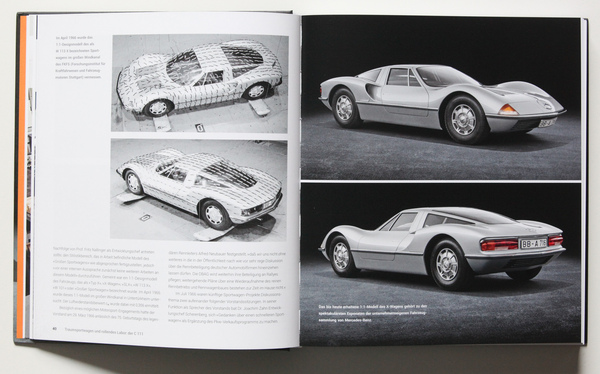

Die Ursprünge des C 111 liegen zu Beginn der Sechzigerjahre: mal wurde ein Nachfolger für den 300 SL gesucht, dann wieder Sportwagen mit Rennambitionen. Schliesslich landete man irgendwann dann beim Mittelmotor-Konzept. Parallel dazu suchte die Wankel-Entwicklungsabteilung im Haus auch nach einem geeigneten Fahrzeugdesign. Irgendwann verschmolz das zu ersten Überlegungen eines Supersportwagens, mit dem das technisch Machbare des Hauses dargestellt werden sollte. Bei der Vorstellung auf der IAA 1969 schlug der Wagen ein wie eine Bombe: Star des Mercedes-Messestandes und im Vergleich zu den Serienmodellen von Mercedes-Benz ein Fahrzeug wie von einem anderen Stern. Der Wankel-Enthusiasmus war noch nicht gebrochen, und mit seinen Drei- und später Vierscheiben-Wankelmotoren vom Typ M 950 und M 951 stand der C 111 mit den in Aussicht stehenden Leistungsdimensionen plötzlich für Sportlichkeit, die sonst wohl in Mercedesqualität nie zu bekommen gewesen wäre. Die besagten Blankoschecks belegen die Sehnsucht nach diesem "Traumauto"

Viel Aufwand am Ende vergebens

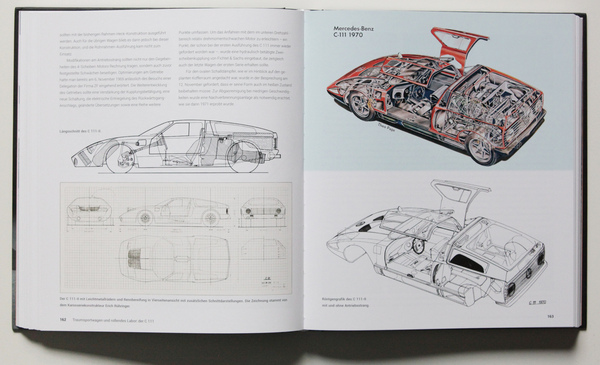

Mutig war die Präsentation des C 111 allemal. Denn der 1969 auf der IAA vorgestellte Wagen mit Drei-Läufer- und der 1970 in Genf vorgestellte – auch äusserlich deutlich überarbeitete –Wagen mit Vier-Läufer-Motor waren von einer Serienfertigung meilenweit entfernt. Insbesondere in Sachen Standfestigkeit musste man herbe Rückschläge hinnehmen. Die Perspektive des Wankelmotors für die Serienfertigung war bei Mercedes nie eindeutig geklärt. Da war stets die unbefriedigte Dauerhaltbarkeit auf vergleichbarem Niveau wie bei Hubkolbenmotoren. Während man bei Audi-NSU 1972 eine in einem grossen Kraftakt herbeikonstruierte Fertigungs- und Serieneinsatz-Qualität für den Ro-80-Motor geschaffen hatte, plagte man sich bei Mercedes mit Rückschlägen wie Wassereinbrüchen in Kammer und Läufer, durchgeschlagenen Gehäusen und Motorausfällen schon nach wenigen Betriebsstunden. Selbst nach Jahren der Grundlagenforschung blieb die ernüchternde Erkenntnis: anhaltend thermische Probleme lassen sich kurzfristig nicht beheben und eine lange Lebensdauer basiere eher auf dem Zufallsprinzip statt eindeutiger Erklärbarkeit. Zu wenig für den Serieneinsatz bei einem Automobilhersteller, der sich der Qualität verschrieben hat. Die Ölkrise im Herbst 1973 sorgte dann für ein schnelles Ende des Wankelmotors bei Mercedes. Nun waren sparsame Motoren gefragt. Während man sich bei Audi-NSU trotz gleicher Rahmenbedingungen nochmals an die Neuentwicklung des Wankelmotors EA 871 machte, der wenige Jahre später bei der Serienfreigabe in vielen Bereichen mit vergleichbaren Hubkolbenmotoren mithalten konnte, kürzte der Daimler-Vorstand die Aufwendungen der Wankel-Entwicklung um 75 Prozent zusammen. Die Zukunft gehörte wieder dem Hubkolbenmotor – nicht nur bei Mercedes – und in Stuttgart insbesondere dem Dieselmotor.

Die zweite Karriere

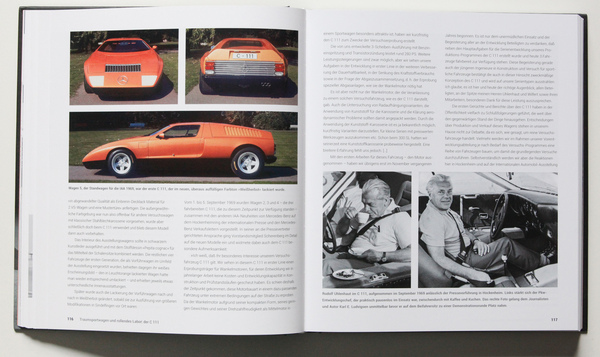

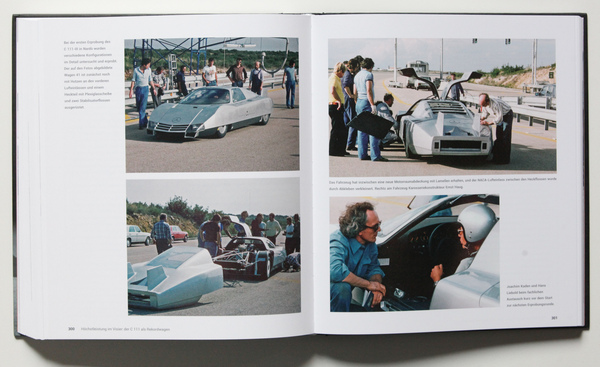

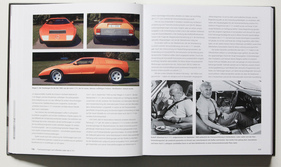

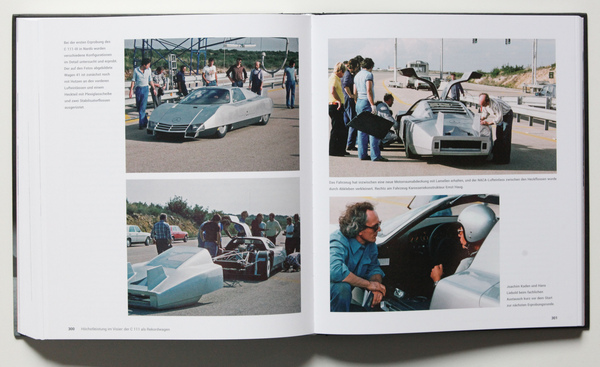

Fast wäre es das Aus des C 111 gewesen. Doch die Leistungsfähigkeit des Dieselmotors wollte man bei Mercedes-Benz dann etwas spektakulärer unter Beweis stellen und machte sich auf publikumswirksame Rekordfahrt. Was fehlte, war ein geeigneter Aggregat-Träger. Und so wurde dem C 111 eine zweite Karriere zuteil: Das Wankelherz wurde entrissen und ein Fünzylinder-Turbodieselmotor mit 190 PS implantiert. Der so umgerüstete und leicht modifizierte Wagen brach im Sommer 1976 alle Geschwindigkeits- und Beschleunigungsrekorde für Dieselmotoren auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke im italienischen Nardó. Insgesamt 16 Rekorde purzelten. Doch welch eine Demütigung für das einstige Innovationsflagschiff: Vom geschmeidig laufenden, hochdrehenden Wankel hin zum behäbig glühenden Diesel. Wenige Jahre später wurde in einer aerodynamisch nochmals deutlich überarbeiteten Version des C 111 auf Hochgeschwindigkeitsjagd angesetzt. 1978 erreichte man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 316 km/h. In einer letzten Ausbaustufe mit einer nochmals aerodynamisch optimierten Karosserie kam der C 111 mit doppelt aufgeladenem V8-Motor auf die damals absolute Rekordgeschwindigkeit für Rundstrecken von über 400 km/h. Dann war Schluss. Und damit kommt das Buch zum C 111 ins Spiel.

Das Buch zur Geschichte

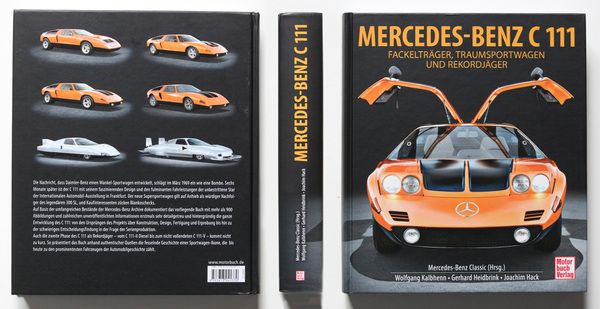

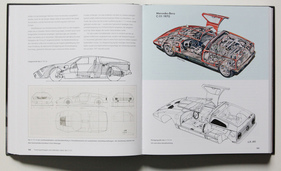

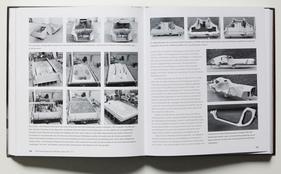

Nie in Serie gebaut und trotzdem eine Markenikone – Das Buch zum C 111 war längst überfällig. Mehr als 400 Seiten stark, mit gut 900 Bildern umfassend illustriert, gelingt es dem Autorentriumvirat Wolfgang Kalbhenn, Gerhard Heidbrink und Joachim Hack dank akribischer Recherche und minutiöser Suche bei den Protagonisten der damaligen Zeit ein wunderbar geschriebenes Buch vorzulegen, das mit seinen Fakten aus erster Hand zu überzeugen weiss. Endlich erfährt man die Hintergründe zur Wankelentwicklung bei Daimler-Benz, kann die Motivation zum Bau und zur Vorstellung des C 111 ergründen. Das alles in einem sauber gegliederten Buch, das auch Nebenlinien zur Kerngeschichte nicht unbeleuchtet lässt. Trotz der enormen Bilddichte ist es nämlich kein "Coffee Table Book", das eine edle Optik und visuelle Eindrücke vor Informationen stellt. Die Texte gehen dank der Zeitzeugengespräche sehr in die Tiefe, und die Menge an historischen (und teils bisher unveröffentlichten) Werksfotos trägt deswegen eher ihren Teil zur hohen Informatinonsdichte bei.

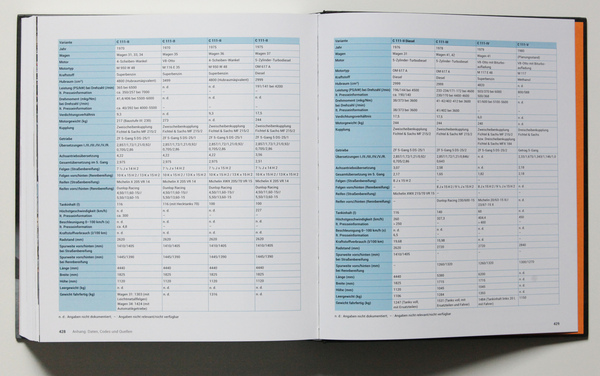

Kurz: Ein Buch für absolute Enthusiasten. Kurze Biographien aller jemals hergestellten Fahrzeuge sowie deren Verbleib sind ebenso dokumentiert wie Abkürzungen, Motorkennbuchstaben oder die tabellarische Auflistung der verschiedenen C-111-Testwagen nach Fahrgestellnummer. Viele Jahre nach seiner aktiven Phase als rollendes Labor und Rekordjäger hat der C 111 nichts von seiner Faszination verloren und gehört noch immer zu den am meisten nachgefragten Exponaten der Fahrzeugsammlung von Mercedes-Benz Classic. Wer nun seinen C 111 im Bücherregal parken möchte, kann dies für 69,00 € tun. Er wird dafür keine Ausfahrt mehr missen.

Bibliografische Angaben

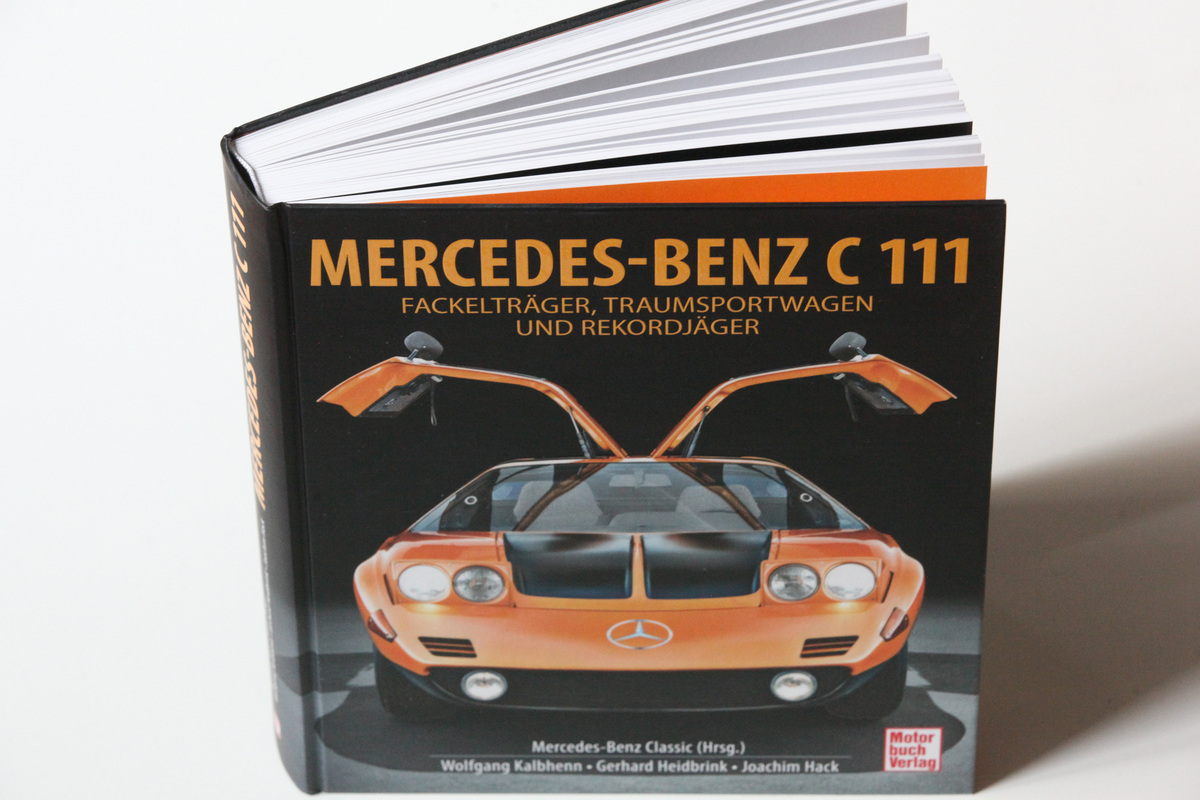

- Titel: Mercedes-Benz C 111 – Fackelträger, Traumsportwagen und Rekordjäger

- Autor: Wolfgang Kalbhenn, Gerhard Heidbrink, Joachim Hack

- Sprache: Deutsch

- Verlag: Motorbuch Verlag

- Auflage: 1. Auflage Oktober 2021

- Format: 230 x 265 mm

- Umfang: 432 Seiten, 940 Abbildungen

- ISBN: 978-3-613-04137-0

- Preis: EUR 69.00

- Kaufen/bestellen: Online bei amazon.com , online beim Motorbuch Verlag oder über den einschlägigen Buchhandel

_RM.jpg)

Kommentare