Mercedes-Benz 130 - mit dem Motor hinten der Zeit zu weit voraus

Artikel verschenken

Jetzt abonnieren und Artikel verschenken

Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.

PDF nicht verfügbar

Technischer Fehler

Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.

PDF drucken

«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Zu Merkliste hinzufügen

Login

Premium-Abo kaufen

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Der Einsteigertarif

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!

Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.

Sie haben nur

3 von 71

Bilder in hoher Auflösung gesehen

Information

Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.

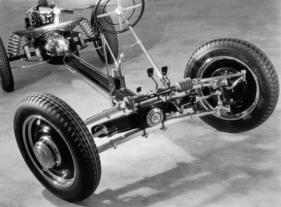

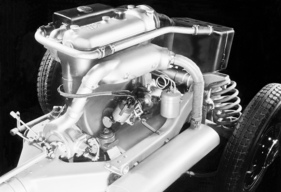

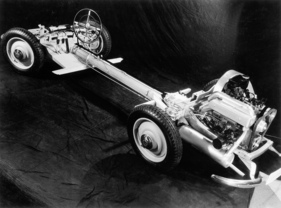

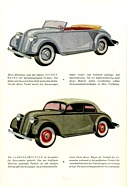

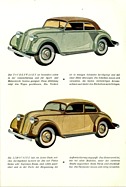

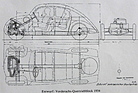

Zusammenfassung

Mit dem kompakten Mercedes-Benz 130 wollte der Stuttgarter Hersteller einen Personenwagen für neue Kundengruppen bauen. Mit dem wassergekühlten Heckmotor betrat man Neuland, mit dem ungewöhnlichen Äusseren differenzierte man sich von der Konkurrenz. Die Kundschaft aber wollte nicht so recht zugreifen, was sich auch nicht änderte, als man den 130 zum 170 H weiterverfeinerte. Dieser Fahrzeugbericht portraitiert einen Mercedes-Benz 130 von 1935, rollt dessen Entwicklungsgeschichte auf und zeigt die verwandten Typen 150 und 170 H zusammen mit dem 130 auf historischem Bild- und Prospektmaterial.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Pioniertat

- Zukunftsweisend

- Luxus fürs Volk?

- Kritik am Fahrverhalten

- Unterwegs

- Der noch innovativere Zwischenschritt

- Der ausgefeilte Schluss

- Weitere Informationen

Geschätzte Lesedauer: 6min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

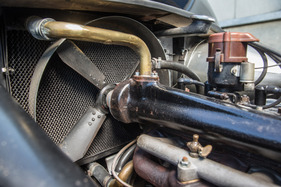

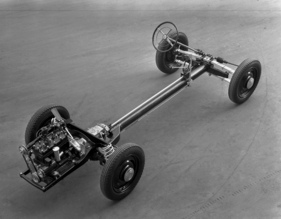

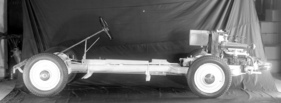

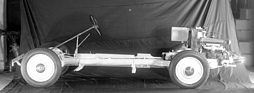

In den Dreissigerjahren waren Automobile nur für wenige erschwinglich und auch die Palette des Herstellers Mercedes-Benz richtete sich mit Wagen wie dem 500 K oder 290 vor allem an die Oberschicht. Die Ingenieure Hans Nibel und Max Wagner aber sannen nach neuen Lösungsansätzen, um auch weniger vermögenden Leuten den Zugang zum Auto zu ermöglichen. Und so entstand der Typ 130. Die Autos der Zwanziger- und Dreissigerjahre waren im Grossen und Ganzen immer nach ähnlichen Ideen konstruiert worden, der Motor sass vorne hinter einem mächtigen Kühler, der Antrieb erfolgte über die Hinterachse, für die Passagiere stand zwischen dem meist grossen Motor und dem abrupten Heckabschluss vergleichsweise wenig Platz zur Verfügung, der Luftwiderstand spielte kaum eine Rolle.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Premium-Artikel freischalten

Bilder zu diesem Artikel

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

vor einiger Zeit übermittelte ich Ihnen u.a auch historische Bilder die den 130H im April 1934 auf dem Nürburgring zeigen z.B. mit Alfred Neubauer bzw. auch mit einer Dame am Steuer direkt vor dem Zeitnehmerhaus.

Ob der 130H seinerzeit wohl auf dem Nürburgring "getestet" wurde?

Herzliche Grüße

Karl Heinz

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Das Anmelden dauert wenige Sekunden.

Empfohlene Artikel / Verweise

Mehr lesen zum Thema

Aus dem Zeitschriftenarchiv

Aktuelle Fahrzeug-Inserate

Aktuelle Marktpreise (Auswahl)

Spezialisten (Auswahl)

Spezialist

Sirnach, Schweiz

+41 71 969 47 69

Spezialisiert auf Audi, BMW, ...

Spezialist

Ismaning, Deutschland

+498996055191

Spezialisiert auf Mercedes Benz, Ford (USA), ...

Spezialist

Amsterdam, Niederlande

Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...

Spezialist

St. Margrethen, Schweiz

+41 (0)71 450 01 11

Spezialisiert auf Mercedes Benz, VW, ...

Spezialist

Au, Schweiz

+41 71 280 22 22

Spezialisiert auf Volvo, Saab, ...

Spezialist

Muhen, Schweiz

+41 79 332 81 91

Spezialisiert auf AC, Adler, ...

Spezialist

Zug, Schweiz

+41 (0) 43 813 56 56

Spezialisiert auf Rolls-Royce, Bentley, ...

Spezialist

Eberdingen-Hochdorf, Deutschland

+49 7042 270990

Spezialisiert auf Mercedes-Benz, Porsche, ...

Spezialist

Bern, Schweiz

+41 31 326 27 90

Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...

Spezialist

Safenwil, Schweiz

+41 62 788 79 20

Spezialisiert auf Jaguar, Toyota, ...

Spezialist

Noord-Brabant, Niederlande

0031 416 751 393

Spezialisiert auf MG, Triumph, ...

Spezialist

Wendelstein, Deutschland

+49 912926244

Spezialisiert auf Porsche, BMW, ...

Kommentare