Chevrolet Corvette C3 1969 – donnernde Frühlingsgefühle

Artikel verschenken

Jetzt abonnieren und Artikel verschenken

Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.

PDF nicht verfügbar

Technischer Fehler

Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.

PDF drucken

«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Zu Merkliste hinzufügen

Login

Premium-Abo kaufen

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Der Einsteigertarif

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!

Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.

Sie haben nur

3 von 99

Bilder in hoher Auflösung gesehen

Information

Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.

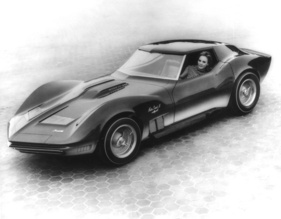

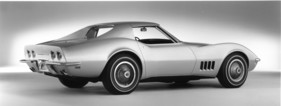

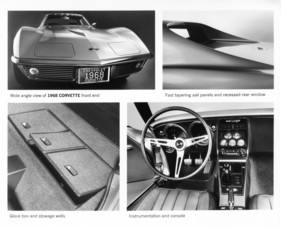

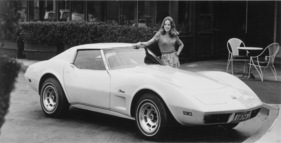

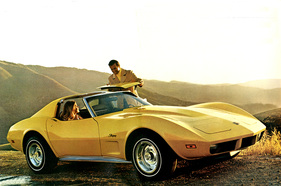

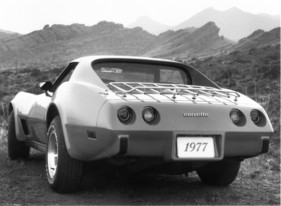

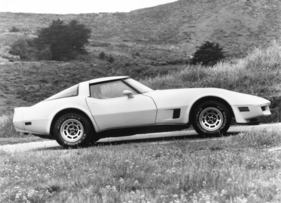

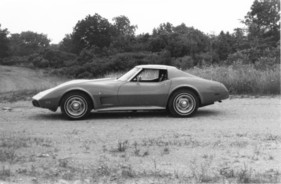

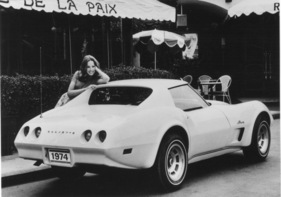

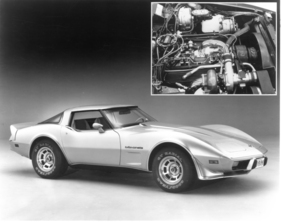

Zusammenfassung

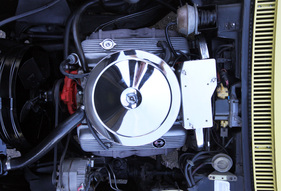

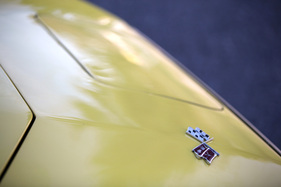

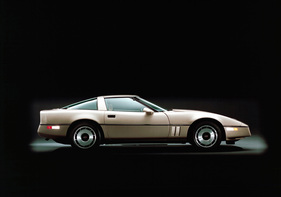

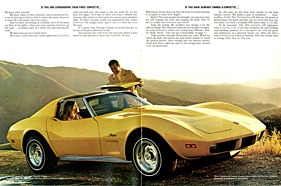

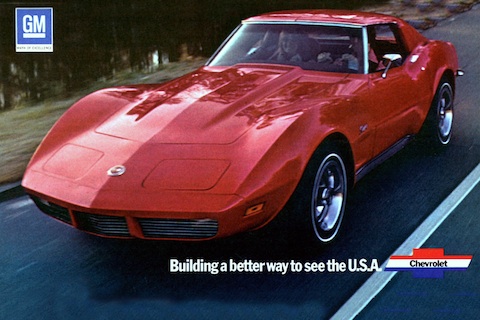

Von 1967 bis 1982 baute Chevrolet die Corvette C3, die sich optisch an den Konzeptwagen Mako Shark II von 1965 anlehnte, technisch der Vorgängerin C2 eng verbunden war. Über die lange Produktionsdauer waren Änderungen an der Tagesordnung, aus dem einstigen Muskelauto wurde ein Komfort-Tourer, dem Umweltgesetze ein wenig die Luft zum atmen abschnürten. Insgesamt war die C3 mit über 540’000 verkauften Exemplaren die erfolgreichste Corvette aller Zeiten. Dieser Fahrbericht portraitiert eine herrlich gelbe Corvette C3 aus dem Jahr 1969 mit dem 350-HP-Motor und gibt kurz die Entwicklungsgeschichte wieder.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Auffällig unterwegs

- Die Sache mit den Pferdestärken

- Präsentation im Jahr 1967

- Finessen und Spezialitäten

- Verbesserungen und gesetzlich bedingte Anpassungen

- Kein Rennwagen

- Weitere Informationen

Geschätzte Lesedauer: 7min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

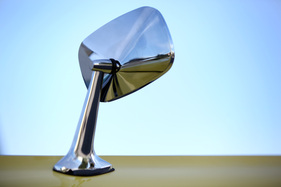

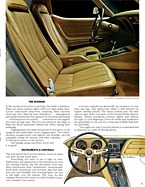

Der erfolgreichste amerikanische Sportwagen litt in unseren Breitengraden lange unter einem Zuhälter- und Aufschneider-Image und vor allem die extravertiert gestaltete dritte Auflage trug einen wesentlichen Teil dazu bei, denn sie war laut, auffällig und unvernünftig bis zum Abwinken. Rund 45 Jahre nach ihrem Erscheinen aber sind aus den Vorbehalten Sympathien geworden. Mit einer Corvette C3 wird man kaum übersehen, vor allem nicht, wenn sie gelb und eines der frühen noch mit Chromelementen garnierten Exemplaren ist. Das liegt nicht zuletzt an ihrer deftigen Aussprache. Unauffällig abfahren ist unmöglich, der V8-Bariton ist immer präsent. Aber auch das Styling mit der langen Motorhaube, dem hohen Heck und den Kiemen auf der Seite, die keine Verzierung sind, sondern zum Abführen der heissen Luft aus dem Motorraum dienen, lässt die Köpfe der Passanten drehen.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Premium-Artikel freischalten

Bilder zu diesem Artikel

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

Das Problem mit der langen (Knudsen-?) Nase, die immer wieder eingedrückt wurde, weil die beiden schwarzen Puffer links und rechts zu kurz sind, wurde auf Anraten eines Freundes letztes Jahr endlich geniaal gelöst: in die beiden nutzlosen Puffer wurden Parksensoren eingebaut. Jetzt piepts mit Intervall und dann dauernd von 20 cm bis vor null. Fuxen, die bei mir arbeiten, erhalten mitunter als fringe benefit diesen Corvette für ein Wochenende. Grössere Freude kann man nicht bereiten. Aber: schon 50 km sind für die reifere Jugend eine Tortur, vor allem wegen des Lärms. Ich erklärte kürzlich einem Studenten (23): "Der Grenznutzen von null Auto zu Deinem Suzuki Swift (170 TKM, Jg. 2001, CHF 1,490 ab MFK)) ist fast unendlich gross. Der Zusatznutzen vom Suzuki zu diesem Corvette ist minimaal." Freude herrscht!

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Das Anmelden dauert wenige Sekunden.

Empfohlene Artikel / Verweise

Markenseiten

Mehr lesen zum Thema

Blogs & Kommentare

Ähnliche Technische Daten

- 1969: Chevrolet Corvette 5,7-Liter-V8-Motor - 300 HP 1 Vierfachvergaser

- 1969: Chevrolet Corvette 5,7-Liter-V8-Motor - 350 HP 1 Vierfachvergaser

- 1969: Chevrolet Corvette 7-Liter-V8-Motor - 390 HP 1 Vierfachvergaser

- 1969: Chevrolet Corvette 7-Liter-V8-Motor - 400 HP 3 Doppelvergaser

- 1969: Chevrolet Corvette 7-Liter-V8-Motor - 435 HP 3 Doppelvergaser

Aus dem Zeitschriftenarchiv

Aktuelle Fahrzeug-Inserate

Aktuelle Marktpreise (Auswahl)

Spezialisten (Auswahl)

Spezialist

Zürich, Schweiz

+41 78 715 00 50

Spezialisiert auf Chevrolet, Pontiac, ...

Spezialist

Hamburg, Deutschland

+4940541095

Spezialisiert auf Chevrolet, Dodge, ...

Spezialist

Amsterdam, Niederlande

Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...

Spezialist

München, Deutschland

Spezialisiert auf Ford, GM, ...

_RM.jpg)

Kommentare