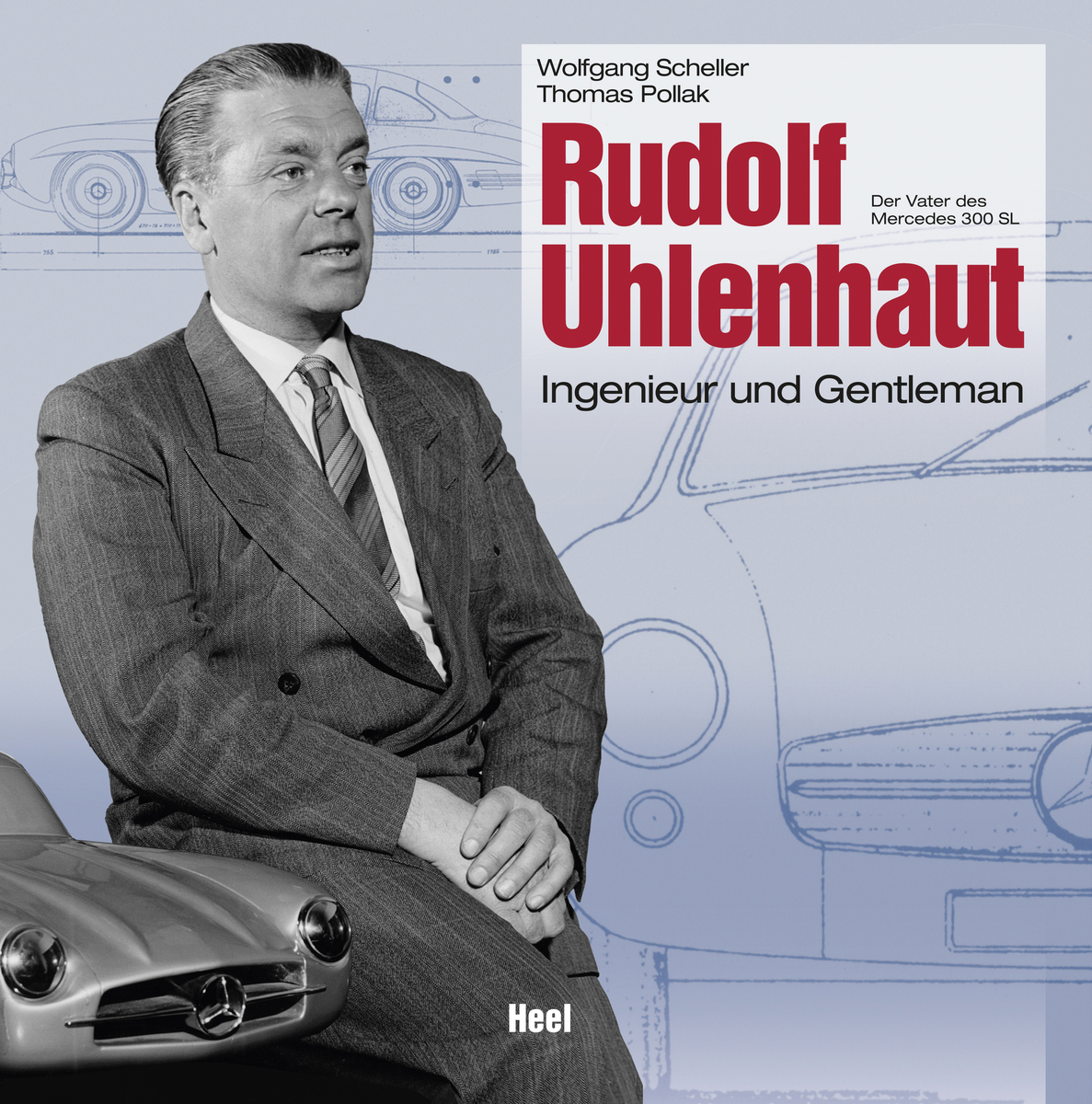

Über Rudolf Uhlenhaut ist soeben eine Biographie erschienen. Klar wird man sagen und sich sofort an den W125 von 1937, den Silberpfeil mit 5,7-Liter Hubraum und 570 PS, und den 300 SL erinnern. Natürlich hat dieser Mann seinen festen Platz in allen Büchern über die Geschichte von Mercedes-Benz und den Silberpfeilen.

Karl Ludvigsen hat 2005 im Automobile Quarterly einen kurze Lebensgeschichte geschrieben (AQ 45(2005)3, pp. 100-117). Aber eine ausführliche Biographie gab es bisher nicht. Sie ist von Wolfgang Scheller und Thomas Pollak zu verdanken.

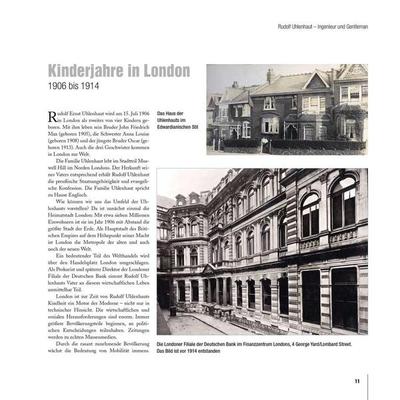

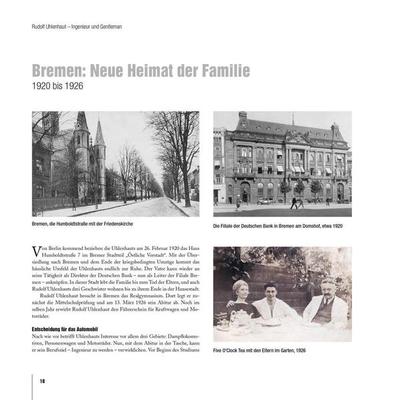

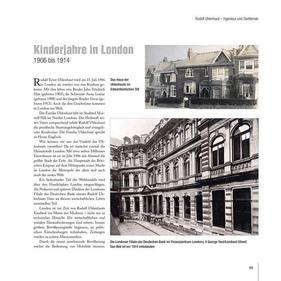

Rudolf Uhlenhaut wurde am 15. Juli 1906 als Sohn des Direktors der Niederlassung der Deutschen Bank in London und seiner englischen Frau geboren. In der Familie wurde englisch gesprochen. Mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs musste sie England verlassen. Die Uhlenhauts zogen über Amsterdam, Brüssel, Berlin nach Bremen, wo der Vater ab 1921 wieder eine Filiale der Deutschen Bank leitete.

Die wichtigsten Lebensdaten von Rudolf Uhlenhaut sind (Auszug aus der Zeittafel auf Seite 198):

| Datum | Ereignis |

|---|---|

| 15.07.1906 | Geboren in London |

| 1912-1926 | Schulausbildung in London, Brüssel, Berlin und Bremen. Abitur am Realgymnasium Bremen, danach Praktikum bei Hansa-Lloyd. |

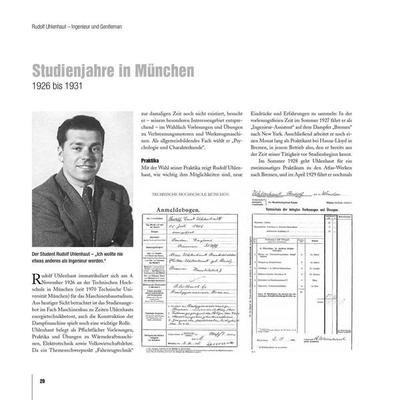

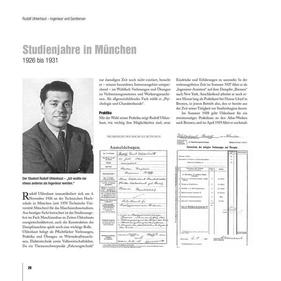

| 1926-1931 | Studium Maschinenbau an der TU München; Abschluss als Diplom-Ingenieur |

| 01.07.1931 | Eintritt in die Daimler-Benz AG als Ingenieur und Betriebsassistent der Versuchsabteilung, Werk Untertürkheim |

| 01.08.1934 | Abteilungsleiter Fahrabteilung und Fertigmacherei |

| 01.04.1935 | Versuchsingenieur Personenwagenentwicklung |

| 01.09.1936 | Technischer Leiter der Rennabteilung |

| 1944-1945 | Technischer Leiter Neupaka/Tschechien (Werk gegründet nach den ersten Bombardierungen von Untertürkheim) |

| 30.04.1945 | Ausgeschieden aus der Daimler-Benz AG |

| 1945-1947 | Betrieb einer Spedition in Massing/Niederbayern; Leiter Konstruktionsbüro Instandsetzungswerk der englischen Armee in Wetter/Ruhr |

| 01.02.1948 | Wiedereintritt in die Daimler-Benz AG als Versuchsingenieur |

| ab 01.04.1949 | Leiter der Versuchsabteilung Personenwagen |

| ab 1959 | Direktor Entwicklung Personenwagen |

| 30.09.1972 | Pensionierung |

| 08.04.1989 | Gestorben in Stuttgart |

Rudolf Uhlenhaut wollte offensichtlich immer Ingenieur werden. Er folgte damit seinem Grossvater und dessen Bruder, die beide bei Krupp hohe Posten bekleideten.

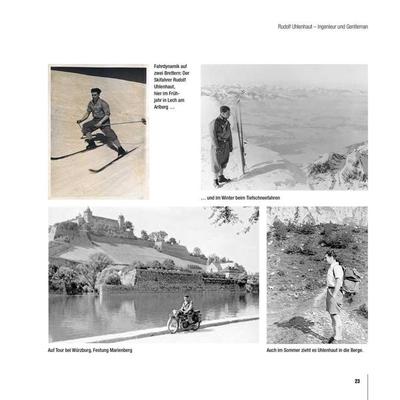

Begabter Fahrer

Rudolf Uhlenhaut besass im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen in der Entwicklung und im Versuch bei Daimler-Benz einen Führerausweis. Aber trotzdem besass er nie ein eigenes Auto, sondern machte immer „Erprobungsfahrten“ mit den Autos der Versuchsabteilung, sei es geschäftlich oder zu privaten Zwecken. Privat fuhr er Motorräder.

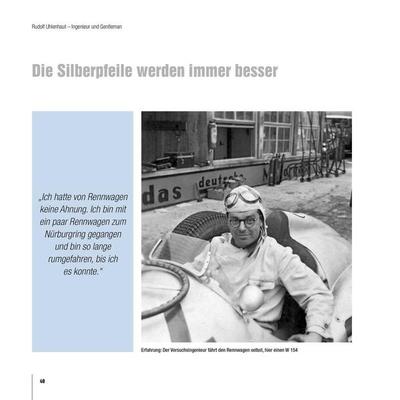

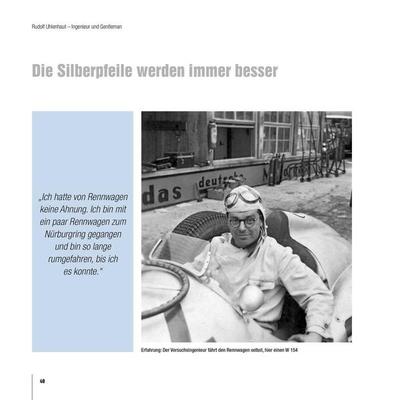

Bekannt ist er durch seine Testfahrten mit Rennwagen geworden, wo er den Zeiten der Werksfahrer oft sehr nahe kam. Seine Positionen im Versuch hatte er immer auch mit praktischer Erprobung verbunden. Das galt ab 1936 auch für die Rennwagen. Nach seiner Ernennung zum technischen Leiter der Rennabteilung nahm er sich einen ganzen Tag auf dem Nürburgring Zeit, um seine neuen Autos kennenzulernen. Am Abend stellte er zufrieden fest, dass er verstanden habe, was Caracciola und Konsorten am Auto zu bemängeln hätten.

Der richtige Mann im richtigen Moment

Der Aufbau einer technischen Rennabteilung im Verlauf des Jahres 1936 war Ausdruck der verzweifelten Lage, in der sich Daimler-Benz damals befand. Der W25K von 1936 war dem Auto Union Typ C nicht gewachsen. Beim Grossen Preis von Deutschland musste er sogar hinter dem Alfa Romeo 12C-36 zurückstehen. Intern schoben sich die Abteilungen die Schuld zu. Der junge, unabhängige und entscheidungsfreudige Uhlenhaut war die Lösung. Binnen weniger Monate entstand der W125, einer der gewaltigsten Rennwagen, der je gebaut wurde. Das Handwerk dazu hatte er in der Erprobung des Mercedes-Benz 170 V (W136) gelernt.

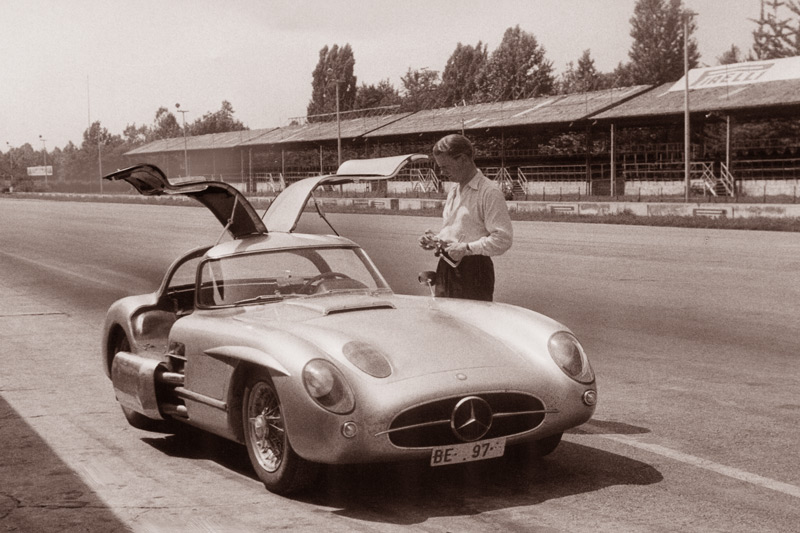

Als die Rennabteilung 1953 wieder ins Leben gerufen wurde, war Rudolf Uhlenhaut wieder für den Versuch zuständig. Daimler-Benz wollte nach dem 2. Weltkrieg in den Rennsport zurück. Angesichts der leeren Kassen war eine billige Lösung gefragt. Man suchte sie auf Basis des 300 S (W188) und übernahm dessen Antriebsstrang. Die Leistung im Renntrimm betrug ca. 170 PS (zum Vergleich: Jaguar C-Type ca. 210 PS).

Leichtbau und Aerodynamik

Um das Leistungsdefizit zu kompensieren baute Uhlenhaut einen filigranen Rohrrahmen und setzte eine im Windkanal optimierte Karosserie darüber. Um den Querschnitt klein zu halten, baute er den Motor schräg ein. Es entstand der 300 SL (W194). Das Vorhaben gelang: Sieg im 24-Stunden-Rennen von Le Mans und in der Carrera Panamericana 1952.

Interessanterweise hatte Uhlenhaut schon 1947, also noch vor seiner Wiedereinstellung, einen Gitterrohrrahmen für einen kleinen Rennwagen konzipiert, der dann aber nicht realisiert wurde.

Ein Argument mehr

Rudolf Uhlenhaut kann in einem Zug mit Leuten wie Ferdinand Porsche, Colin Chapman oder Adrian Newey genannt werden. Im Gegensatz zu den anderen war er aber immer Teil einer grossen Organisation (Ferdinand Porsche musste die gleiche Firma 1928 nach fünf Jahren verlassen). In Bezug auf die Fähigkeit, einen Rennwagen ausfahren zu können, kann man ihn mit Colin Chapman vergleichen. Porsche und Newey beweisen aber, dass diese Fähigkeit nicht notwendig ist, um gute Rennwagen bauen zu können. Vielleicht war sie für Uhlenhaut auch so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal in dem grossen Konzern. Wer wollte seinen Argumenten bezüglich des Fahrverhaltens im Grenzbereich schon etwas entgegensetzen?

Qualitätsgestalter

Ab 1959 wurde Uhlenhaut für Aussenstehende wesentlich unsichtbarer. Als Direktor Entwicklung Personenwagen hatte er aber im Konzern eine Schlüsselstellung inne, die er 13 Jahre lang besetzte. Scheller und Pollak verweisen darauf, dass Uhlenhaut in dieser Zeit die sprichwörtliche Qualität der Mercedes-Benz wesentlich gestaltete. Er setzte die Massstäbe, die für die Entwicklung galten, und testete die Fahrzeuge danach.

Aber in dieser Periode werden an die Autos auch neue Anforderungen gestellt, die es zu erfüllen galt: Sicherheit, Verbrauch und Umwelt werden zu zentralen Herausforderungen im Automobilbau.

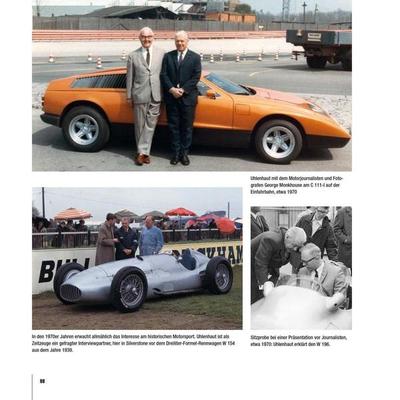

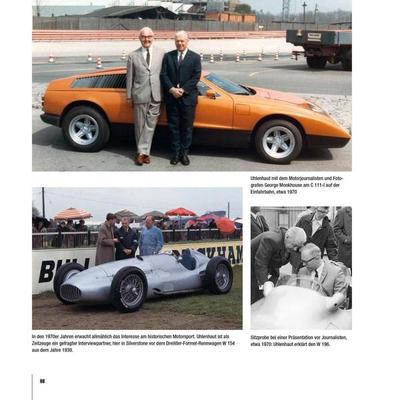

Mit dem C111 zum Sportwagen zurück

Erst 1969 kann Uhlenhaut mit dem C 111 wieder in einem Sportwagen auf Erprobungsfahrten gehen. Der 3-Scheiben-Wankelmotor hat ihm aber zu wenig Dampf. Erst der 4-Scheiben-Motor (C 111-II) konnte ihn erwärmen. Die Standfestigkeit erwies sich jedoch als Achillesferse des Wankelmotors und Daimler-Benz verzichtete auf eine Serienfertigung. Der C 111 erhielt für die weitere Erprobung einen Dieselmotor.

Zu diesem Zeitpunkt war Rudolf Uhlenhaut aber schon in Pension.

Aufwändige Recherche

Wolfgang Scheller und Thomas Pollak haben sich auf die Suche nach Rudolf Uhlenhaut gemacht. Das scheint schwer genug gewesen zu sein, denn dieser hat die Öffentlichkeit nicht gesucht. Tatsächlich ist zum Beispiel sein Hochzeitsdatum nicht bekannt und konnte auch nicht eruiert werden. Der einzige Sohn des Ehepaars Uhlenhaut, Roger, verschaffte ihnen den Zugang zu privaten Fotoaufnahmen und Hintergrundinformationen. Zudem haben sie das Konzernarchiv von Daimler-Benz durchforscht.

Der Zeitachse entlang

Der Aufbau des Buchs ist chronologisch. Die ersten Kapitel sind den Wanderjahren der Familien Uhlenhaut von London bis Bremen gewidmet sowie den Studienjahren in München und dem berufliche Einstieg bei Daimler-Benz. Es folgen die Kapitel Arbeit im besetzten Gebiet, Neuanfang und „Auf Erfolgskurs“, die Nachkriegsjahre bei Daimler-Benz, sowie die Zeit nach dem Berufsleben. Diese Teile wurden von Wolfgang Scheller bearbeitet.

Dazwischen eingeschoben sind vier Kapitel Technik von Thomas Pollak, die ausführlich die Projekte beschreiben, mit denen Rudolf Uhlenhaut beschäftigt war. Sie dokumentieren die Arbeiten, die Lösungen und auch Uhlenhaut’s Patente (resp. diejenigen, an denen er beteiligt war). Insgesamt halten sich die beiden Teile die Waage, wobei das Kapitel Technik IV, das einen Überblick über die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gibt, das umfangreichste ist.

Dazu kommen viele Bilder und Dokumente aus der privaten Sammlung der Familie Uhlenhaut; Photos, Zeichnungen und Berichte aus dem Bestand des Firmenarchivs. Ein ganz spezielles Dokument ist eine Analyse der Schwachstellen des W25K und die Ableitung des Lastenhefts für den Nachfolger, d.h. den W125.

Die zwei Seiten des Uhlenhaut

Ergänzt wird der Inhalt durch zwei Querschnitte, jeweils auf zwei Seiten, die Rudolf Uhlenhaut als Versuchsingenieur und als Gentleman beschreiben. Sie geben knapp und präzise die beiden zentralen Themen des Buches wieder und eignen sich als Einstieg in das Buch überhaupt, in dem dann die Details geliefert werden.

Vergleicht man die Biographie von Scheller/Pollak mit derjenigen von Ludvigsen, dann fallen ein paar Unterschiede auf. So berichtet Ludvigsen, dass Uhlenhaut nach der Rückkehr aus einem längeren Ferienaufenthalt zum Abbau der Restferien kurz vor der Pensionierung in seinem alten Büro eine ihm unbekannte Person fand und ihm ein neues Büro am Ende des Ganges zugewiesen wurde. Uhlenhaut war von diesem Vorgehen sehr enttäuscht. Ludvigsen bezeichnet es als schäbig (shabby). Solche harten Worte kommen bei Scheller/Polak nicht vor. Ludvigsen bezieht seine Informationen primär von Erich Waxenberger, Hans Liebold und Kurt Obländer, Mitarbeitern von Uhlenhaut. Ausserdem hat er Rudolf Uhlenhaut noch persönlich gekannt. Scheller/Pollak beziehen sich auf den Konstrukteur Josef Müller, der in seinen Memoiren über Uhlenhaut schreibt, und Kurt Obländer. Es lohnt sich also, auch Ludvigsen’s Kurzbiographie zu konsultieren.

Wolfgang Scheller und Thomas Pollak zeichnen das Bild eines Teamworkers, der den direkten Kontakt mit den Mitarbeitern sehr schätzte und immer auf Augenhöhe diskutierte. Die Autoren führen das auf seine Ausbildungszeit in England zurück, wo er Teamplay als selbstverständlich mitbekommen hatte. Dazu gehört auch englisches Understatement. Ein Gentleman eben.

Als Techniker war er ein überragender Analytiker, der Unzulänglichkeiten insbesondere in der Fahrpraxis feststellen und schnell abstellen konnte.Sie bezeichnen ihn als Optimierer, im Gegensatz zu einem Innovator, wobei die Grenzziehung selbstverständlich vage bleibt.

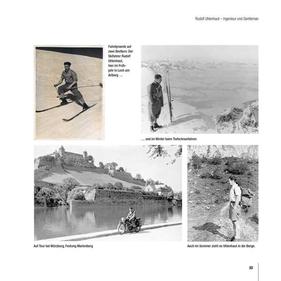

Die Technik im Zentrum

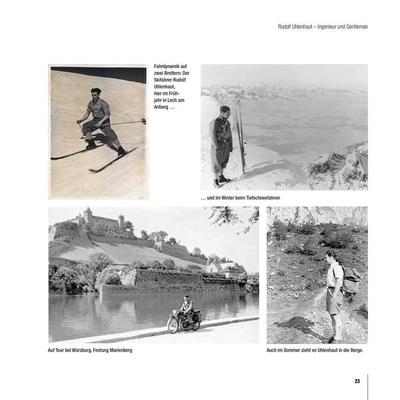

Es ist auch das Bild eines Technikers, der sich nicht für Politik interessiert und auch keinerlei Ambitionen auf einen Vorstandsposten hat. Uhlenhaut schätzt es, in einem Konzern zu arbeiten, in dem Techniker ein hohes Ansehen geniessen und genügend Geld für die Entwicklung vorhanden ist. Aber er schätzt auch die Annehmlichkeiten wie Reisen um die Welt und geregelten Urlaub, um seinen geliebten Skisport ausüben oder generell sich sportlich betätigen zu können. Kurt Obländer stellte gegenüber Karl Ludvigsen fest, dass er Rudolf Uhlenhaut nie frustriert gesehen hat (in einem Weltkonzern und in einer zentralen Funktion, notabene).

Das Buch ist selbstverständlich gedacht für Leser mit Bewunderung für Mercedes-Benz. Es liefert eine Begründung für die hohe Qualität der Fahrzeuge und beschreibt die Personen und die Kultur, in der das dazu notwendige Bewusstsein entstehen konnte. Es ist auch ein Blick hinter die Kulissen der Rennerfolge mit den Silberpfeilen in den 30er und den 50er Jahren. Natürlich steht Rudolf Uhlenhaut immer im Zentrum. Es ist Biographie, Unternehmens- und Technikgeschichte gleichermassen und deshalb auch für alle interessant, die sich für Autogeschichte generell interessieren. Es ist ein Beitrag zur Frage, wie Technik (damals) entstand.

Bibliografische Angaben

- Titel: Rudolf Uhlenhaut: Ingenieur und Gentleman – Der Vater des Mercedes 300 SL

- Autor: Wolfgang Scheller & Thomas Pollak

- Sprache: deutsch

- Verlag: Heel

- Auflage: 1. Auflage 2015

- Umfang/Format: gebunden mit Umschlag, 255 x 255 mm, 200 Seiten

- ISBN-13: 978-3-9584315-0-8

- Preis: EUR 49.95

- Bestellen/kaufen: Online beim Heel-Verlag , online bei amazon.de oder im gut assortierten Buchhandel

Kommentare