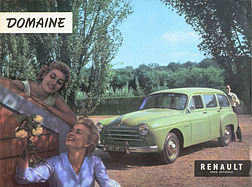

Renault Domaine – Die Freizeit-Fregatte

Artikel verschenken

Jetzt abonnieren und Artikel verschenken

Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.

PDF nicht verfügbar

Technischer Fehler

Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.

PDF drucken

«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Zu Merkliste hinzufügen

Login

Premium-Abo kaufen

Premium Light

EUR/CHF

4.70 / Monat

Der Einsteigertarif

Premium PRO

EUR/CHF

105.00 / Jahr

Für wahre Oldtimer-Fans

Premium PRO 2 Jahre

EUR/CHF175.00 (-16%)

Stark in Preis/Leistung

Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.

Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.

Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!

Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.

Sie haben nur

1 von 59

Bilder in hoher Auflösung gesehen

Information

Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.

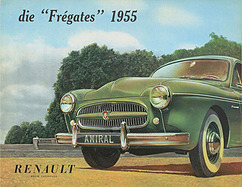

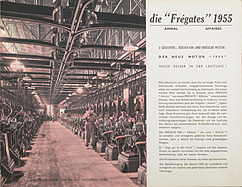

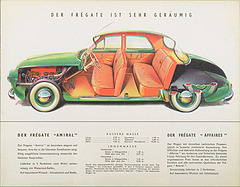

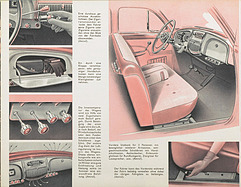

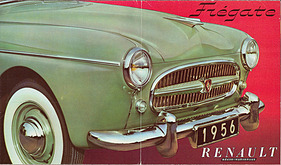

Zusammenfassung

Der Renault Frégate hatte es nicht leicht. Als er der Konkurrenz noch voraus war, ruinierten Kinderkrankheiten seinen Ruf. Als er dann endlich ausgereift war, galt er schon wieder als veraltet. Dem Kombi namens Domaine erging es da nicht anders: Er war schick und geräumig – aber eben nicht schick oder geräumig genug. Dieser Artikel erzählt die Geschichte des ersten grossen Renault nach dem Krieg mit viel historischem Bildmaterial sowie Verkaufsliteratur und zeigt einen Domaine von 1957 in Farbe.

Dieser Artikel enthält folgende Kapitel

- Fortschrittlich verfrüht

- Die Frégate für den Gutsherrn

- Automatisiert ans Ende

- Hübschgemacht für die Gegenwart

Geschätzte Lesedauer: 9min

Leseprobe (Beginn des Artikels)

Als der Renault Domaine Ende 1956 erschien, war sein Schöpfer schon tot. Pierre Lefaucheux, seit der Verstaatlichung im Januar 1945 Direktor der Renault-Werke, war am 11. Februar 1955 mit seinem Renault Frégate verunglückt – jener Mittelklasse-Limousine, deren Fürsprecher und Wegbereiter er Zeit seines Amtes gewesen war und deren Ableger mit kombinationsstarkem Hinterteil erst mit sechs Jahren Verspätung erschien. Obgleich Vorantreiber des Projektes, war Lefaucheux keineswegs der Initiator. Bereits 1943 war auf Basis des Primaquatre ein Prototyp für einen neuen "Grossen Renault" als Konkurrent für den Citroën 11 CV entstanden, den aber ironischerweise die Befreiung Frankreichs verhindert hatte, da das Werk bei einem alliierten Luftangriff zerstört worden war. Der Tod von Louis Renault im Oktober 1944 besiegelte dann das vorläufige Ende.

Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?

Premium-Artikel freischalten

Bilder zu diesem Artikel

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.

Information

Kostenlos anmelden und mitreden!

Das Anmelden dauert wenige Sekunden.

Empfohlene Artikel / Verweise

Markenseiten

Aus dem Zeitschriftenarchiv

Aktuelle Fahrzeug-Inserate

Aktuelle Marktpreise (Auswahl)

Spezialisten (Auswahl)

Spezialist

Sirnach, Schweiz

+41 71 969 47 69

Spezialisiert auf Audi, BMW, ...

Spezialist

Muhen, Schweiz

+41 79 332 81 91

Spezialisiert auf AC, Adler, ...

Spezialist

Amsterdam, Niederlande

Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...

Kommentare