1960 hatte Gründer und Besitzer Sir William Lyons im Zuge seines Expansionswillens die Firma Daimler – zusammen mit Lanchester – vom BSA-Konzern übernommen. Der einstige Hoflieferant war mit Extravaganzen und zum Teil mehr als fragwürdigen Exploits in den 1950er-Jahren in Schwierigkeiten geraten. Daimler hatte aber mit den Motoren des einstigen Erfinders des klassischen, britischen Parallel-Twins bei Motorrädern, Edward Turner, einen valablen Pfeil im Köcher – nebst der Fabrik in Radford, auf deren Zusatzkapazitäten es die aufstrebende Firma Jaguar abgesehen hatte. 1966 wiederum kaufte BMC, die British Motor Corporation, Jaguar mit all ihren Marken. Dazu gehörte beispielsweise auch der Hubstapler-, Einbau-, Industrie- und Rennmotorenbauer Coventry Climax, doch das ist eine andere Geschichte.

Im Portfolio von Jaguar, respektive eben von Daimler war damals der Daimler Majestic Major. Eine grosse Limousine für Selbstfahrer und Chauffeursdienste, Minister und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Bei BMC wiederum stand der Vanden Plas Princess in derselben Marktnische in direkter Konkurrenz zum Daimler. Diesem Umstand wurde in der BMC-Konzernspitze, anders als bei den meisten Volumenmodellen, die sich innerhalb des Markenverbundes gegenseitig kannibalisierten, Rechnung getragen. Beide Modelle sollten durch ein einziges, dem Stand der Technik entsprechendes Modell abgelöst werden.

Re- oder Upcycling

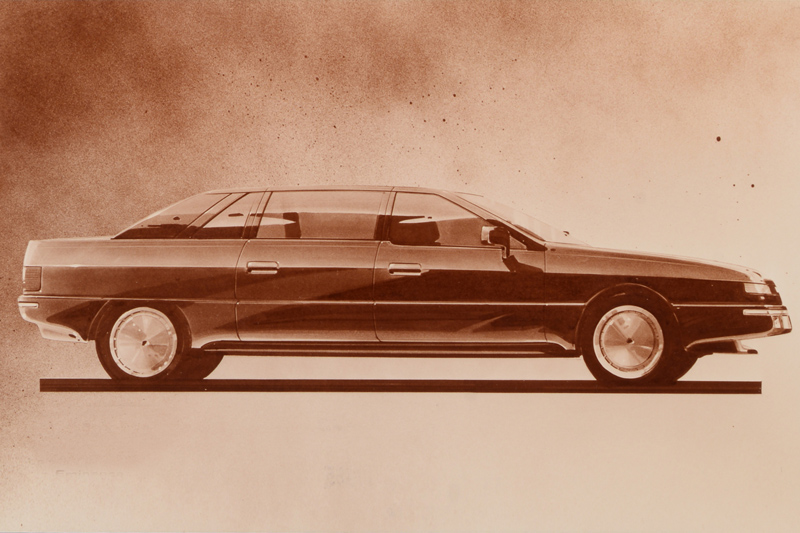

Die führende Kraft hinter dem Projekt wurde Jaguar. Hier entschied man sich, auf vertraute Technik zu setzen – und Investitionen zu amortisieren. Denn die Bodengruppe der neuen Limousine stammte vom Jaguar Mk 10, welche um über 53 Zentimeter verlängert wurde.

Nachdem Jaguar selbst mit der Lancierung des «S» dem Mark Ten das Wasser abgegraben hatte, die damals grösste Produktionslimousine aus UK hatte nach einigen Starterfolgen signifikate Verkaufsverluste zugunsten des kleineren, agileren und technisch ebenbürtigen «S» zu erleiden, konnte man wenigstens die Auslagen dafür mit dem Limousinenprojekt noch etwas amortisieren, falls dies damals überhaupt noch ein Thema war. Zwar wurde der Mk 10 oder wie er damals neu hiess: der 420G 1968 in Aussicht auf den Jaguar XJ eingestellt, aber mit dem im Juni präsentierten Daimler Limousine DS 420 lebte dieser grösste je gebaute Jaguar zumindest teilweise weiter – sehr lange sogar!

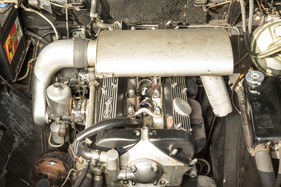

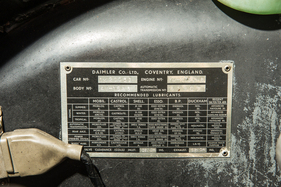

Der Antrieb des Daimler bildete der altbewährten XK-Maschine mit 4.2-Litern Hubraum. Diese war an einen 3-Gang-Borg-Warner-Automaten gekoppelt. Bei der Karosserie setzte man auf die Pressteile von Motor Panels Coventry, die Montagearbeiten selbst würden bei Vanden Plas in Kingsbury im Nordwesten von London ausgeführt, wohin die einzelnen Komponenten geliefert wurden.

Bis 1979 sollte diese Art der Produktion beibehalten werden, trotz laufend steigender Kosten, danach fabrizierte Jaguar das Auto in einer eigenen, kleinen Halle, der «Limousine Plant» auf dem Gelände der Fabrik an der Browns Lane in Coventry. Durch alle Produktionsjahre hindurch war der Prozess mit sehr viel Handwerk verbunden und die Montage wurde nie an einem Fliessband, sondern statisch ausgeführt.

Für Adel und Elite

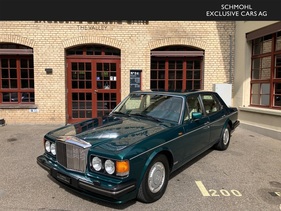

Mit dem Daimler hat Jaguar, respektive das Mutterhaus British Leyland, unter dessen Dach sich die Marke ab 1968 befand, einen einzigartigen Erfolg geschaffen. Gewiss, der Markt für solch ein Fahrzeug war nicht unendlich gross, doch es bestand in der Tat ein Bedürfnis für ein repräsentatives Fahrzeug, das nicht unbedingt den unangefochtenen Luxusanspruch stellte wie ein Rolls-Royce, ein Bentley oder auch – um den Blick über das Vereinigte Königreich hinaus zu werfen – ein Mercedes 600 oder ein Cadillac oder Lincoln.

Nicht weniger als acht gekrönte Häupter gehörten zu den Kunden des Daimler, doch auch zahlreiche Limousinenservices bestellten sich solch ein Fahrzeug. Denn neben dem repräsentativen Wert bot der Wagen auch bis zu 8 Sitzplätze in Style, nicht wie in einem Lieferwagen.

Firmenwagen

Der Basler Chemiehersteller Sandoz erhielt eine graue Daimler-Limousine im Oktober 1970 – der 31. gebaute Wagen – geliefert vom Jaguar-Daimler Vertreter Henry Hurter in Basel. Hier diente das Fahrzeug der Geschäftsleitung, später dann stand der Daimler im persönlichen Dienst von Sandoz-CEO Marc Moret.

Von hier wanderte das Auto zu Georg Dönni, damals ein junger, aufstrebender Jaguarist und Engländerfan, der beispielsweise die Schweizer Enthusiasten mit Teilen aus England versorgte, die er mit einem auf einem DS420 aufgebauten Leichenwagen von Woodall Nicholson von der Insel holte. Dönni war damals hell begeistert von dem hervorragenden Zustand, nicht nur des Innenraums, sondern auch des einwandfreien Erscheinungsbildes der ansonsten «sehr rostanfälligen Karosserie», wie er uns nach einem kurzen Telefonat erklärte.

Denn genau dieser Ex-Sandoz Daimler steht am 1. November in der ersten Auktion von Broad Arrow Auctions im Zürcher Hotel Dolder Grand zum Verkauf. Nach Georg Dönni als zweiter Besitzer führt die Liste eine Dame aus Luzern auf, Simone Jud. Dies allerdings war Georgs damalige Freundin und heutige Frau so dass man sagen kann, das Auto blieb von 1988 bis 2014 in ein und derselben Hand und wurde fachmännisch gepflegt und bewegt.

Im stets wachsenden Fundus der Dönnis, nun zur Familie angewachsen, musste der Wagen aber letztlich weichen und fand einen weiteren, sorgsamen Custodian in der Person von André Werner, der das Auto schliesslich an den bekannten, erst kürzlich verstorbenen Sammler Samuel Heuer weitergab. Dass nun dieser per-se seltene Brite für nur 10'000 bis 20'000 Franken unter den Hammer kommt, kann man als einmalige Gelegenheit verstehen.

Luxus – aber erschwinglich(er)

Halb so teuer wie ein Rolls-Royce Silver Wraith, leistete der 4.2-Liter im DS 420 gemäss der ersten Pressemitteilung 245 PS nach SAE, dies mit zwei S.U. HD8 Vergasern. Der Wert erscheint mehr als unglaubwürdig, denn auch für den Jaguar 420G, die Ausgangsbasis, wurden ähnliche Werte genannt, allerdings verfügte dieser über eine serienmässige Dreivergaseranlage. Später wurde für den DS 420 dann ein Wert von 167 DIN-PS genannt, was angesichts der Tatsache, dass bis zum Produktionsende das Gemisch per Vergaser verfüttert wurde, stimmen könnte.

So oder so, die Leistung reichte für einen Sprint von 0 bis 80 in knapp unter zehn Sekunden, was man als respektabel bezeichnen darf für ein Auto von satten 2.1 Tonnen Leergewicht. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 177 km/h angegeben, ein rein theoretischer Wert denn der Wind dürfte dann auf ungebührliche Weise um den Aufbau gepfiffen haben.

Erstaunlich zu lesen ist die Aufpreisliste der Limousine, bis zum Schluss waren beispielsweise eine Zentralverriegelung oder auch elektrische Fensterheber ein Extra, ebenso wie eine Bar oder eine Fernsehkonsole vor der mittleren Trennwand oder ein Schminkkoffer in der abklappbaren Armauflage. Zudem liess sich auf persönlichen Wunsch fast alles, was vorstellbar war in den Wagen einbauen. Howard Hughes, der exzentrische Flugzeugfan, Filmemacher und Milliardär liess sich für seine Residenz in England eine Limousine mit einer Toilette unter der hinteren Rückbank ausrüsten…

Der letzte Mohikaner

Daimler baute die Limousine bis 1992, damit war dieses Auto die letzte Heimat des 1948 erstmals präsentierten Jaguar XK-Motors. Anderswo war diese Maschine bereits 1986 – mit dem Erscheinen des komplett neuen Jaguar XJ40 und dessen AJ6-Vierventil-3.6-Liters – ersetzt worden. Vermutlich lohnte sich dessen Einsatz in der Daimler-Limousine nicht aus Homologationsgründen, denn dann hätte es sich gleich anerboten, das Auto gründlich zu überarbeiten. Die Produktionszahlen blieben stets ausgesprochen niedrig. In 24 Jahren sind nur gerade 4141 komplette Wagen und 903 Chassis entstanden. Letztere dienten primär zum Bau von Leichenwagen.

Einen wirklichen Ersatz für die Limousine aber gab es danach keinen. Normale Viertürer mit verlängertem Radstand jeglicher Art konnten das einmalige Raumangebot des DS 420 nie ersetzen. Damit verschwand das letzte, als reiner Chauffeurswagen gebaute Auto vom Markt.

Der fragliche Daimler hingegen ist in einem recht passablen Zustand, etwas Handlungsbedarf gibt es bei der Karosserie, die Mechanik und ganz besonders auch das Interieur sind hervorragend erhalten. Was auffällt ist die doch für den Chauffeur eher beengte Sitzposition. Die vordere Bank ist fix eingebaut, hier in Schwarz, die Passagierkabine hingegen prangt in grau-blauem Leder. Offenbar hatte sich die Sandoz zudem für einige Extras wie einer elektrisch versenkbaren Trennscheibe entschieden. In der Basisversion wurde das Glas von Hand seitlich weggeschoben. Allzu exotische Ausstattungsdetails aber fehlen, was bei einem Firmenwagen nicht verwundert. Andere Käufer orderten TV-Geräte und dergleichen, der ehemalige Jaguar-Chef John Egan etwa liess sich seinen DS 420 als rollendes Büro ausstatten. Vielleicht wäre dies noch heute eine Idee, wie man das tägliche Stauproblem lösen könnte: Man fährt im eigenen Büro zur Arbeit. Gut, dass moderne Bürogeräte auf dem Schoss Platz finden, an Beinraum ist ja im DS 420 wahrlich kein Mangel.

Preis neu 1969: 58500 Franken

Gewicht: 2140 kg leer

Leistung: 167 PS DIN

Kommentare