Die Zeit der kalten, unfreundlichen Wintertage ist wieder da. Ein Tipp für all jene, die nur bei Sonnenschein am Skilift stehen wollen und oft nicht wissen, was mit den Schlecht-Wetter-Wochenenden anzufangen, wären zwei Tage Stuttgart. Es gibt ausser der Shoppingmeile für Frau oder Freundin auch was für den Mann.

So kann man schon auf der Anfahrt das Meilenwerk in Böblingen, später dann das Porsche Museum in Zuffenhausen, sowie das Mercedes Museum in Stuttgart selbst in Ruhe und ohne Stress besichtigen.

Der Kampf der Architekturen

Schon allein die Architekturen der drei Automobilzentren sind absolut sehenswert. Mit Abstand das Beste ist nach der Meinung des Autoren das Porsche-Museum umgesetzt. Die Autos wirken in dem hell gehaltenen Bau wie Skulpturen in einer Kunst-Galerie. Ohne direkte, künstliche Lichteinstrahlung spricht die Formensprache der Autos für sich.

Die Mercedes-Architektur entstand im UNStudio van Berkel und Bos in Amsterdam. Das Gebäude ist im Inneren einer DNA-Spirale mit ihrer Doppelhelix, die das menschliche Erbgut trägt, nachempfunden. In der Praxis manifestiert sich dies in Form einer riesigen Gebäudehülle mit sehr grosser Fensterfläche, doch im Innern stehen die meisten Fahrzeuge im Dunkel der künstlichen Nacht.

Für den autobegeisterten Fotografen sind dies natürlich keine optimalen Lichtbedingungen, die zu einem extrem hohen Kontrastumfang führen.

Von oben nach unten

Während man sich bei Porsche von unten nach oben bewegt, wird man bei Mercedes im Aufzug zur Zeitreise eingeladen. In 34 Metern Höhe beginnt die Zeitreise im Jahre 1886 und sie führt im Schneckgang durch neun Ebenen über inzwischen 127 Jahre Automobilgeschichte. Auf 16’500 Quadratmetern Fläche sind 160 Fahrzeuge und insgesamt mehr als 1.500 Exponate zu sehen.

In den Gängen zeigen Vitrinen die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts, doch leider wird selten eine Verbindung zum eigenen Auto geschlagen. Dafür sieht man Gehaltsbeutel, oder ein Hand-geschriebenes Notizbuch von Alfred Neubauer.

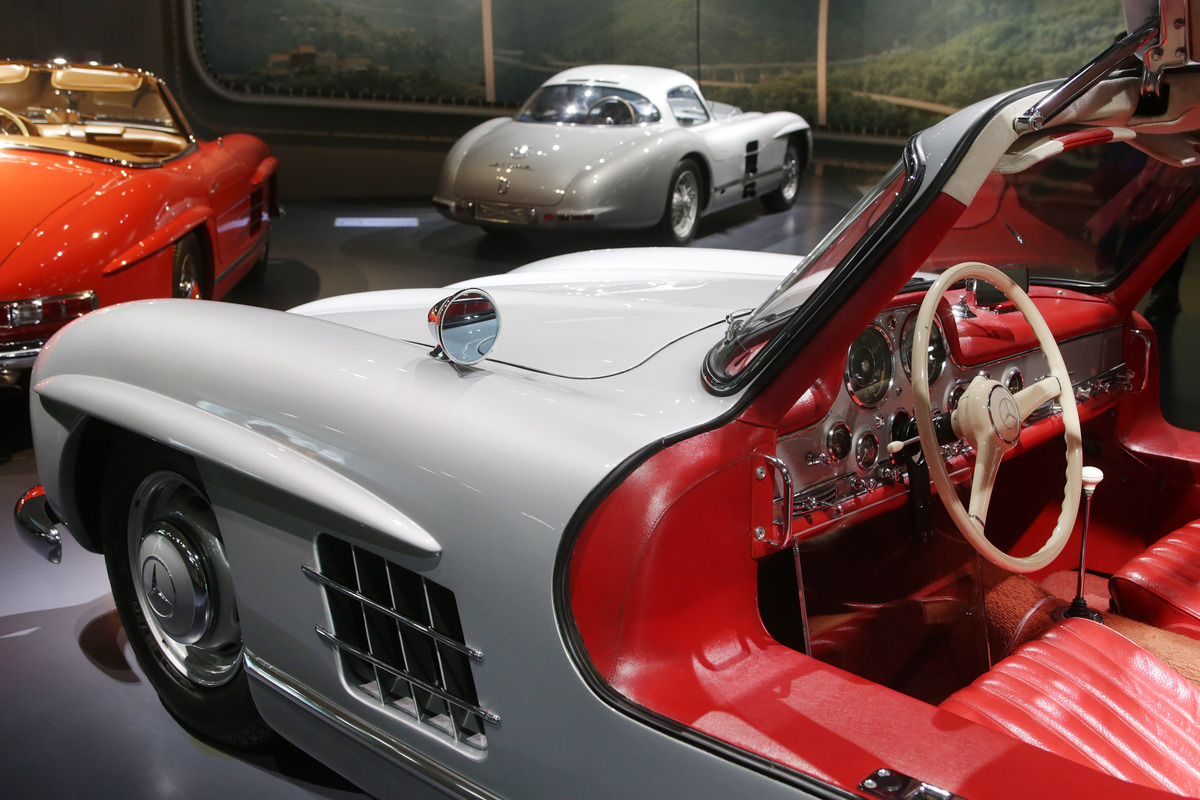

Auf den verschiedenen Ebenen stehen dann diverse Fahrzeuggruppen in wie bereits erwähnt dunklen Kojen. Obwohl viele Exponate gezeigt werden, fehlen doch diverse Meilensteine des Konzerns. Kein 190 SL, kein 170 V, kein Ponton, kein 600, kein 150 Roadster Heckmotor, keine Heckflosse, usw.! Aber vielleicht ist gerade dies ein Vorteil, denn so nimmt man sich für einmal Zeit, auch unbekanntere Fahrzeuge aus der Mercedes-Benz-Ahnengalerie zu bewundern ...

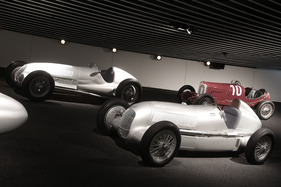

Silberpfeile als Höhepunkte

Dafür kommt der Sport für einmal nicht zu kurz. Alle Silberpfeile stehen in Reih und Glied und faszinieren immer wieder von Neuem. Sie sind und bleiben zusammen mit der 300-SL-Generation sowie den grossen Kompressor-Wagen der Vorkriegszeit die absoluten Konzern-Highlights.

Der Beginn des Mercedes-Rennsports

Einer der ersten "Herrenfahrer" ist der in Wien und Nizza lebende Geschäftsmann Emil Jellinek. Zunächst Kunde der Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), verkauft er von 1898 an deren Fahrzeuge.

Jellinek will die Qualität der Wagen in Automobilrennen beweisen. Er drängt DMG-Chefkonstrukteur Wilhelm Maybach zum Bau eines neuen Automobils mit einem besonders leistungsfähigen Motor, das den Namen von Jellinek`s Tochter Mercedes tragen soll. Nach furiosen Siegen bei der "Rennwoche von Nizza" 1901 ist der Name "Mercedes" in aller Munde.

Vom Mädchennamen zum Markenzeichen

Anfang des 20. Jahrhunderts suchen Benz&Cie. und die Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) nach einprägsamen Markenzeichen. Benz&Cie. meldet 1909 den Firmennamen in einem stilisierten Lorbeerkranz als Warenzeichen an.

Im selben Jahr beantragt die DMG Gebrauchsmusterschutz für den dreizackigen Stern (Foto 14), das Symbol für Daimlers Bemühen um universelle Motorisierung "zu Lande, zu Wasser und in die Luft". Der Markenname "Mercedes" ist bereits seit 1902 gesetzlich geschützt.

Die “einfachen” Mercedes

Der ausgestellte Mercedes Simplex 40 PS ist der älteste noch erhaltene Mercedes.

Er ist der direkte Nachfolger des von Wilhelm Maybach konstruierten Mercedes 35 PS, der das erste moderne Automobil der Welt war. Der Namenszusatz "Simplex" verweist auf die aus damaliger Sicht einfache Handhabung des Fahrzeugs.

Die kräftigen Mercedes

Als stärkere und kür zere Ausführung des Mercedes-Benz Typ S wird der SSK speziell für Bergrennen entwickelt. Der kurze Radstand dieser "Super-Sport-Kurz"-Version garantiert mehr Beweglichkeit in den engen Serpentinen.

Wie kaum ein zweiter Wagen begründet der Typ SSK den Ruhm der Marke, obwohl er nur 35-mal hergestellt wird.

Technische-Daten: 6 Zylinder, 7065 ccm, 170 PS (225 mit Kompressor), 3300 U/min, 192 km/h, Gebaut von 1928-1932.

Der Mercedes für die Schönen und Reichen

Der Mercedes-Benz 500K ist das Fahrzeug der Schönen und Reichen. Zusammen mit dem repräsentativen "Grossen Mercedes" ist er als eleganter Sportwagen ein Aushängeschild der Marke in den 30er-Jahren. Von den acht Karosserievarianten des 500K ist der Spezial-Roadster die schönste und eleganteste - und mit einem Preis von 28.000 Reichsmark (nach heutigem Wert etwa 98.000 Euro) die teuerste.

Technische Daten: 8 Zylinder, 5018 ccm, 100 PS (160 mit Kompressor), 3400 U/min, 160 km/h gebaut von 1934-1939, Produktion 342 Stück.

Besonderheiten und Visionen

Der Mercedes 300 Messwagen ist ein Einzelstück der Versuchsabteilung. Er ist mit den grossen und schweren Messgeräten ausgerüstet, die bei Testfahrten die Messwerte der Versuchsfahrzeuge aufzeichnen.

Die Datenübertragung erfolgt über ein langes Kabel, das die Sensoren im Testfahrzeug mit den Instrumenten im Messwagen verbindet. Heute können sämtliche Daten, mit relativ geringem Aufwand, kabellos abgerufen werden.

Mercedes-Benz zeigt 1981 auf der IAA in Frankfurt das Auto 2000. Ziel des Projekts ist es, den Verbrauch signifikant zu senken, ohne am Luxus Abstriche zu machen. Dafür werden in diesem Forschungsfahrzeug erstmals drei Antriebskonzepte erprobt: ein V8-Benzinmotor mit Zylinderabschaltung, ein V6-Turbodiesel und ein Gasturbinenantrieb. Die aerodynamisch optimierte Karosserie (cw=0,28) trägt ebenfalls zur Senkung des Verbrauchs bei. Das ausgestellte Auto ist der Diesel mit 150 PS und einer Spitze von 150 km/h bei eindrücklichen 860 km Reichweite.

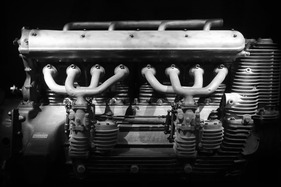

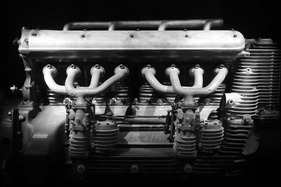

Die Mercedes Rennmotoren

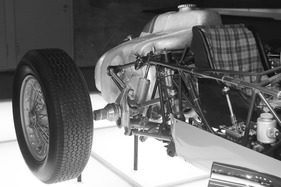

Auch legendäre Motoren sind zu sehen. Der mit Kompressor ausgerüstete Reihen-Achtzylinder M25 ist der Motor des Mercedes-Benz Rennwagens W25, des ersten Silberpfeils. Der M25 E ist die letzte Variante, die Mitte der Saison 1936 zum Einsatz kommt. Sein Hubraum ist auf 4,7 Liter vergrössert und seine Leistung beträgt je nach eingesetztem Kompressor, Kraftstoff und Einstellwert bis zu 473 PS.

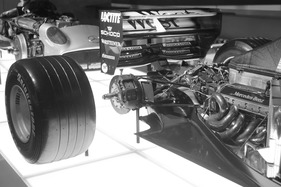

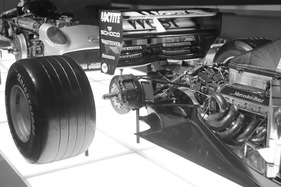

Der Indy Motor 500 I von Mario Illien kommt im Penske-Mercedes PC 234 zu Siegerehren. Diese Kombination verhilft 1994 Al Unser jr. zum ersten Platz im prestigeträchtigen 500 Meilen-Rennen von Indianapolis.

Nach einer Änderung des Reglements bleibt dies der einzige Einsatz des Hochleistungsmotors, der in nur zehn Monaten entwickelt wurde. Mit der Auslegung als seitengesteuerter Motor nutzte Mercedes-Benz damals eine Lücke im Reglement.

Technische Daten: V8, 3429ccm, 1026 PS 10`500 U/min.

Von 1995 bis 2005 fahren die McLaren-Mercedes F1-Rennwagen mit 3-Liter-V10 Motoren des Typs FO 110. 2002 und 2003 kommt die sogenannte M-Ausführung zum Einsatz. Kimi Raikkonen erzielt mit diesem Motor 2003 in Malaysia seinen ersten GP-Sieg und wird im gleichen Jahr Vize-Weltmeister, zwei Punkte hinter Michael Schumacher.

Technische Daten: V10, 2998ccm, 870 PS 18`300 U/min.

Wieviel Unterschied 45 Jahre im Motorsport machen, sieht man, wenn die Hinterrad-Aufhängung des Frontmotor-Monopostos W196 von 1954 und des McLaren-Mercedes MP 4/14 von 1999 verglichen werden.

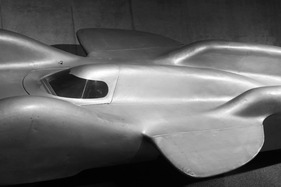

Der Rekordwagen von Mercedes

Das Mercedes-Benz T80 Rekordfahrzeug hätte wohl Hans Stuck damals zum schnellsten Mann der Welt gemacht, wäre nicht der 2. Weltkrieg dazwischen gekommen. Für den von Ferdinand Porsche gebauten, 2896 kg schweren T80 war ein Mercedes-Benz DB-603 Flugzeugmotor mit 3000 PS und 44,5 Liter Hubraum vorgesehen.

Die Form der Karosserie wurde beeinflusst vom Aerodynamiker Baron von Fachsenfeld. Zur Reduzierung des Radschlupfes verfügte der Wagen über eine spezielle Einrichtung, die beim Auftreten einer Differenzdrehzahl zwischen Vorder- und Hinterrädern die Kraftstoffzufuhr zum Motor gedrosselt hätte. Es war geplant, dass dieses Fahrzeug 1940 auf einer geraden Autobahnstrecke zwischen Dessau und Halle bis zu 600 km/h erreichen sollte.

Das Kunststoffauto von Mercedes

Die C111-Serie bestand aus Prototypen und Experimentalfahrzeugen, die in den späten Sechziger- und Siebzigerjahren gebaut wurden.

Mercedes experimentierte mit neuartigen Motoren und Kunststoffkarosserien. Die C-111-Plattform wurde als Versuchsträger für den Einsatz mit Wankel-, Diesel- und Turbomotoren verwendet. Zusätzlich war der Sportwagen mit Flügeltüren, Klappscheinwerfern und luxuriösem Interieur aus Leder sowie einer Klimaanlage ausgestattet. Ausgerüstet mit einem Dieselmotor stellte dieses Fahrzeug diverse Rekorde auf der italienischen Hochgeschwindigkeits-Teststrecke von Nardo auf.

Der C111-lll war der Nachfolger des orangen Autos und sorgte mit 320 km/h in Nardo für noch schnellere Geschwindigkeiten.

Besuche bei Mercedes und Porsche sind eine herrliche Art, sich die Zeit zu vertreiben und in die Vergangenheit zu reisen. Und wer dabei auf den Geschmack kommt und sich selbst einen Klassiker zulegen möchte hat dazu die Gelegenheit im Meilenwerk von Böblingen in der Wolfgang-Brumme-Allee 55.

_RM.jpg)

Kommentare