Eine Formel mit Vergangenheit

Der Wunsch nach einer kleinen Formel unterhalb der jeweiligen Spitzenklasse gab es im Autorennsport von Beginn weg. Schon 1895 nannte Léon Bollée sein Cyclecar „Voiturette" und liess sich diesen Namen markenrechtlich schützen. Es half nichts. Der Begriff wurde schnell für die leichte Klasse gängig und auch offiziell verwendet.

Ab 1928 wurde die Formule libre eingeführt. Später die 750kg. Formel, etc. Die alte Grand-Prix-Formel von 1926-27 mit einer Hubraumgrenze von 1.5 Liter mit Kompressor blieb dabei als Voiturette-Formel weiter bestehen. Sie war gleichermassen Tummelfeld für Privat- und Nachwuchsfahrer, meistens auf Bugatti. Die Rennen wurden oft auch als Vorrennen zu den Grand Prix ausgetragen. So zum Beispiel 1934-1939 als Grand Prix von Bern vor dem Grand Prix der Schweiz auf dem Bremgartenring. Als Lieferanten von Autos profilierten sich vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem Maserati und ERA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, d.h. ab 1948, wurde die Formel Voiturette zur Formel 2, als Abstufung zur neu geschaffenen Formel 1. Sie wurde als 2-Liter-Formel ohne Kompressor (und 500ccm mit Kompressor) stipuliert, weil mit dem BMW 328-Motor in Deutschland und England (von Bristol gebaut) sowie in Italien von Maserati und Ferrari entsprechende Aggregate zur Verfügung standen. Die Felder setzten sich wieder aus Nachwuchs- und Privatfahrern zusammen. Viele davon mit Eigenbauten. Die Formel war grundsätzlich offen für jedermann, während die Formel 1 immer ein exklusiver, von Werksautos dominierter und auch relativ teurer Sport blieb.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden mit der 500ccm-Klasse in England und der Formula Junior in Italien eigentliche Nachwuchsformeln, die später in die Formel 3 mündeten, die nur Nachwuchsfahrern vorbehalten war.

Die technischen Grundlagen

Eigentlich hatte die Einführung der 1‘500ccm-Formel in der Formel 1 1961 die seit 1959 gültige Formel 2 kannibalisiert. Der Wunsch, zwischen der exklusiven Formel 1 und der dem Nachwuchs vorbehaltenen Formel 3 eine grundsätzlich erschwingliche, internationale Formel zu etablieren, führte 1964 zum Wiederaufleben der Formel 2.

Sie wurde sofort ein Erfolg. Mit wechselnden Reglementen blieb sie bis 1984 bestehen, bevor sie ab 1985 von der Formel 3000 abgelöst wurde:

| Zeitbereich | Reglement Beschreibung |

|---|---|

| 1964-1966: | Hubraum: max. 1‘000ccm; Rennmotoren mit maximal 4 Zylindern; Mindestgewicht: 420kg (ohne Treibstoff). |

| 1967-1971: | Hubraum: 1‘300-1‘600ccm; Motorblock mit maximal 6 Zylindern aus einem Serienauto, von dem mindestens 500 Stück innerhalb von 12 Monaten produziert worden sind; Mindestgewicht: 420kg (ohne Treibstoff). |

| 1972-1975: | Hubraum: max. 2‘000ccm; Motorblock mit maximal 6 Zylindern aus einem Serienauto, von dem mindestens 1‘000 Stück (ab 1973: 100 Stück) innerhalb von 12 Monaten produziert worden sind; Mindestgewicht: 450kg bei 4 Zylindern/475kg bei 6 Zylindern (ohne Treibstoff). |

| 1976-1984: | Hubraum: max. 2‘000ccm; Rennmotoren mit maximal 6 Zylindern; Mindestgewicht: 500kg (ohne Treibstoff). |

2. Liga oder Nachwuchsförderung

Die Rennen der Formel 2 waren meistens international ausgeschrieben, sodass die sog. Graded-Drivers (A-Fahrer) zugelassen waren. Diese Einteilung beruhte auf den Resultaten in internationalen Rennen, d.h. primär Formel 1 und Sportwagen. A-Fahrer waren typischerweise die Werksfahrer in der Formel 1, aber die Wertung war effektiv komplizierter. Die Liste dieser Fahrer wurde von der FIA jeweils vor einer Saison offiziell publiziert.

Die Teams aus der Formel 1 und ihre Fahrer nahmen dieses Angebot dankend an, gab es doch Startgeld zu verdienen. In einer Zeit, wo die Zahl der Weltmeisterschaftsläufe maximal zwölf betrug und die meisten ohnehin in Europa ausgetragen wurden, gab es genügend freie Wochenenden, und die Logistik war relativ einfach mit einem Transporter zu bewerkstelligen. Dadurch wurde die Formel 2 zu einem spannenden Wettbewerb zwischen den internationalen Spitzenfahrern und dem Nachwuchs. Darunter mischten sich auch Privatfahrer, die hier eine echte Herausforderung fanden.

Es war eine spektakuläre B-Liga. Ferdi Kräling erklärt das so: «Natürlich ging es auch in der Formel 2 um Start- und Preisgeld. Und auch mit 220 PS im Rücken war der Spass immer noch riskant genug. Aber es machte allen eben immer noch in erster Linie Spass. Und die Formel 2 war in dieser Hinsicht noch viel entspannter, lockerer. Du warst auch als Fotograf einfach näher dran an den Menschen und ihren Emotionen».

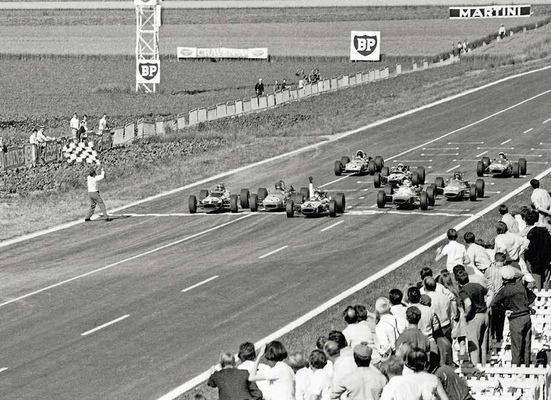

Das nachfolgende Bild zeigt Jackie Stewart als angehenden Weltmeister Rad an Rad in einer Horde von mehr oder weniger jungen Kollegen beim Sprint zum Ziel in Rheims. Die anderen A-Fahrer wie Jochen Rindt, Graham Hill, Jacky Ickx und Joseph Siffert mussten dem Tempo Tribut zollen.

Formel Rindt?

Von 1964 bis 1970 wurde die Formel 2 von Jochen Rindt dominiert. Von insgesamt 130 Rennen in dieser Zeitspanne gewann er 28, d.h. rund 20 Prozent. 1964 war es eine Sensation, als er Graham Hill im direkten Zweikampf ausgerechnet in England in Crystal Palace ein erstes Mal hinter sich liess. Später, als er schon Werksfahrer war und lange, bis 1969, auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg warten musste, war es die Bestätigung seines Talents und Renninstinkts.

Interessant ist auch die Zahl, wonach Jochen Rindt, Jack Brabham, Jim Clark und Jackie Stewart zwischen 1964 und 1970 zusammen 66 Formel 2-Rennen gewannen, also über die Hälfte. Dazu kommen noch Graham Hill (2 Siege), John Surtees (3) und Denis Hulme (5), die als Weltmeister ebenfalls in dieser ersten Phase der Formel 2 Siege errungen haben.

Die Schweizer sind mit dabei

Ab 1967 wurde die Formel-2-Europameisterschaft eingeführt, in der nur Fahrer Punkte erhielten, die nicht als A-Fahrer gelistet waren. Bemerkenswert ist, dass mit Clay Regazzoni und Marc Surer gleich zwei Schweizer unter den Titelträgern vertreten waren:

| 1967 | Jacky Ickx | Matra MS5-Cosworth FVA | Tyrrell Racing Organisation |

| 1968 | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS7-Cosworth FVA | Matra Sports |

| 1969 | Johnny Servoz-Gavin | Matra MS7-Cosworth FVA | Matra International |

| 1970 | Gian-Claudio (Clay) Regazzoni | Tecno 69/70-Cosworth FVA | Tecno Racing Team |

| 1971 | Ronnie Peterson | March 712M-Cosworth FVA | March Engineering |

| 1972 | Mike Hailwood | Surtees TS10-Cosworth BDA (Hart) | Team Surtees |

| 1973 | Jean-Pierre Jarier | March 732-BMW M12/6 | March Racing Team |

| 1974 | Patrick Depailler | March 742-BMW M12/6 | March Racing Team |

| 1975 | Jacques Lafitte | Mk. 16-BMW M12/6 (Schnitzer) | Écurie Elf |

| 1976 | Jean-Pierre Jabouille | ELF2J-Renault-Gordini CH1B | Équipe Elf |

| 1977 | René Arnoux | Martini Mk. 22-Renault-Gordini CH1B | Écurie Renault Elf |

| 1978 | Bruno Giacomelli | March 782-BMW M12/7 | March Racing |

| 1979 | Marc Surer | March 792-BMW M12/7 | BMW Junior Team |

| 1980 | Brian Henton | Toleman TG280-Hart 420R | Toleman Group Motorsport |

| 1981 | Geoff Lees | Ralt RH6/81-Honda RA261E | Ralt Racing |

| 1982 | Corrado Fabi | March 822-BMW M12/7 | March Racing |

| 1983 | Jonathan Palmer | Ralt RH6/83H-Honda RA261E | Ralt Racing |

| 1984 | Mike Thackwell | Ralt RH6-Honda RA261E | Ralt Racing |

Unter den Europameistern finden sich keine Weltmeister. In der Formel 2 gelernt haben aber Niki Lauda, James Hunt und Keke Rosberg.

Die Serie war mehr als nur Trittbrett für Fahrer. Genauso wichtig war sie als Einstieg für neue Motorenlieferanten. Für Cosworth, BMW und Gordini (Renault) waren die Erfahrungen in der Formel 2 entscheidend für den Einstieg in die Formel 1. Auch die Herren Berni Ecclestone, Max Mosley, Frank Williams, Ron Dennis, Rory Byrne, Adrian Newey haben in der Formel 2 Lehrjahre absolviert. Bei den Marken funktionierte es aber nicht ganz so: Matra, Tecno, March, Martini, Chevron etc. schafften es nicht, sich wirklich in der Formel 1 festzusetzen. Toleman, Spirit, Minardi so lala oder nach diversen Metamorphosen.

Zeitenwende

Schon ab ca. 1970 begann sich das Rad zu drehen. Die Sponsoren lösten das Startgeld als hauptsächliche Finanzierungsquelle der Teams in der Formel 1 ab. Zudem stieg die Zahl der Weltmeisterschaftsläufe und damit auch das Engagement ausserhalb Europas.

Die Präsenz der Werksfahrer von Formel-1-Teams in den Rennen der Formel 2 nahm sukzessive ab. Sie wurde zur Nachwuchsformel. Gleichzeitig war auch ein gewisser Bedeutungsverlust zu verzeichnen. Die Europameister nach 1977 schafften es alle (mindestens kurzzeitig) in die Formel 1, aber kein einziger verzeichnete einen Sieg in einem Grand Prix. Nelson Piquet, Alain Prost und Ayrton Senna rasten direkt von der Formel 3 in die Formel 1.

Zudem wurde die Formel 2 im Sog der Formel 1 technisch immer anspruchsvoller. Die Wing Cars hielten Einzug und die Kosten stiegen ständig an.

Ralt ergatterte einen Exklusivvertrag mit Honda und diese Kombination erwies sich ab 1980 zunehmend als unschlagbar. Den Aufwand von Honda wollte aber niemand sonst aufbringen. Der Entscheid, das Motorenproblem mit dem Ford-Cosworth DFV zu lösen, der in der Formel 1 kaum mehr eingesetzt wurde, aber massenweise zur Verfügung stand, war nur logisch. Die Formel 3000 war geboren.

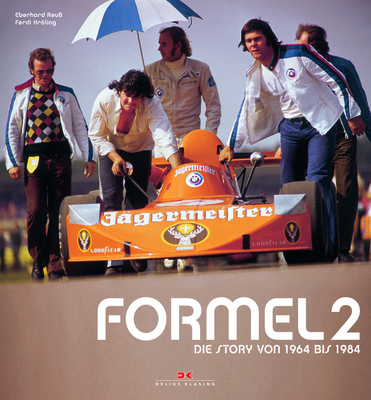

Die Formel 2 von Ferdi Kräling und Eberhard Reuss

Das Duo Kräling/Reuss erzählt die Geschichte dieser Formel 2 auf sehr persönliche Weise. Es war eine Zeit, wo die Fotografen mit den Piloten sowohl im Paddock als auch auf der Piste auf enge Tuchfühlung gehen konnten. Es ist eine fast unendliche Sammlung von Anekdoten über Fahrer, Teamchefs, Parvenüs. Der Text ist nicht mit technischen Details vollgestopft. Trotzdem: er legt Wert darauf, die Zusammenhänge klarzulegen. Dabei bleibt der Grundtenor immer gleich „Es hat Spass gemacht".

Es gibt keine vergleichbare Geschichte der Formel 2 1964-1984. Nur trockene Sammlungen der Rennergebnisse und umfassende Internetseiten. Sie werden von Reuss/Kräling auch zitiert und können somit ergänzend konsultiert werden.

Eigentlich ist es ein Fotobuch. „Du warst auch als Fotograf einfach näher dran an den Menschen und ihren Emotionen", sagte Ferdi Kräling im Zitat weiter oben. Genau so sind die Bilder. Eine sehr persönliche und gleichzeitig sehr engagierte Sicht auf die Dinge. Rennszenen, Bilder aus den Boxen, Portraits von einzelnen Personen und Gruppen von Personen in einer engagierten Diskussion oder einfach ratlos. Alles ist zu haben.

Ein kleiner Wermutstropfen für uns Schweizer ist die Tatsache, dass unsere beiden F2-Europameister Regazzoni und Surer etwas unterrepräsentiert sind.

Der Tod fährt mit

Unverblümt rapportieren Reuss und Kräling über die tödlichen Unfälle, die sich in dieser Zeit ereigneten, wobei sie auch über die Formel 2 hinausgreifen. Höhepunkt ist das ganzseitige Bild mit dem zerschellten Monocoque von Jim Clarks Lotus 48 nach dem tödlichen Unfall auf dem Hockenheimring am 07. April 1968.

Gefühlsmässig war die Formel 2 nicht gefährlicher als die Formel 1. Der Rennsport insgesamt war damals gefährlich. Chris Amon wird als Reaktion auf den Tod von Jim Clark mit folgendem (oft wiederholten) Satz zitiert: „Wir dachten alle das Gleiche: Wenn es selbst Jimmy erwischen kann, welche Chance haben wir dann?" Das hinderte ihn und seine Kollegen aber nicht, am gleichen Tag auch den zweiten Lauf des Rennens zu bestreiten.

Eine Erklärung für dieses Verhalten lieferte Richard von Frankenberg 1959 (in Schachspiel ohne Bedenkzeit, Seite 65-66): «Vom ersten Versuch überkommt nun den, den es zum Autosport hingezogen hat, ein Gefühl, das in keiner anderen Sportart so stark hervortritt, [...] der geheimnisvolle, kontinuierliche Übergang in eine andere Welt. [...]. Die Faszination, die von dem Hinübertreten in diese eigene, andere und neuartige Welt ausgeht, ist vermutlich der niemals ganz ins Bewusstsein kommende, deshalb nie ganz erklärte, aber doch stärkste Impuls hinter dem gesamten Komplex „Autorennen fahren". In dieser anderen Welt gelten dann auch ebenso eigene, andere und neuartige Massstäbe [...]: es gilt nur noch die Rundenzeit [...]. Der Massstab heisst Fangio, Moss, Hawthorn, Behra, Brooks; die übrige Welt ist versunken, denn wir haben uns eine eigene geschaffen [...]».

Im Zeitalter von Fernsehübertragungen und der Abhängigkeit von Sponsoren ist eine solche eigene Welt des Autorennsports, die nur sich selbst eine Rechtfertigung schuldig ist, kaum mehr denkbar. Der Rennsport von heute muss fähig sein, sich der breiten Öffentlichkeit zu stellen. Das war er damals nicht. Das Thema Sicherheit war nicht weit oben auf der Agenda. Trotzdem, nach dem Tod von Jim Clark begann eine Phase, wo das Thema aktiv angesprochen wurde und auch Massnahmen ergriffen wurden: Leitplanken, Sicherheitsgurte, feuerfeste Unterwäsche, Integralhelme wurden eingeführt. Davon ist im Buch allerdings nicht die Rede. Rechtfertigen kann man das damit, dass diese Massnahmen die Zahl der tödlichen Unfälle kaum reduziert hatte. Der Übergang zur konsequenten Umsetzung von passiven Sicherheitsmassnahmen in den Autos kam erst mit dem Tod von Ayrton Senna 1994.

Trotzdem:

Dieser Hinweis schmälert die Qualität des Buches nicht. Es ist der Bericht von Insidern. Es ist ihre Sicht der damaligen Szene.

Auf dem Rücken des Buches steht folgender Leitsatz: „Es ist an der Zeit, [...] die Erinnerung an diese zweite Liga des Rennsports wieder aufzufrischen. Für diejenigen, die dabei waren. Und erst recht für jene, die das alles nur noch vom Hörensagen oder gar nicht kannten". Die beiden Autoren haben dazu eine ausgezeichnete Grundlage gelegt. Ein empfehlenswertes Buch.

Bibliographische Angaben

Titel: Formel 2: Die Story von 1964 bis 1984

Autoren: Eberhard Reuss, Ferdi Krähling

Sprache: Deutsch

Umfang: 208 Seiten

Verlag: Delius Klasing, 2014

ISBN/EAN 978-3-7688-3865-8

Grösse: 277x296mm

Preis: CHF 53.90 (inkl. Mwst., ohne Porto und Verpackung)

Bestellen: Beim Verlag oder bei amazon.de

Kommentare