Der Kunstpalast in Düsseldorf am Rheinufer ist ein städtisches Museum mit einer großen Skulpturenabteilung, die von der stellvertretenden Direktorin Barbara Til geleitet wird.

Der Generaldirektor des Museums ist der vom Städel Museum in Frankfurt nach Düsseldorf gewechselte Felix Krämer, der die Ausrichtung des Museum so definiert: „Wir wollen Kunst einer breiten, internationalen Öffentlichkeit präsentieren und vermitteln. Wir verfolgen einen breiten Kunstbegriff, der über den tradierten Kunstkanon hinausführt. Wir greifen Themen der Zeit auf und setzen Impulse, die neue Perspektiven ermöglichen.“

Auto als Kunst

Ein Thema der Zeit ist die Erkenntnis, dass „Automobil unter Umständen Kunst sein kann“. (frei nach Kurt Schwitters, der das über die Typografie gesagt hat.)

Sind Villa d’Este, Amelia Island oder Pebble Beach Freiluftveranstaltungen mit thematisch ausgewählten Fahrzeugen, so hat die Messegesellschaft MCH mit der im September 2018 organisierten Grand Basel ausgesuchte Fahrzeuge in einem gestalteten, dem Kunstbetrieb adäquaten Umfeld präsentiert.

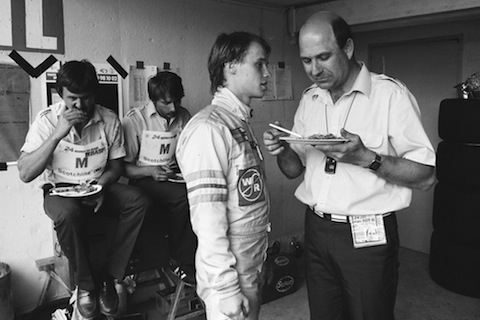

Welches Konzept der Kunstpalast Düsseldorf mit der ab 27. September 2018 laufenden Ausstellung „PS:. Ich liebe Dich. Sportwagen-Design der 1950er – 1970er Jahre“ verfolgt, versucht der Automobil-Historiker Martin Schröder im Interview mit der Kuratorin der Ausstellung, Barbara Til zu vermitteln.

Im Gespräch mit der Ausstellungs-Macherin

Martin Schröder: Frau Til, die Ausstellung, über die wir heute mit Ihnen sprechen wollen, war unter dem Titel „Cars – Driven by Design“ angekündigt. Auf der Website des Museums Kunstpalast ist nun als zweiter Titel „PS: Ich liebe Dich“ zu lesen. Was gilt jetzt?

Barbara Til: Die Ausstellung läuft unter „PS: Ich liebe Dich – Sportwagen-Design der 1950er bis 1970er Jahre“. Dies ist bewusst ein doppeldeutig gewählter Titel, der auch mit einem Augenaufschlag ausgesprochen werden darf.

MS: Der zweite Titel in seiner doppelten Bedeutung trifft ja auf den Deutschen ganz besonders zu, denn nach Fußball gilt das Auto als des Deutschen liebstes Hobby. Wem haben wir die Ausstellung zu verdanken, wessen Idee ist sie?

BT: Die Grundidee stammt von unserem neuen Generaldirektor, Felix Krämer. Ausgangspunkt war die Überlegung, eine Ausstellung zum Thema Automobil zu machen, einem der erfolgreichsten Designobjekte des 20. Jahrhunderts! Und da ich hier im Haus die Abteilung Skulptur und Design leite, und mich darüber hinaus sehr für Autos interessiere, habe ich den Vorschlag spontan aufgegriffenen.

Meine erste Idee war, eine Ausstellung zu den bedeutenden italienischen Karosseriebauern bzw. Designstudios Pininfarina, Bertone und Zagato zu entwickeln, die nicht nur das europäische sondern auch das amerikanische Autodesign nach dem 2. Weltkrieg beeinflusst haben. Dann wären allerdings einige deutsche sowie englische Designer nicht dabei gewesen, auch aus diesem Grund haben wir uns auf das Thema Sportwagen der 1950er bis 1970er Jahre verständigt.

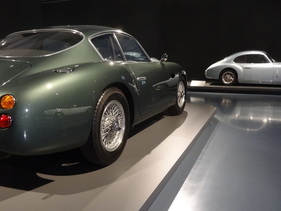

Das Thema Sportwagen deshalb, weil hier Designer stärker als in anderen Bereichen des Fahrzeugbaus ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten und die ästhetische Gestaltung zum zentralen Argument wurde. Darüber hinaus gilt diese Periode gemein hin als die Goldene Zeit des Automobil-Designs, in der vom kleinen 750 ccm Sportwagen von Abarth, Stanguellini oder Moretti über Aston Martin Zagato, Ferrari 250 GT, Bizzarrini bis zum Lamborghini Countach, um nur einige zu nennen, sehr viel an freier Gestaltung möglich war.

Denken Sie insbesondere an Zagato mit seinem aus einer Notwendigkeit – Fahrer plus Helm in einem kleinen Sportwagen unterzubringen – entstandenen Dobbia-Gobba-Dachaufbau, der dann zum Markenzeichen wurde. Auch dürfen wir uns nicht unbedingt nur schöne und elegante Entwürfe vorstellen – sehen Sie sich den keilförmigen Alfa Romeo SZ mit seinen kleinen Fenstern an, in jedem Fall aber außergewöhnliche, und das ist es, was wir in der Ausstellung auch vermitteln wollen.

MS: Sie sind Leiterin der Skulpturen- und Designabteilung im Kunstpalast. Betrachten Sie die in der Ausstellung gezeigten Automobile als Skulpturen im Sinne von „Rolling Sculpture“, wie sie in der 1951er Ausstellung „8 Automobiles“ im Museum of Modern Art definiert wurden?

BT: Rolling Sculpture ist sicherlich nicht falsch, ich möchte allerdings eher den Begriff „synästhetische Objekte/Skulpturen“ vorziehen. Denn ein Auto besteht nicht nur aus der Karosserie; sondern zu seiner ästhetischen Erscheinung gehören ebenso Motor, Antrieb, Interieur, Geruch und Akustik. Denken Sie nur an das unglaubliche ‚Rumoren‘ einer AC Cobra, eines Aston Martin oder Maserati, Aspekte, die einen Teil der Qualität dieser Autos ausmachen.

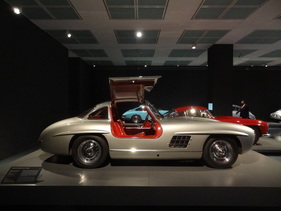

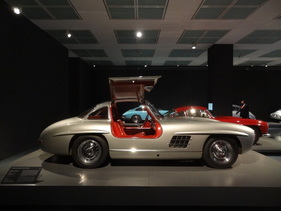

Diesen für jedes Auto typischen Sound werden wir bei einigen Fahrzeugen u.a. über die verschiedenen Medienstationen vermitteln. Eine ganz besondere Rolle für die Emotionalität und Wahrnehmung spielt auch die Farbe. Das wollen wir dadurch deutlich machen, dass z.B. zwei baugleiche Mercedes 300 SL Coupés, je einer in Silber und Bordeauxrot, nebeneinander präsentiert werden.

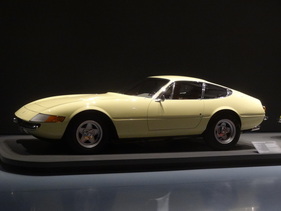

Beim Mercedes ist die Farbe Silber unverbrüchlich mit den Rennsportwagen, den Silberpfeilen, verbunden. Mit der Entwicklung des Designs von den biomorphen, kurvig-organischen und aerodynamischen Formen hin zu einer kantig-flachen, geometrischen, durchaus aggressiv-maskulinen Gestaltung ändert sich auch die Farbgebung von den pastelligen, mehr gedeckten Farben der Fünfzigerjahre zu den knalligen, bunten in den Siebzigern: der Dino 246 GT in frischem Grün, der De Tomaso Mangusta in kräftigem Orange oder der erste Countach in leuchtendem Gelb.

MS: Noch einmal unsere Frage nach der „Synästhetik“ der Objekte: Die Einheit der vier Komponenten gilt sicher für einige der Exponate, aber nicht für alle, denken Sie nur an den Cisitalia und den Porsche 356, die auf Fiat bzw. auf VW- Technik basieren, also Großserientechnik.

BT: Technik und Ästhetik bedingen einander. Beim Cisitalia und Porsche 356 sind die Motoren zwar auch interessant, aber hier stehen besonders die veränderten Proportionen in der Karosseriegestaltung im Vordergrund. So sind z.B. bei beiden Fahrzeugen die Kotflügel in die Karosserie integriert, ebenso die Scheinwerfer in die Frontpartie – ein Novum nach dem 2. Weltkrieg und stilbildend für das moderne Autodesign.

MS: Die Exponate sind selbstverständlich Leihgaben. Nach welchen Kriterien sind sie ausgewählt worden, nach formalen oder nach der Verfügbarkeit?

BT: Ganz klar nach formalen Überlegungen. Verschiedene Fahrzeuge kommen aus Düsseldorf und Umgebung, und natürlich haben uns die großen Automuseen tatkräftig unterstützt. Aber es gab auch immer wieder Probleme, genau den Fahrzeugtyp, den wir für die Ausstellung vorgesehen hatten, zu bekommen. Ein Jaguar E-Type Coupé der ersten Serie zu finden, das hat gedauert. Jetzt haben wir allerdings ein ganz besonderes Exemplar, nämlich den Ausstellungswagen vom Genfer Salon 1961.

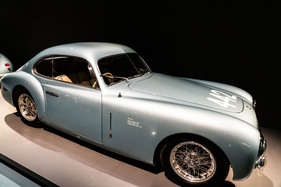

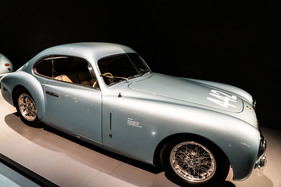

Ebenfalls schwierig erwies sich die Suche nach einem passenden Cisitalia 202 Berlinetta, der uns sehr wichtig war, obwohl er bereits 1946 von Pinin Farina gestaltet wurde. Denn seine Formensprache steht paradigmatisch für die Entwicklung der modernen Autogestaltung nach dem 2. Weltkrieg.

MS: Die Ausstellung präsentiert Karosserien der 50er bis 70er Jahre, also das, was per Gesetz als Oldtimer bezeichnet wird. Wenn wir die Autointeressierten in die beiden Gruppen der Messe- und Veranstaltungsbesucher – beispielsweise Techno Classica und Schloss Dyck – und übrige Interessierte unterteilen, welche Zielgruppe sprechen Sie mit der Ausstellung an?

BT: Natürlich fühlen sich Männer mittleren Alters von dem Autothema besonders angezogen. Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass wir mit den Sportwagen und der Art, wie wir sie präsentieren sowohl ein jüngeres als auch weibliches Publikum erreichen werden. Das Thema Auto ist heute polarisierender denn je, da nicht nur der herkömmliche Verbrennungsmotor zunehmend der Vergangenheit angehört, sondern sich auch durch die Auswirkungen der Massenmotorisierung unser Verhältnis zur Mobilität stark verändern wird.

Der Fokus der Ausstellung liegt auf den skulptural-ästhetischen Aspekten des Autodesigns. Wir zeigen die sprichwörtliche Avantgarde des Automobildesigns – den Sportwagen! Neben den spektakulären Autos wird die Ausstellung dem Publikum auch die Designer, deren Arbeit u.a. anhand von Entwürfen sowie den ästhetischen und historischen Kontext der Fahrzeuge durch Bilder oder Filme näherbringen. Zu jedem Exponat gibt es Informationen, die auf den jeweiligen Medienstationen abgerufen werden können.

MS: Das Thema Auto und Kultur kommt in Presse und Medien in Deutschland ja im Allgemeinen allenfalls als „Fahrkultur“ vor. Es ist jetzt 35 Jahre her, seit Axel von Saldern im Museum für Handwerk und Kunst in Hamburg die Familie Bugatti – Carlo für Möbel, Rembrandt für Skulpturen und Ettore und Sohn Jean für Automobile - als Künstler vorstellte, 1994 hat die Neue Nationalgalerie Berlin „L’Idea Ferrari“ gezeigt und 2011 schließlich das Marta Herford im Rahmen einer Buckminster-Fuller-Ausstellung das Dymaxion Car. Sie haben nun ein sehr viel breiteres Spektrum ausgewählt. Ohne die Exponate jetzt im Einzelnen durchzugehen, vielleicht können Sie unseren Lesern die Besonderheiten einiger Highlights vorstellen?

BT: Den Anfang macht – wie bereits erwähnt – der Cisitalia 202 Berlinetta, dann natürlich der Porsche 356, der im Vergleich zum Cisitalia etwas barock anmutet, da die Karosserie auf Grund der schmalen Spur des VW-Fahrwerks sehr stark überhängt. Gerade, wenn man die beiden Fahrzeuge unmittelbar nebeneinander sieht, erkennt man die Modernität des Pininfarina-Entwurfs, während das Herausragende der von Erwin Komenda gestalteten 356-Karosserie in der flach fließenden Silhouette liegt, mit Betonung der Heckpartie, deren Wiedererkennbarkeit auch nach 70 Jahren gegeben ist. Ein weiteres Highlight ist natürlich der ewige Klassiker, das Mercedes 300 SL Coupé.

MS: Sie nennen das Mercedes 300 SL Coupé, landläufig als Flügeltürer bekannt, dessen Karosserie seit dem Urteil des OLG Stuttgart nun auch gerichtsnotorisch als „Angewandte Kunst“ anerkannt ist und damit dem Copyrightgesetz unterliegt. Wie viele automobile Exponate werden gezeigt?

BT: Unter den 29 Exponaten sind 24 geschlossene Coupés als reine Zwei- oder Zwei-Plus-Zweisitzer und fünf offene Spider oder Cabrios. Alle sind sportliche Autos, einige wurden auch in Rennen eingesetzt.

MS: Kann man sagen, dass sich ein sportliches Automobil für eine besondere Karosseriegestaltung einfach anbietet?

BT: Die ‚Barchetta-Form‘ ist für den Renneinsatz sicherlich prädestiniert. Und unbestritten suggerieren die flachen, keilförmigen Autos ab Mitte der 1960er- Jahre bereits auf Grund ihrer bloßen Form Schnelligkeit und Dynamik. Fahrzeuge wie der Lamborghini Miura, der Ferrari Daytona oder der Bizzarrini können ihre Verwandtschaft zum Rennsport nicht verleugnen, man kann sie durchaus als für die Straße umgebaute Rennwagen bezeichnen.

Neben den sogenannten ‚klassischen Sportwagen‘ zeigen wir auch unbekanntere Modelle wie z.B. den Facel Vega II oder den Maserati 5000 GT - Sportwagen-Coupés in der klassischen Form des Stufenhecks -, jedoch verrät der Blick auf die langgezogene Motorhaube ihre wahren Qualitäten. Oder auch einen der ersten Sportwagen aus Fernost, den Toyota 2000 GT.

MS: Interessant wird das unterschiedliche Erscheinungsbild der handwerklich hergestellten Karosserien im Vergleich zu den industriell hergestellten sein. Dazu unsere Frage, ob auch Entwurfs- oder Konstruktionszeichnungen gezeigt werden?

BT: Ja, die werden zum Teil auf den Medienstationen zur Verfügung stehen, nicht für alle Fahrzeuge, zum einen, weil sie nicht für alle Fahrzeuge aufbewahrt wurden, zum zweiten, weil es Designer gab, die gar nicht so genau gezeichnet haben, sondern ihren Entwurf direkt umgesetzt haben wie z.B. Scaglietti. Darüber hinaus werden wir bestimmte Fahrzeug-Prototypen zeigen sowie Concept Cars wie den Mercedes C111 und den BMW Turbo.

MS: Wenn wir uns die Auswahl in Bezug auf die gebauten Stückzahlen ansehen, dann geht diese vom Prototypenstadium über wenige handgefertigte Einzelstücke bis zur Serie von 1400 Flügeltürern und gar zur Großserie im Falle Porsche 356 und Jaguar E-Type. Es gibt aber auch Beispiele für geringe Stückzahl auf Grund mangelnden Absatzes in der damaligen Zeit. Als Beispiel sei hier der BMW 507 genannt, der zu seiner Zeit als direkter Mitbewerber zum 300 SL Roadster nicht den gewünschten Anklang beim Publikum fand. Also eine Frage der Rezeption, in diesem Fall mangelnder Rezeption, die sich ja durch die gesamte Kunstgeschichte zieht.

Betrachten wir den 507 mit unseren heutigen Sehgewohnheiten, so wirkt er neben dem etwas behäbigen 300 SL Roadster geradezu jugendlich und schlank. Daraus ergibt sich unsere Frage nach der Präsentation der Fahrzeuge in der Ausstellung?

BT: Es gibt verschiedene ‚Erzählstränge‘ in der Ausstellung: z.B. Rennsport, Prototypen oder Luxusfahrzeuge, aber vor allem stehen formalästhetische Aspekte im Vordergrund. So wird der futuristisch aussehende Alfa Romeo Giulietta SS mit seiner langen Motoraube und dem weitauslaufenden Heck zusammen mit dem Jaguar E-Typ präsentiert, dessen Gestaltung nicht zuletzt den Alfa als Vorbild hatte. Spannend ist es auch, den Ferrari 166 MM Barchetta im direkten Nebeneinander mit der ‚englischen Barchetta-Variante‘ der AC Cobra zu erleben.

Neben Designern wie Battista Pinin Farina, Franco Scaglione, Albrecht Graf Goertz oder Malcome Sayer, die für die Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre stehen, liegt ein besonderes Augenmerk auf den Designern Marcello Gandini und Giorgetto Giugiaro mit ihren geometrischen, keilförmigen Sportwagen, die eine neue Ära im Auto-Design einläuteten.

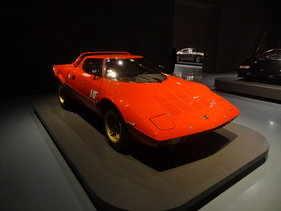

Interessant ist hier z.B. die ‚Zusammensicht‘ des Lamborghini Countach mit dem wie ein ’Doppelkeil‘ gestalteten Lancia Stratos, was die skulpturale Präsens dieser Autos sehr exemplarisch hervorhebt.

MS: Jetzt haben Sie unseren Lesern den Mund wässerig gemacht, einen anderen Blick auf Automobile zu werfen und sie in einer ungewohnten Umgebung zu erleben. Dafür danken wir Ihnen.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 10.Februar 2019. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Museums .

Kommentare